���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.13 No.4 November 2001

�o�C�I�������ւ̊���

������w���H�w������

����@��

�@�����Ƃŋ��k�ł��邪�A��N5���A�����q�w���蕽��11�N�x�����q�Ȋw���я܂����^���ꂽ�B���̌��т͉i�N�ɂ킽��u�����q���̒ᕪ�q�������Ɋւ��錤���v�ŁA��������̔N�̏H�A�m�[�x���܂���܂��ꂽ����p'���搶�ƕ���Ŏ����ɂ̂��ނ��Ƃ��ł����B�����q���̒ᕪ�q���ߐ��Ɋւ���_���̒��ɁA���t���͖��̘_������������邪�A�����ƓO��I�ɂ��ׂ��ł������A�ƌ�����Ă���B�܂������������͂��闧��ɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ���������B���A�����̓��͊��҂Ƃ��āA���̕���Ŋ������������������B���݁A'���{MRS�̗������������������Ă��邪�A������̉�c�ɂ͏o�Ȃ��s�\�ȏ�Ԃɂ���B���̗͂j���̕ύX���ł��Ȃ�����ł���B���t���͂Ƃ͂���قǖ��Ȃ��̂Ȃ̂ł���B

�@���A���͂̊��҂͓��{�����ŁA206,000�`207,OOO�l�Ƃ����Ă���B��x���͂�鍐���ꂽ��A���U��x�ƒE���ł����A�T��3��A���̓��͎�腂͎~�����ӂ��߂�ρA���悻4���Ԕ��A�x�b�h�ɂ����Â��ł���B���̂��߁A�m��I�����͓��R�A�������������B���܂��ɁA�c�����Ă���t���̋@�\�͓��ɓ��ɒቺ���A���̓��͂ɔ�����鐅�̗ʂ́A���ɂ�5�`7���b�g���ɒB����B�������A�̗͂͐��シ��B��������́A�I�g�Y�ȏ�Ɏc���ȏ��u�Ȃ̂ł���B����ɁA����p������B����Ȃ��ƂȂ�A����������Ȍ��t���͖��ȂǂȂ���悩�����A�Ǝv�����炢�ł���B����ň��̎��Ô�45,000�~�A���z450,000�~��v����(���������ȕ��S�͂Ȃ��A��a�҈�����������)�B�����悻�u���Áv�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂łȂ��A�u�l�Ԑ��E���̏��u�v�ł���B���܂��ɁA���҂̖ڐ��Őڂ��Ă����t����͂���߂ď��Ȃ��Ǝv�����ق����ǂ��B���t���͂͐t�s�S�̊��҂���Ƃ͌���Ȃ��悤�ŁA�S�s�S���N����₷���Ɛf�f����Ă��A���t���͂�鍐�����ꍇ������B

�@�b���A�ǂ������X�������ɂ���Ă��܂����B���͖��Ƃ��Ẵo�C�I���ޗ��ɂ��āA�q�ׂ�O�u���������Ȃ����B���݂̓��͖��͌��t�\�̘V�p���N���A�`�j��(���q��113)�A�A�_(���q��168)�Ȃǂ̒ᕪ�q�ʂ̕����ƍ����q�ʂ̒`������(���q��50,000�ȉ�)�̕�������������Ƃ���Ă���B�������A�O�q�̑��ʂ̐����������邩��A�ȒP�ɂ����A���q�ʕ���̂�����ƌ��������O�h�ߖ��ɉ߂��Ȃ��B�ᕪ�q�ʕ����͔Z�x���z���쓮�͂Ƃ���g�U�ŁA���͈��͍����쓮�͂Ƃ���|���v�Ŕ����Ă���B���t�K�����͏d�v�ł��邪�A����͌��t�Ìł�h���փp�����̓Y���ł��܂����Ă���B�����w�E�������̂́A����Ȃ��̂̓o�C�I���ł��Ȃ�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B���ׂȍE�a�𐧌䂵�������I�ȁu���E���v�ɂ����Ȃ��̂ł���B���݂̖��ޗ��̓Z�����[�X�n�ƃ|���X���z���n�ɑ�ʂ���Ă���B

�@���݂̌��t���͖��͂ق�̈ꕔ�̕����̓��ߐ����c�_���Ă���ɉ߂��Ȃ��B���t���ɂ́A���ʂ̐������������ł���z�������ȂǁA�����̕������܂܂�Ă��邩��A�����̕��������t���͒��ɗe�͂Ȃ���������Ă������ł��邪�A�t����͂���ɂ��ẮA�S�����m�ł���B�t���̋@�\�͂����ƍ��x�ł���A�{���ɕK�v�łȂ����̂����ʂ��Ȃ����A���Ƃ��ʂ����Ƃ��Ă��A���̉���@�\�������Ă��锤�ł���B

�@���́A���͂��͂��߂āA��A���̈��[�́u���т�v�ɔY�܂���Ă���B����͌��t���̐����̃o�����X�����ꂽ���̂Ƃ̐f�f�ł���B���t���͂𑱂������i�s����ł��낤���A�܂莀�ʂ܂ŔY�܂���邱�Ƃ��Ӗ�����A�����A����I�Ȍ��t���͖����J������Ȃ�����B���ꂩ��J�������ׂ��o�C�I���́A���t�\�̗L�p�Ȑ����̓��߂����w�I�ȍ�p�őj�~���閌�ł���ׂ��ł���B�悸�A���t���̂����鐬������͂��A����Ƃ̊֘A�Ŗ��\�������肷�ׂ��ł���B���ꂱ�����҂����o�C�I���ޗ��ł���B�P�ɐe�������ł͕ЂÂ����Ȃ��B�K���ɂƌ����ׂ����A���{MRS�̖{�N�x�̔N��ŁA�o�C�I�ޗ��Ɋ֘A�����u���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\�v�����グ��ꂽ�B�����������ł���B������p�����Ăق������̂ł���B

1.�@�͂��߂�

�@�ߔN�̃p���[�����̑f�q�̒��������\����ɔ����C�����p�@���Y�Ɨp�@��ɂ�����p���[�G���N�g���j�N�X�Z�p�̓K�p�͈͂��傫���g�債�Ă���B�d�͕���ɂ����ẮC�������d�V�X�e������g���ϊ����C�����d�͕⏞���u�C���U�d���A�n�̂��߂̍����\�ϊ����u�C�����d�͐���̂��߂̐Î~�^�����̊J���u�Ȃǂ̋Z�p�J�����]�܂�Ă���B���U�d����d�͒������u���܂ޏ����̓d�͌n���ɂ����ẮC�p���[�G���N�g���j�N�X�Z�p��p�����d�͕ϊ��e�ʂ͉v�X����������̂ƍl�����C�p���[�G���N�g���j�N�X�̐S�����ƂȂ�p���[�����̑f�q�̈�w�̍��������C���d���E��e�ʉ����C�d�͂������悭�ϊ����ĐM�����������䂷�邽�߂̏d�v�ȋZ�p�ۑ�̈�ƂȂ��Ă���B

�@�V���R���J�[�o�C�h (SiC) �P������ �V���R�� (Si)

�P�����ɔ�ׂāC�� 10 �{�̐≏�j��d�E���x (?3 MV/cm), �� 3

�{�̔M�`���� (?4.9 W/cmK)

��L����ƂƂ��ɁC��r�I�傫�ȓd�q�ړ��x (4H-SiC��?1000 cm2/Vs)

�������Ƃ���C�]���� Si

�n�p���[�����̑f�q�ɔ�ׂĔ���I�Ȑ��\����������\�Ƃ��锼���̍ޗ��Ƃ��Ċ��҂���Ă���B���̂��Ƃ���C�����̌����@�ւɂ�����

SiC �����̑f�q�Ɋւ��錤���J�������͓I�ɐi�߂��CSiC

�P������C�G�s�^�L�V�������������C�f�q�`���Ȃǂ̕���ɂ����Ē����̐i�����Ȃ���Ă����B���݂ł́C���a

3 �C���`�܂ł� 4H-SiC, 6H-SiC �P��������s�̂���C���a 2

�C���`�̂��̂ł̓}�C�N���p�C�v�ƌĂ�钆������ז��x���s�̃��x����

15 ��/cm2 �ȉ��ɒB���Ă���B�ŋ߂ł� Si

�̐��\���E����V���b�g�L�[�_�C�I�[�h(1-5)�� MOSFET(6-8)

�̕��������łȂ����ƂƂ��ɁC�ϓd�� 19 kV ���� pn

�_�C�I�[�h(9)�̕��Ȃ����ȂǍ����\ SiC

�f�q�̊J���������ɐi�݁C600 V ���� SiC �V���b�g�L�[�_�C�I�[�h(5)�Ɋւ��Ă͎s�̊J�n�Ɏ����Ă���B���̂悤�ȍ����\

SiC

�f�q�̎����̔w�i�Ƃ��ẮC��h�[�s���O�Z�x�����i�ʂ̃G�s�^�L�V���������������\�ƂȂ������Ƃ�C�E�ʌ`���Z�p�C�f�q�I�[���̓d�E�ɘa�Z�p�̊J�����i�߂�ꂽ���Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���B

�@���d���f�q�p�̃G�s�^�L�V�������ɂ́C�����ł��邱�ƂƓ����ɁC��h�[�s���O�Z�x�ł��邱�Ƃ��v�������B�Ⴆ�C�ϓd���Ƃ���

30 kV �邽�߂ɂ́C���� 200 ��m�ȏ�C�h�[�s���O�Z�x 1013 cm-3

�I�[�_�[�̃G�s�^�L�V���������K�v�Ƃ����B����ɁC���d���E��ʐ�

SiC

�f�q�̎����̂��߂ɂ́C�G�s�^�L�V���������������ɔ������錋�����ׂ̋ɏ������K�v�ƂȂ�B�ȏ�̔w�i����C��X�́C�������⍂�i�ʉ���ڎw����

SiC �G�s�^�L�V�������������Z�p�̊J���Ɏ��g��ł���(10-12)�B

2.

�G�s�^�L�V���������������u

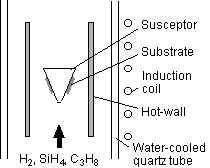

�@��X������J�������C���G�s�^�L�V���������������u�̖͎��}��}

1

�Ɏ����B�����ǂɂ͏c�^����Q�d�ǂ��̗p�����B�L�������K�X�Ȃ�тɔ����K�X�́C�F�̉�����蓱�����C�F�̏㕔���r�o����\���Ƃ����B�K�X�̗���������������������Ƃ��邱�Ƃɂ��C�K�X�̗���Ǝ��R�Η��̎�����Ƃ���v�����Ă���B�������M�@�ɂ́C�z�b�g�E�H�[���������̗p�����B�z�b�g�E�H�[���̉��M�͍����g�U�����M�ɂ��s�����B�z�b�g�E�H�[���̊O���ɂ́C�J�[�{���f�M�ނ�ݒu���Ă���B�T�Z�v�^�͞��`�����Ă���C���M���ɂ̓z�b�g�E�H�[���̓����ɔz�u�����B��͐����ʂ��߉����Ɍ����悤�ɃT�Z�v�^��ɐݒu�����B�T�Z�v�^�ɂ́C�ő�Œ��a

2-inch �̊�� 2

���܂Őݒu�\�ł���B���̔z�u�ɂ����ẮC��Ƀz�b�g�E�H�[���ɍ����g�U���������C��Ȃ�тɃT�Z�v�^�̓z�b�g�E�H�[��������t�˂ɂ���ĉ��M����邽�߁C�T�Z�v�^�̌`��C�ʒu�ɑ傫�Ȏ��R�x��������ƂƂ��ɁC�������ɂ����Ă�����x�̍��������e�Ղł���B�z�b�g�E�H�[�����ɔz�u�����T�Z�v�^�̉��x�́C�z�b�g�E�H�[�����������Ⴂ���x�ƂȂ邽�߁C�����������ɃT�Z�v�^��

SiC �ɂ�� in-situ

�R�[�e�B���O����邱�ƂɂȂ�B����ɁC��͊�w�ʂ̃T�Z�v�^�\�ʂ��������������x�ƂȂ邽�߁C�G�s�^�L�V���������������Ɋ�̗��ʂɃT�Z�v�^��̑�����

SiC ���͐ς���Ȃ��Ȃ�Ƃ������_��L���Ă���B

�@�K�X�n�ɂ́C�L�������K�X�Ƃ��� H2, �����K�X�Ƃ��� SiH4, C3H8 , n

�^�h�[�p���g�K�X�Ƃ��� N2, p �^�h�[�p���g�K�X�Ƃ��� Al(CH3)3

��p�����B�G�s�^�L�V���������ɂ́C�s�̂� 8? off 4H-SiC(0001)

����g�p�����B

�} 1�@�@SiC

�G�s�^�L�V���������������u�i�c�^�t�ˉ��M�������F�j�̖͎��}

3.

��������

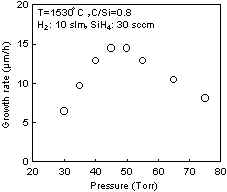

�@���������\��m�ȏ�̌����G�s�^�L�V�������������ɂ́C�������Ԃ̒Z�k�̂��߂ɐ������x�̍��������]�܂��B�}

2 �́C�������x 1530���i�T�Z�v�^��ʉ��x�j�ɂ����鐬�����x�̘F�����͈ˑ����������B���f���ʂ�

10 slm ���Ƃ��Ă���B�������x�͘F�����͂ɋ����ˑ����C45 Torr

�O��ōő�ƂȂ���(11)�B�������x 1530?1560���C�F������ 40?50 Torr�CSiH4

���� 30 sccm�ɑ���T�^�I�Ȑ������x�� 13?16 ��m/h

�ŁC�]���̉��^�R�[���h�E�H�[���������F�ɂ����鐬�����x�i3?5 ��m/h

���x�j�ɔ�ׂĐ��{�̐������x�������Ă���B

�} 2�@�@4H-SiC �ɑ��鐬�����x�̘F�����͈ˑ���

�@��ʂɃG�s�^�L�V���������̑����ɔ����ĕ\�ʂ̃��t�l�X����������X�����邽�߁C�����G�s�^�L�V�������������ɂ̓��t�H���W�[���䂪�d�v�ƂȂ�B�G�s�^�L�V�������̃��t�H���W�[�́C�����ɗp���� SiH4 �� C3H8 �̗��ʔ�iC/Si ��j�ɑ傫���ˑ����邱�Ƃ��������Ă���B����̎����ɂ����āC�ǍD�ȃ��t�H���W�[�� C/Si ��=0.8 �O��œ����CC/Si ��=0.9?1.0 �ȏ�ł̓}�N���X�e�b�v�o���`���O�����������B�} 3 �́C���� 150 ��m �� 4H-SiC �G�s�^�L�V�������ɑ��錴�q�ԗ͌��������������B�������x�� 1530���CC/Si ��� 0.8 �Ƃ����B10 ��m�~10 ��m �͈͂ɑ��� rms ���t�l�X�� 0.20 nm �ł���C�ǍD�ȕ��R���������Ă���(11)�B�ŋ߂ł́C������ 240 ��m�ȏ�̔��Ɍ����G�s�^�L�V�������ɑ��Ă������ȃ��t�l�X�������Ă���(12)�B

�} 3�@�@���� 150 ��m �� 4H-SiC �G�s�^�L�V�������̌��q�ԗ͌�������

�@�������̂��߂̐������Ԃ̑�����C�������̂��߂̐������x�̏㏸�́C�������ނ̎����ቺ���邢�͍������ނ���̕s����������U�������č����x���̖W���ƂȂ蓾��B���̂��߁C�������Ɠ����ɍ����x���𗼗������邽�߂̋Z�p�J�����d�v�ƂȂ�B�}4 �́C���� 150 ��m �� 4H-SiC �G�s�^�L�V�������ɑ���t�H�g���~�l�b�Z���X���茋�ʂ������B�t�H�g���~�l�b�Z���X����ɂ� HeCd ���[�U�[�i325 nm�j��p���C���艷�x�� 8 K�C���蕪��\��?1�� �Ƃ����B�o���h�[�̈�ł́C���R��N�q�ɂ�锭���i�}���� I77 �ƕW�L�j���x�z�I�ƂȂ��Ă���C���f�ɑ������ꂽ��N�q�i�}���� Q0, P77 �ƕW�L) �͔�r�I�キ�Ȃ��Ă���B�܂��C Al �� B �ɋN�����锭���͊ϑ�����Ȃ����Ƃ���C����ꂽ���������x�ł��邱�Ƃ�������Ă���B�������ɑ��� C-V ����ɂ��h�[�s���O�Z�x�� Nd-Na=1�~1014 cm-3 �Ƌ��߂�ꂽ�B�܂��CSIMS ������CAl, B, Ti, V, Cr �̍����ʂ͂��ꂼ�� 1�~1014 cm-3 �ȉ��ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ(11)�B���̂悤�ɁC�����������x�� 4H-SiC �G�s�^�L�V��������������悤�ɂȂ����B����܂łɁCNd-Na=2�~1013 cm-3 �̔��ɒႢ�h�[�s���O�Z�x�̃G�s�^�L�V�������������Ă���(10, 12)�B�^�����ׂ̒ጸ������̉ۑ�Ƃ��ċ�������(12)�B

�} 4�@�@����150 ��m�� 4H-SiC

�G�s�^�L�V�������ɑ���t�H�g���~�l�b�Z���X���茋�ʁi��N���[�U�[�g��

325 nm�C���艷�x 8 K�C���蕪��\?1���j

�@�ȏ�C���� 4H-SiC �G�s�^�L�V�������������Ɋւ����X�̌������e���Љ���B����́C�^�����ׂ̒ጸ�C�����L���������C�t�^�C���̌���E����Z�p�̊J���Ȃnj����G�s�^�L�V�������������Z�p�̂���w�̌����}��ƂƂ��ɁC��d������ړI�Ƃ����}�C�N���p�C�v�̕NjZ�p�̊J����i�߂�v��ł���B

�Q�l����

(1) H.M. McGlothlin, et al., IEEE Dev. Res. Conf., CA (1999).

(2) T. Tsuji, et al., Mat. Res. Soc. Sym. Proc. 640 (2001).

(3) F. Dahlquist, et al., Mat. Sci. Forum 338-342, 1179 (2000).

(4) D. Peters, et al., Mat. Sci. Forum 353-356, 675 (2001).

(5) R. Rupp, et al., Mat. Sci. Forum 338-342, 1167 (2000).

(6) K. Asano, et al., Proc. ISPAD'01, 23 (2001).

(7) J. Tan, et al., IEEE Electr. Dev. Lett. 19, 487 (1998).

(8) R. Schörner, et al., Mat. Sci. Forum 338-342, 1295 (2000).

(9) Y. Sugawara, et al., Proc. ISPSD'01, 27 (2001).

(10) H. Tsuchida, et al., Mat. Sci. Forum 353-356, 131 (2001).

(11) H. Tsuchida, et al., Mat. Res. Soc. Sym. Proc. 640 (2001).

(12) H. Tsuchida, et al., J. Crystal Growth (to be published).

| �A����F �i���j�d�͒����������@�@�\�ޗ����@�y�c�G�� ��240-0196�@���{��s���� 2-6-1 Tel: 0468-56-2121, Fax: 0468-56-5571 E-mail: [email protected] |

���{MRS�R����w�x������юR����w��w�@��w�����ȉ��p��w�H�w�n

���{MRS�R����w�x�����@�R����w��w�@��w�����ȁ@���p��H�w�n�@�@(�H�w���@�\�ޗ��H�w��)

�����@�㓡�@���j

�P�D�͂��߂�

�@���A���{�̍�����w�́A�������ᔻ���A�u�Ɨ��@�l���v�ł���Ƃ��utop

thirty�v�Ƃ������[�����~����悤�Ƃ��Ă���B�������ɁA���ȓ_���E���ȕ]����������Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A��w�ɂ����鋳����A���郋�[���ɑ����ĕ]�����A�]������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������ɂȂ��Ă����B���̒��ŎR����w�H�w���ł́A��w����ɂ�����JABEE�ɂ��J���L�������̔F�萧�x���c�_���ꂽ�B���̔F�萧�x�́A����鑤���A�R�����鑤�̊w�����ςȂ悤�ł���B�R����w�H�w���̋@�\�ޗ��H�w�Ȃ́A���ꂼ��̃X�^�b�t�����ꂼ����̊w��ɏ������Ċ������Ă���A���ʂ̊w��Ȃ������B���̂悤�ȏ̉��ŁA�@�\�ޗ��w�Ȃ̎��̐搶�������S�ƂȂ�A���{MRS�ɁA�R����w�x���n�݂̂����k�������B�����đ�P�P��N������ɂ����āA���܂Ŏx���̂Ȃ��������{MRS�w��ɁA���߂āA��������w�̖����������x���̐ݗ����F�߂�ꂽ�B�������������ꂽ���j�[�N�Ȏx�����A���j�[�N�Ȋ����Ő��ʂ����������Ɗ���Ă���B�����ŁA�x���Ƃ��Ă̊����A����сA�ꕔ����ɊW����A�{�N�x����X�^�[�g�����A���j�[�N�ȎR����w��w�@�̓Ɨ���U�A��w�����ȉ��p��H�w�n�̏Љ������B

�Q�D�x���̊�����

�n����2�N�A�R����w�x���́A�R����w�H�w���̕����n�̋����A�w���̂S�O����̉������Ȃ��Ă���A�w�p�u���J�A�������\��𒆐S�Ɋ������Ă����B�܂��A���������ɂ́A���{MRS�{���̋��^�����u������J�Â��Ă���B�����o�߂��ȉ��ɏq�ׂ�B

�@�i�P�j���V�a����(���m��w�����E���w���������M���w����������)�ɂ��u����B1999�N10���A��ՍH�Ɖ�فi�F���s�j�B�u���M�v���Z�X�̌���Ə����v�Ƒ肵�A�L�͂ȍޗ������v���Z�X�̂ЂƂł���A�܂��A�����������̏����E���T�C�N���ɂ��L���Ȑ��M�@�Ɋւ��A�P�����̍����A�������q�̍����A���M�z�b�g�v���X�ɂ��Z���~�b�N�X�̍쐻�@�Ȃǂ𒆐S�ɁA���M�v���Z�X�̌���Ə����W�]���Љ�ꂽ�B

�@�i�Q�j�؏G����(���ۃA�p�^�C�g�����������A�R����w�q������)�ɂ��u����B1999�N11���A�R����w�n�拤�������J���Z���^�[(�F���s)�B�u���ق̐��̕����A�p�^�C�g�v�Ƒ肵�A���̋@�\�����Ƃ��đ�\�I�Ȑ��_�A�p�^�C�g�̍����A�����A���̓��ł̕]���𒆐S�ɁA�A�p�^�C�g�̖��͂Ə����W�]���Љ�ꂽ�B

�@�i�R�j�ˌ����q��(���{�^��Z�p�A�^��Z�p���������)�A�����^�鎁�i���̕����������j�A�I���������i�R����w�H�w���j�A�������l���i�R����w�H�w���j��ɂ��u����B2000�N�P���A��ՍH�Ɖ��(�F���s)�B�u�V�����^��ޗ��E�v���Y�}�v���Z�X�Z�p�v�Ƒ肵�A�������ޗ��̕\�ʏ����Z�p�ɂ��āA���邢�́A�v���Y�}�v���Z�X���ł́A�d�q�A���q�Փˉߒ�����A���ۂ̓d����������ł̔����̔����H�ɗ��p�ł�������𗬑̌v�Z����b�ɂ����V�X�e���\�z�̏Љ�A�R����w�Ŏ��g��ł���^��ޗ��̊J���A�^��Z�p�Ɋւ��錤���̏Љ�Ȃ��ꂽ�B

�@�i�S�jDr. Floyd Sandford���iProf., Coe College, Iowa, USA�j�A����сA�k�����v��(�M�B��w�H�w������)�ɂ��u����B2001�N7���A�R����w�n�拤�������J���Z���^�[(�F���s)�B�u���Ȃ₩�ȃZ���~�b�N�X�v�Ƒ肵�u�����������BSandford���͐����w�҂ł���Asponge�̌���������Ă���A�V���J�Q������Ȃ�sponge��skeleton�̐����@�\�A�����ɂ��ďЉ�������B�k��������́A�ӂ��f���_��Ȃǂ̍����_��ɂ��āA�����@�A�����A�C���^�[�J���[�V���������p�p�r�̏Љ�Ȃ��ꂽ�B�ʐ^�P�́Asponge��skeleton���\������j�̂P��B

�@�i�T�j���{MRS�R����w�x���������\��B2000�N10���A�R����w�H�w��D11�u�`���B�x������̑�w�@���𒆐S�Ƃ����������\��B���\�����Q�Q���B

�@�i�U�j�@2001�N10���ɂ́A��Q��R����w�x���u����E�������\��A�R����w�H�w���L�����p�X�łЂ炩���B�{�u����ɂ́A�g�����O���{MRS�(�����H�Ƒ�w����)

�u�\�t�g�n�t�v���Z�X�\�n���̐V��ӂɉ�킹�����@�\�ޗ��̍����\�̏d�v���v����ь˓������R���������ȑ�w�����u���d�������q�\���ɗD���������ƐV�����@�\�ւ̓W�J�\�v�̂��u��2���A����сA��20���̌������\���\�肳��Ă���B

�ʐ^�P�@sponge��skeleton���\������j�̂P��(F. Sandford������)�B

�R�D���p��H�w�n�̊�����

�@2001�N4���A�킪���ł͂��߂Ă̈�w�ƍH�w�̗Z��������w�@���A�R����w�ɊJ�w�����B�R����w��w�@��w�����ȉ��p��H�w�n�ł���B�{��w�@�́A��w�ƍH�w�Ƃ������܂������V�����J���L���������������A���m�O���ے�2�N�A���m����ے�3�N���C���������̂ɁA���{�ł͂��߂Ă̊w�ʁu��H�w�C�m�v�A�u��H�w���m�v�̊w�ʂ�^���邱�Ƃ��ł�����̂ł���B�w������͔��m�O���ے�37���A����ے�16���ł���B

�@�{���p��H�w�n�ł́A�������ϗe�����w�E��ÂƃO���[�o�������鋣���I���̒��ŁA������w�ۓI���猤���𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���̂��߁A�]���̌Œ�I�Ȉ�w�̐�啪��Ɍ��肳��Ȃ���w�ƍH�w�Ƃ̘A�g�̂��ƁA�g���̏��̃f�W�^�����h���L�[���[�h�Ƃ��A��ÁE�����̐V���������ɑ��������_�ƁA��[��Ë@�ނ̊J���ɕK�v�ȁA�n���I�ŕ��L��������������l�ނ��琬���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B

�@�{��U�́A���L�̂悤��4��u������Ȃ�A���ꂼ�ꂪ�������̌������삩��Ȃ��Ă���B�{��U�́A�킪�����߂Ă̂��̂ł���A���̖ڎw���Ƃ���𐢂̒��ɐ�`���A�������Ă����������߂ɁA����13�N3���ɁA�u�R����w��w�@��w�����ȉ��p��H�w�n�V���|�W�E���v�A�Ȃ�тɁA9���ɁA�u�R����w�n�C�e�N�V���|�W�E��2001�|�V���|�W�E�����p��H�w

I

�|�v���J�Â����B�ʐ^�Q�͂��̕��i�B�R���ł́A�e��������̏Љ���A9���ɂ́A�i�P�j�S���E���njn�זE�̐V�����זE���V�O�i�����q�̓���F���p��H�w�n���ѐ������A�i�Q�j�C���^�[���C�L���U�ɂ�鍜����זE�̃V�O�i���`�B�@�\�F���p��H�w�n�ΐ�p���������A�i�R�j�l�H���̔��\���f�U�C���ƍ���̓W�]�F���p��H�w�n�㓡���j�����A�i�S�j�d�x���g�D�Č��ɂ����鐶�̓��͊w���̐v�F���s��w�Đ���Ȋw�������x�c���G�����A�i�T�j�͊w�I���ɑ��鍜�̓K���I�����f�����O�F������Ȏ��ȑ�w���̍ޗ��H�w���������v�c�a�v������̍u�����������B�M�҂��܂��\���S�̂𗝉����Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�����V���|�W�E���ł̏�����ɁA�e��������̏Љ���ȒP�ɂ���B

�E���̃V�O�i����͊w�u��

�V�O�i���`�B���w�F�l�X�ȊO�I�h������I�X�g���X�́A��`�q��������āA�זE�̉^������ɉe����^����B���ł��i���̉ߒ��ōł��悭�ۑ�����Ă���A�זE�̐����̌���ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���M�V���b�N�����̃V�O�i���`�B�n�Ɋւ��錤���Ɏ��g��ł���B

�זE�V�O�i����͊w�F���t��ᇂł��鍜����זE�����f���Ƃ��A����זE�ُ̈�ȑ��B�V�O�i�����q�ɂ��āA�C���^�[���C�L��6�̍זE���V�O�i���`�B�ɂ�����V�O�i���C�����q�����A���^�C���ɉ�͂��A���肷�錤���Ɏ��g��ł���

���q�a�ԉ�͊w�F���A�a�̈�`�I�w�i�𖾂炩�ɂ��A���q�@�\�̉𖾂̂��߂̃C���X�����V�O�i���`�B�̃f�W�^����͂��s���A�V���Ȏ��Ö@�̊J����ڎw���Ă���B

�E�o�C�I�}�e���A����ÍH�w�u��

���̈�ÍH�w�F�@�B�H�w���x�[�X�Ƃ��āA��Ì���̎�p�x���A�Ō�x���̂��߂̋@��J���ƁA���̏��̍d���G���p�Ɋւ����b�I�Ȍ������s���Ă���B��p�x���Ƃ��āA���o������p�ŕK�v�Ȏ�ᇕ��ʓ���V�X�e���A�咰�������⏕���u�A�͊o���u�����������q�A���o���摜����̂R�����\����@�A����ό`�̎����ԃV�~�����[�V�����V�X�e���̊J���Ȃǂ̌����A�܂��A���̑g�D(�_�o�n�A�e��ؓ�)�Ȃǂ��瓾������𗘗p�����@��̊J���E����Ɋւ��錤���Ɏ��g��ł���B

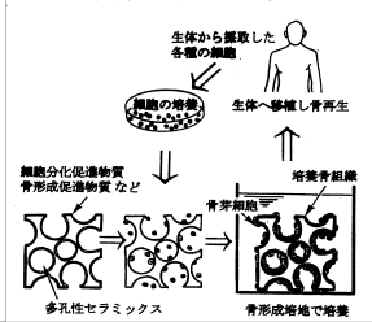

���̍ޗ��H�w�F�g�D�Đ���×p�ޗ��Ƃ��āA�A�p�^�C�g�𒆐S�ɁA�����_�J���V�E���n�l�H���̍ޗ��̌������s���Ă���B���̍ޗ��̑g���E�g�D�Ɛ��̊����E���̈��S���̌����A�l�H���̔��\���v�A�ꍇ�ɂ���ẮA�����I�Ȑ��̍ޗ��A�ꍇ�ɂ���ẮA�V��Ӊ\�Ȑ��̍ޗ��A����ɁA�������זE�̕����𑣂��T�C�g�J�C���̉��p�ȂǕ��q�����w�̉��p�ɂ��g�D�Đ���Âւ̃A�v���[�`���l���Ă���B�}�P�͔|�{���ւ̃A�v���[�`�̗�B

�E�f�W�^������w�u��

�f�W�^���זE����w�F�S���E���ǂُ̈���k�������N�����S���E���njn�̃V�O�i���`�B�@�\�E�V�O�i���`�B������������Ă���B���̌��ǂُ̈���k�������N�����זE���V�O�i�����q�Ƃ��āARho�L�i�[�[�A�X�t�B���S������ӎY���肵���B�܂��A�S�؋����ɉ������čזE����U�����関�m��e�̈�`�q�̒P���ɐ������Ă���B

�튯�a�ԓ��Ȋw�F�z����Ȋw�A�t���a�w�A�ċz��a�w�A�Ɖu�a�w�A������ӊw���J�o�[���A���̂���̏����f�W�^�������A�摜�f�f�w�A��Ë@����H�w�̌��������Ă���B���̌��ʂ��X�y�[�X���[�J�[�A�l�H�x�A�l�H�ċz��A�l�H���͋@�Ȃǂ։��p���A���p������щ��ǂ̌������s���Ă���B

�튯�a�ԊO�Ȋw�F�z��O�Ȃ��Ƃ��ΊJ�S�p�ɂ�����l�H�x�A�l�H�S���A�⏕�z�A�l�H�فA���ǎ�p�ɂ�����l�H���ǂ̂悤�Ȑl�H������܂߂���H�w�I�@�ނ̊J���Ƃ��̗Տ����p��ڎw���Ă���B

��`�q�f�f�w�FDNA�̉���z��͌��ݍő�̃f�W�^�������̏��ƍl�����A�q�g�P�̂�300���̉�����݂��Ă���Ƃ����P�ꉖ��u��(SNP)�͍ő�̈�`�q���ł���B����́A��`�I�̍��⎾�������K�肷�镪�q�I��ՂƂ��Ă̏��ł��闣�A�\�h��w�I�f�f�ւ̉��p�����҂���Ă���B���̂悤��SNP�f�f���������Ă���B

�}�P�@�|�{���ւ̃A�v���[�`�̗�

�E�o�C�I�Z���V���O�@�\�H�w�u��

���̔F���H�w�F�`������זE�������̕��q�F���@�\���A�������w�H�w�I�ɉ�͂��A���i�̃N���}�g�O���t�B�[���������A�o�C�I�Z���T�[�ɂ��f�f�A�`�����E�y�f�E�זE��(�E��)���艻�ɂ��Č������Ă���B

���̕��q�H�w�F�C���C�I����������p����C�I���̕����A�����I�ߐ��C�I���������̊J���A�����דd���ɂ�����I�ߐ��̐���A�h���b�O�f���o���[�V�X�e���p�O���h�������Q�����̊J�������Ȃǂ��s���Ă���B

�S�D������

�@�R����w�ł́A���{MRS�x�������A����ɁA���p��H�w�n�̐ݗ��ȂǂɌ���Ă���悤�ɁA�w�ۓI�Ɉٕ���̗Z�����ϋɓI�ɐ}���A�V��������A�w��̌n�̖͍����A�����Ɏ��݂Ă���B���삪�قȂ�ƌ��t���قȂ�A�傰���Ɍ����A�������قȂ�B�͂��߁A���݂������������̂ɑ����̓w�͕͂K�v�ł��邪�A�����̗��j�ɂ������Ȃ���A�܂��V�������E���J���Ċy�������̂ł���B��H�w�n�̊w�����A�܂��A��w�n�̊w���ƍH�w�n�̊w���Ƃ܂ł͍s���Ȃ����A�@�B�H�w�A�ޗ��H�w�A���p���w�H�w�Ƃ��ꂼ��̕��삩��̊w�����A�݂���m�荇�����߂ɉ@��������A�𗬂��͂��߂Ă���B�@��āA���{MRS�R����w�x���A���p��H�w�n�̏Љ�������Ă��������܂������A�Ƃ��ɁA�F�l�̂��x�������肽�����肢�\���グ�鎟��ł��B

| �A����F �R����w��w�@��w�����ȁ@���p��H�w�n�i�@�\�ޗ��H�w�ȁj �����@��@���@���@�j�@�@�@ ��755-8611�@�R�����F���s��Ց�2-16-1 TEL:0836-85-9670 /FAX 0836-85-9601 / Email: [email protected] |

���E���ē�

��IUMRS-ICAM2001��

���{��w���H�w���d�q���H�w�� �����@

MRS-J��� �R�{�@��

�@8��26���i���j�`30���i�j�A���L�V�R�E�J���N�[���ɂ����đ�V��International

Conference on Advanced Materials(ICAM) 2001���J�Â��ꂽ�B��Â�IUMRS�A�z�X�g��MRS-Mexico���߂��B���ƂȂ����}���I�b�g�͓T�^�I�ȕč������]�[�g�z�e���B�ǂ��܂ł�������悤�ȃu���[�̋�ƁA�J���u�̊C��Ղޔ����C�݂���ۓI�ł������B�Q���҂�700�����z�������A��6���̓��L�V�R��������ł������B���{����̎Q���҂�20�����z���Ă͂��Ȃ������悤�Ɏv���B��c�J�ẪT�[�L�����[�V�����ɖ�肪��������������Ȃ��B���\�_����750�����x�ł��������A�v���O�����ύX�����X�����A�����͔c���ł��Ȃ������B

�S�̂�28�Z�b�V�����A5���Ԃ̓����͔�r�I�]�T�̂���ݒ�ł������B�����A��c�̉^�c�̓��L�V�R���H�ŁA���ԓI�Ƀ��[�Y�Ȗʂ������A���W�X�g���[�V������^�c�̓_�������ł������Ǝv����B����A�ʏ�̃A�J�f�~�b�N�ȃe�[�}�ɉ����A"International

Collaboration and Networking"�Ɋւ���Z�b�V�������s��ꂽ�BIUMRS�̃t�@�E���_�[�̈�l�A�`����������NSF�̃T�|�[�g���A�{�Z�b�V��������悳�ꂽ���̂ł���B�i�m�}�e���A�������J���̌��邢�̓l�b�g���[�N�����p�������������̐��ɂ��ē��c���ꂽ�B�e������̕��Ȃ��ꂽ���A�䂪�������METI�̐������ANIMS�̊ݖ{���i�{���ҏW���j���Q�������B���ɁA�ݖ{���͋��������l�b�g���[�N�\�z�ɂ��āA��̓I���{��������Ȃ���A�l�X�ȉۑ�ƓW�]��������B�u�N�ŊJ�Â����ICAM�ł�IUMRS�̗�����J�Â����B����A���N�x����̑�Q����ɃC���h�̃��I�����A��v�S�������ɂ͊؍��̃p�N�������I�o���ꂽ�B�����ŁA�ʐ^�̂悤�ɑO����̑�p�̃`�F�������̍v���ɑ��A������l�}�q�������犴�ӂ̈ӂ������ꂽ�B���M���ׂ����Ƃ́A����̑�8��IUMRS-ICAM��MRS-J���z�X�g���ƂȂ�A���{�ŊJ�Â���邱�Ƃ����肳�ꂽ���Ƃł���B2003�N�A10��10���`13���A���l�p�V�t�B�R�ɂĊJ�Â̗\��ł���B����̊F�l�͂������A�����̍ޗ������҂��ꓯ�ɏW�߁A����Ƃ��Ӌ`�[�����ۉ�c�Ƃ��Đ������������B�W�e�ʂ̂����͂�ɂ��肢�������B

�@

����Q��MRS-J�@�R����w�x���������\��

�R����w��w�@��w�����ȉ��p��H�w��U�@�䉜�@�^��

�Q�O�O�P�N�P�O���U���i�y�j�A��w�@���̍��x������傽��ړI�Ƃ��āA��Q��l�q�r�|�i�R����w�x���������\����J�Â������܂����B����́A���@�ޗ�����їL�@�ޗ��̑����̌����҂ł���g�����O�����ь˓����������i�R���������ȑ�j�̂���l�ɁA�N�w���L���ȓ��ʍu�������Ă��������܂����B��ʍu���P�W���Ƃ��킹�āA��ςȐ���ƂȂ�܂����B�Q���҂́A�w�O�̕����܂߂ĂP�O�O�����z���܂����B�M�����_�̑������������\��I����A�x������ɂ����āA���N�x�X�ɏ[����������v�悷�邱�ƂƂȂ�܂����B

���v���O������

�l�q�r�|�i�R����w�x���@�������\��@�v���O�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����F�Q�O�O�P�D�P�O�D�U�@9:00-17:00

�ꏊ�F�R����w�H�w���u�`���c�P�P

�T�D���ʍu��

�P�D�\�t�g�n�t�v���Z�X�|�n���̐V��ӂɉ�킹�����@�\�ޗ��̍����|�̏d�v��

�@�@�@�@�g�� ���O�@���{�l�q�r��i�����H�Ƒ�w �����j

�Q�D���d�������q�|���ɗD���������ƐV�����@�\�ւ̓W�J�|

�@�@�@�@�˓� �����@�i�R���������ȑ�w �����j

�U�D��ʍu��

�P�D���̂̎ア�Ō���� ���葕�u�̊J��

�|�d�Y�_�i�g���E�������̌Ō��̕]���|

�@�@�@�i�R����H1�E���\�[����z�Z�p�Z���^�[2�j�����g ��1,2�C�a�c���l1

�Q�D�r�o�r�@�ɂ��ɔ���t�F���C�g�̍쐻

�@�@�@�i�R����H�j���u

���V�C�x�]�^�i�C�R�{�ߕv�C�I�������C���Y��

�R�D�����̒������q���������w�Ƃ��鐂���^���������U��̔�������

�@�@�@�i�R����H�j������ ���C�I�������C�R�{�ߕv�C���Y��

�S�D�T�u�i�m���[�^���ݏ����ɂ��Ni/Mn, Pt/Mn���w���̍쐻�Ǝ���

�@�@�@�i�R����H�E���啨����*�j���r�ؖM�F�C���R�����C�a�c���l�C��c��*

�T�Da-Si:H���ɂ�����p���X���Ǝ˂ɂ����U�N���א����ƃt�H�g���~�l�b�Z���X

�@�@�@�i�R����H�j���g����, �|���m�u, �����瑏, (�L���H��)�X�_�a�v

�U�D�Ό��^�[�Q�b�g���Q���X�p�b�^�ɂ�钴�`��Nb�g���l���ڍ��쐻

�@�@�@�i�R����H�j�����c����C�]���^��C�ɑ��̑��Y�C�O�쏸�i�C�����M��

�V�D�t�F�m�[���n������O��̂Ƃ��镪�q�ӂ邢�Y�f���̖����ߕ���

�@�@�@�i�R����H�j���〈���i�C��

�̗ǁC�g��^�C�c����G�C�쑽�p�q�C���{����

�W�D�V���R�A���~�m�t�H�X�t�F�[�g���̑n���Ƃ��̓��ߕ���

�@�@�@�i�R����H�j����{�^�V�C�g��^�C�c����G�C�쑽�p�q�C���{����

�X�D�����I�ߐ���L���闼�����̍쐻�Ƃ��̓����]��

�@�@�@�i�R����@��j�����щp��C��Ï[

�P�O�DpH�L���דd���̍쐻�ƃC�I���A�������]��

�@�@�@�i�R����@��j���ȕ��q��C��Ï[

�P�P�D�����q�Q�����̉דd�\���ƃC�I���`�����Ƃ̊W

�@�@�@�i�R����@��j�����������C��Ï[�C����_�i

�P�Q�D�����ܗL�����_���`�^���̒����Ƃ��̌��G�}����

�@�@�@�i�R����H�j���������O�C�𑽊�v�C�������v

�P�R�D�V���J�S����y�ސG�}�ɂ��x���[���̑I��I�t���������f������

�@�@�@�i�R����H�j���F��i�q�C�����_���C�z�����_�K�C�𑽊�v�C�������v

�P�S�DKNbO3-AgNbO3�n�̐V�����FKAgNb2O6

�@�@�@�i�R����H�j���ѐD�a�q�C��������C�r�c�U

�P�T�D�|���g�����_�C�g�ɂ���C����_���Y�f�̎����Œ�

�@�@�@�i�R����H�j���ԏ��O�Y�C���W�`���C��������C�r�c�U

�P�U�DNd2Ti2O7-SrTa2O7�����Ca2Nb2O7-Sr2Ta2O7���U�d�̂̍��̏d���@�ɂ�鍇��

�@�@�@�i�R����@��j����

���F�C���X�G���C�R����u�C�䉜�^��C�㓡���j

�P�V�D�y�[�X�g�\���̒�ʓI�\���̎���

�@�@�@�i�R����@���H�A�@��j���v

�c���C�����`�t�C���X�G���C�䉜�^��C�㓡���j

�P�W�DNH3�K�X�\�[�XMBE���u�̐����GaN�����̐���

�@�@�@�i�R����H�j�����{�@�C�哇�����C�ēc�����C�n���R��C�e�R����

�I����A�l�q�r�|�i�R����w�x�� ����

To the Overseas Members of MRS-J

��Expectation of Biomembrane Materials

Prof. Tsutomu Nakagawa, Department of Industrial Chemistry, Meiji University

�@Membrane materials for blood-dialysis have recently progressed. A period necessary for average blood-dialysis has been shortened from 5 hrs to 4 hrs, because the permeation rate of water has become faster than ever. From the viewpoint of myself who is now a crank of the blood dialysis, these membrane materials in use are not satisfactory materials and I do not admit them as the so-called bio-membranes. They are simply ultra-filtration membranes. The objective of the blood�dialysis at present is to remove mainly water and both the low-molecular weight materials such as creatinine and uric acid and the high-molecular weight materials such as various kinds of proteins. At present, the ultra-filtration membranes are produced from cellulose or polysulfone derivatives which permeate through "physically" by the diffusive and/or the pressure-driven mechanisms. Therefore, a lot of very important bioactive materials, such as hormones included in the blood, are also removed by the membranes. I expect the real bio-membranes which have "chemically" separation functions, namely chemically barrier properties for the important components and/or the recovering functions by the active transport mechanism.

��Epitaxial Growth of Thick 4H-SiC Layers

Dr. Hidekazu Tsuchida, Central Research Institute of Electric Power Industry

�@We have demonstrated growth of very thick 4H-SiC epilayers in a vertical radiant-heating reactor. The growth rate reaches maximum under a pressure range as low as 45-55 Torr, and the typical growth rate is 13-16 ��m/h at 1530-1560?C. Surface roughness is maintained as small as ~0.2 nm even for epilayers over 150 ��m in thickness. Photoluminescence and secondary ion mass spectroscopy were performed for a 150 ��m-thick epilayer, and the impurity levels of the layer were found to be extremely low.

��MRS-J Yamaguchi University Branch and The Applied Medical

Engineering Science�@Course in The Graduate School of Medicine, Yamaguchi University

Prof. Seishi Goto, Yamaguchi University

Here the Yamaguchi University Branch in MRS-Japan and new

topics on the Graduate School of Medicine in Yamaguchi University will be introduced.

�@The YUB MRS-J established at December '99. The activity is mainly to hold and

support the lecture meetings and meetings for research presentations. The Applied

Medical Engineering Science in the Graduate School of Medicine, YU has started at this

April. In this course, Faculty of Eng. and Medicine collaborate together to develop a new

science and technological inter-field.

�� Report of IUMRS-ICAM2001

Prof. Hiroshi Yamamoto, Vice President of MRS-J, Nihon University

�@The 7th International Conference on Advanced Materials was held at Cancun, Mexico on 26th - 30th Aug 2001. Above 700 researchers participated. About 750 papers appeared. In the conference 28 sessions, especially including a new session, "International Collaboration and Networking" were organized. In the IUMRS Executive Meeting�A it was approved that the 8th ICAM will be held at Yokohama, Japan on 10th - 13th Oct 2003.

��MRS-Japan Annual Academic Symposium 2001

The annual academic symposium and the annual business meeting of the MRS-J will

be held from December 20-21, 2001, at the Kanagawa Science Park, Kawasaki-shi.

The meeting includes 10 symposia. Proceedings will be published in the series of

Transaction of the MRS-J.

�ҏW��L

�@���������e�����X��11���ɕč��ŋN�����B����܂łɂȂ��s��Ȏ����ł���A�V�����T�O�������đΉ����Ȃ���Ε��a�ŖL���ȍ��ێЉ�͍��Ȃ��B���X�Ɨ���Ă���S�l�ނ̍��{�ۑ�ɂ́A�G�l���M�[�A�H���A��������B

�܂��A���̍��{�ۑ�Ɠ��������e�����W���Ă���Ƃ��l������B���̎O�̉ۑ�Ɋւ��V�G�l���M�[�ϊ��ޗ��A�G�R�}�e���A�����̐�[�ޗ��J���E�������}���ƂȂ��Ă���A�����̂Ȃ��킪���ł͖L�x�ł���m�I���Y���A�����ɓƑn�I�Ȋw�Z�p�̑n���ɂȂ��邩���d�v�ƍl������B����܂łɂȂ��V�����T�O���������W�I�ȐV�ޗ��J���E�����ɂ͕K�v�s���ł���BMRS-J�͊w�ې��E�ƍې����d�v�����āA���낢��Ȍ�������̉��f���iInterdisciplinary�j�̊�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ɋ��������Ă���A�V�Z�p�n�o�����҂���Ă���B�{��������E�ǎ҂ɂƂ��ĐV�ޗ��̑n���̈ꏕ�ƂȂ�K���ł���B

(��R�����E�x�c��l)

�@