写真1 2002年3月に竣工した新実験棟

日本MRSニュース Vol.14 No.2 May 2002

エクセレント磁性材料創成を目指して

まず磁性材料発展の歴史を概観しよう。本多光太郎の鉄や武井武のフェライトの磁性に関する研究を初めとして、これに鉄-コバルト系、アルニコ系合金の永久材料やパーマロイ、センダスト系合金の高周波トランス用磁芯材料、他方でスピネル型、六方晶系、ガーネット型フェライトが登場し、これらの研究・開発には我が国の先達科学者・技術者が果たした役割は大きく、常に先進的であり、他国に大差をつけて磁気王国の地位を築いてきた。それぞれの用途の要件に対応して新規磁性材料の探索と作製技術の向上が試みられた。絶え間なく長期に亙る精力的な努力の積み重ねにより、いつも輝かしい成功の栄光に浴してきた。

材料の形態も鋳造・焼結・圧延のバルク・薄膜板から堆積・急冷の薄帯・薄膜化された強・フェリ磁性体となり、それらも研削圧延、Roll-quenching法からCVD,LPE,めっき法を経て、最近PVD法、例えば蒸着法、スパッタ法が主流となり、特に高融点元素を主成分とする磁性体に対してはスパッタ法が最適であり、優れた方式が提案された。新機能性デバイス用磁性薄膜の多様化、高性能化が加速しているので、微細構造もmmからμmとなり、最近はnmのサイズに超微粒子化されるまでになった。また結晶構造も多結晶からアモルファス化したり単結晶化したりして極端状態にしたり、多層構造や人工格子の薄膜が厳密制御下で作製されている。

私が「磁性薄膜の作製とデバイスへの応用」に関する研究を開始した1962年〈約40年前)には、磁性体、磁気デバイスの研究に従事する若い大学院生は殆どがベクトル解析、複素関数を使いこなせ、電磁気学全部の学習を終了しておりガウスの法則、ストークスの定理、グリーン関数をもとにマックスヱル公式を完全に理解していたし、量子力学や固体物性論は講義・自習によりマスターしていた。更に当時から20年間、日本は全国的猛烈時代で特に磁性材料、デバイスの研究者は土・日曜日もフルに実験室に行き、徹夜もものとはしない、文字通りの月、月、火、水、木、金、金の一週間フル勤務であった。それ故20世紀末の1999年までは日本が磁性理論、材料、デバイス応用のすべての面で世界の最先進国の地位を保持し続けてきた。ところが近年になり2000年以後勢いを増してきたアメリカ合衆国に第1位を奪われ、日本自体不景気のため減速し、英・仏・独などの欧州諸国に抜かれ、このままだと、中國、台湾、韓国、シンガポールなどの東南アジアの諸国に追いつかれてしまうであろう。以前の日本の優位は優れた大先輩の創成した磁性材料を使い、他国が持たない高価な作製機械や解析・観察装置を駆使することによって保たれたわけであった。これに対して新機能性材料を創成し、装置、機械の改善・新作と取り組んだ諸外国が我が国を凌駕してしまった。これらのことも確かに、日本経済の停滞が原因であるが、私は近頃の若い研究者の学力・知識の不足と体力・意欲の欠如が最大の原因であると言いたい。

最近は小学校から大学まで「ゆとり教育」ばやりで生徒・学生の学力は低下するばかりである。従って「ゆとり教育」からはエクセレントな材料創成・デバイス開発は絶対にあり得ないと思う。今日のような学校教育のままでは外国のエリート達に対抗できる学力知識は授けられないし、ましてや電卓、ワープロ、パソコンの普及により、四則:加減乗除の筆算ができない、必要な漢字が書けず作文がお粗末で、自分の考えを口頭でも文章でも上手く表現できない。これらがある程度できても、九九が全部正しく言えず、√2、√3,円周率π、自然数eを5桁覚えていないし、任意の数の平方根、立方根が算出できないなど、計算、作文の能力が20年前に比べて著しく低下してしまった。

他方磁性材料、デバイスの研究・開発に従事している大学院生の多くが物理学、電磁気学、電気・電子物理学、材料工学で授業時間数の不足と教官側の事情での休講が多くて、カリキュラム上の授業順番が後方にある磁界、磁気理論、磁性体、磁気材料・応用について講義を受けていないし、担当教官自身も学生時代に磁性の講義を受けたことも学習したこともないという例さえある。これは由々しき事態である。これら教育の問題点をこのままにしておくと日本の磁気学の輝かしい「伝統」が守れず、過去の栄光を思い出す「伝説」になってしまう。今は大学院で授業科目を設けて磁気学、磁性体についてしっかり教育しなければならない。

大学院生の学力・研究能力及び卒業後の活躍・到達度はまず受け継いだ頭脳と体力、育成中に培われた人格、人生観、価値観、これらが優れていてこそその後の精進によって「心・技・体」が高められる。血統・遺伝は体形だけでなく人柄・頭脳力にもある。それなのに世の中の両親で自分のことも顧みず、我が子に勉強を無理強いしていることが多い。それ故、私個人の経験をもとに極言すれば、彼らの子供である大学院生のように能力の無い者、不適格者は初めから除外して考えた方がよいときもある。

上で述べた観点で優れた大学院生を見出し、まず世のため、人のために全力投球をするというエリート意識を持たせ、弛みを無くす。次に大学院博士課程の前期・後期の5年間を通して学力・知識の基礎から高度専門まで、特に磁性体の理論から応用まで一貫して教育する。前期〈修士課程〉1年生より海外で開催されるIntermag,

M.M.M.やそれらのJoint Conferenceに同伴して出席させ、世界で最先端の研究発表に直接出会う機会を与え、最新の情報と高度な知識を得、強い刺激を受けさせる。そして前期〈修士〉論文を上記の国際会議で発表させ、討論・助言を得て後期〈博士課程〉での研究計画を自らのアイデアを主体として立てさせる。得られた知見や成果は上記の国際会議に毎年発表させた上でそれらを纏めて博士の学位論文を作成させ、博士の学位を取得させる。この間若者ほど英語を読む・書く・話す・聞き取る能力が必然的に身に付き、国際会議で十分に発表・討論できる立派な国際人となる。彼らは大学院終了後直ちに、大学・企業の研究室の中心メンバーとなるが、他方ではベンチャー・ビジネスを設立すれば必ずやエクセレントナ磁性材料の創成や新規な磁気デバイスの開発が日本でも以前のように続々となされるであろう。即ち、研究費の投入のみに躍起になっている教官は目を覚まして人材育成が先決であることを念頭に置かなければならない。教官と大学院生の間での日頃の切磋琢磨によって鋭い感性、洞察力が生まれる。

基礎教育を見直し、大学院生の学力・研究能力を高めよ。

1.はじめに

本研究施設は、125MeV電子線形加速器を高度に活用し、赤外線から紫外線領域の自由電子レーザーと3~30keVの波長可変な単色X線を発生させ、これらの可変波長高輝度単色光源を高度に利用する物質・生命科学の先端的研究を推進し支援することを目的にしている。

成り立ちは、1975年に理工、医、歯の3学部のプロジェクトとして発足した「π中間子による癌治療計画」にあるが、その後幾つかの変遷を経て、1997年に「電子線利用研究施設」に改称され日本大学の「電子線高度利用の共通研究施設」として定着したものである。

電子線高度利用計画は、理工、文理、医、歯、松戸歯、生物資源科学の6学部の協力の下に1993年に実験棟を増築し、高エネルギー物理学研究所(KEK)、電総研、東北大、動燃等の協力を得て進められた。1995年に高エネルギー加速器研究機構(KEK)と共同研究として125MeV電子線形加速器の建設を進め、そして、1998年に電子加速に成功、2000年に光蓄積を確認、2001年に赤外線自由電子レーザー発振に成功した。

又、2000年には私立大学研究高度化の研究拠点に選定され、本研究施設を基盤とする「可変波長高輝度単色光源の高度利用」が文部科学省の学術フロンティア推進事業として5年計画でスタートした。

2.組織構成と研究設備

本研究施設の実質的なスタッフは、教授2人、助教授1人、専任講師1人、ポスト・ドクター(学術フロンティア支援スタッフ)2人の6名であり、事務処理の事務員(パート)1人と合計7名で構成される。自由電子レーザーの利用実験の開始時期は7月頃と予想している。まず、放射線施設検査に合格した後、直ちに本格的な耐久テストと0.8~5μmの波長可変実験を行い、利用実験を開始する。パラメトリックX線の利用実験の開始時期は10月頃と予想している。まずビームラインの変更申請し施設検査に合格後に、本格的な実用化テストを行い、利用実験を開始することになる。定常状態のユーザー時間は、1日に8時時間、1週に5日を予定している。本格的な利用研究が始まると、加速器の運転、維持、改善に自由電子レーザーとパラメトリックX線の調整、実験室整備が加わり、現在の陣容で運営することは困難であり、大学本部にスタッフの増員を要求している。

学術フロンティア推進事業には学内(理工、文理、工、医、歯、松戸歯、生物資源科学の6学部)から35名と学外(KEK、東京理科大、明海大、ニュウヨーク大、徳島大、筑波大、東北大)から7名が研究分担者として参加し、15の研究グループに組織されている。これ以外に、学内は生産工と薬学部、学外は東京大学と北海道大からも実験参加希望が届いている。

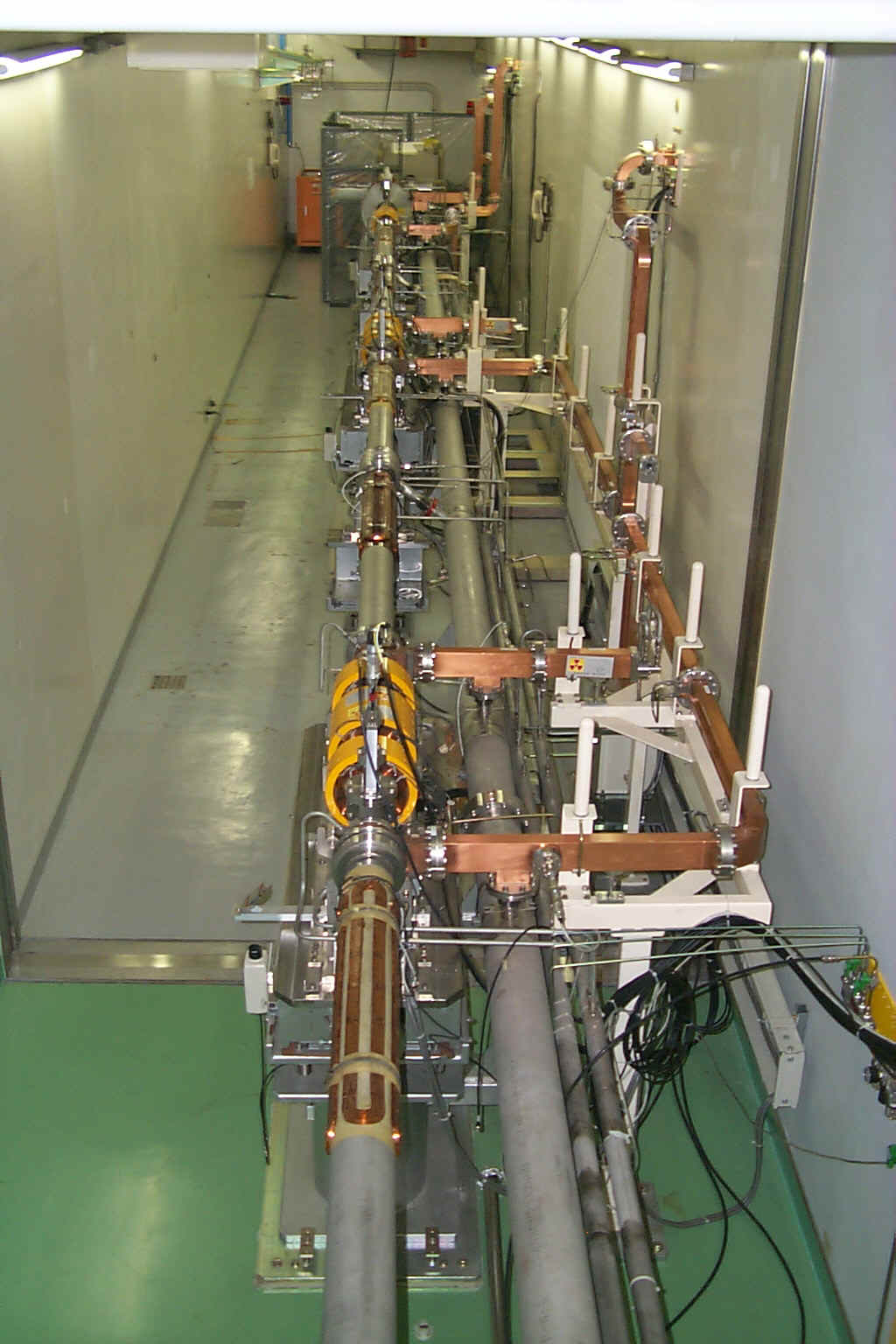

本研究施設は鉄筋コンクート2階建で旧実験棟と新実験棟(写真1)に区分されているが、2回の増築により総床面積が2223m2に拡張された。旧実験棟(920m2)には加速器本体室、モジュレーター室、電源室、空調室、制御室、放射線管理室、実験室、測定室、研究室、電子ビーム加速テスト室、搬入室等が設けられている。新実験棟(1303m2)にはレーザー照射実験室(9室)、資料分析室(5室)、実験準備室(6室)、研究室(7室)、セミナー室、資料室、物品管理室、管理事務室が用意された。レーザー照射実験室と実験準備室は微光測定も可能なように暗室構造であり、又、一部の実験室では有機ガスが取り扱えるように強制排気装置(ドラフター)を完備している。半導体と新素材を開発するレーザー照射実験室はクラス1000とクラス10000のクリーンルームになっている。

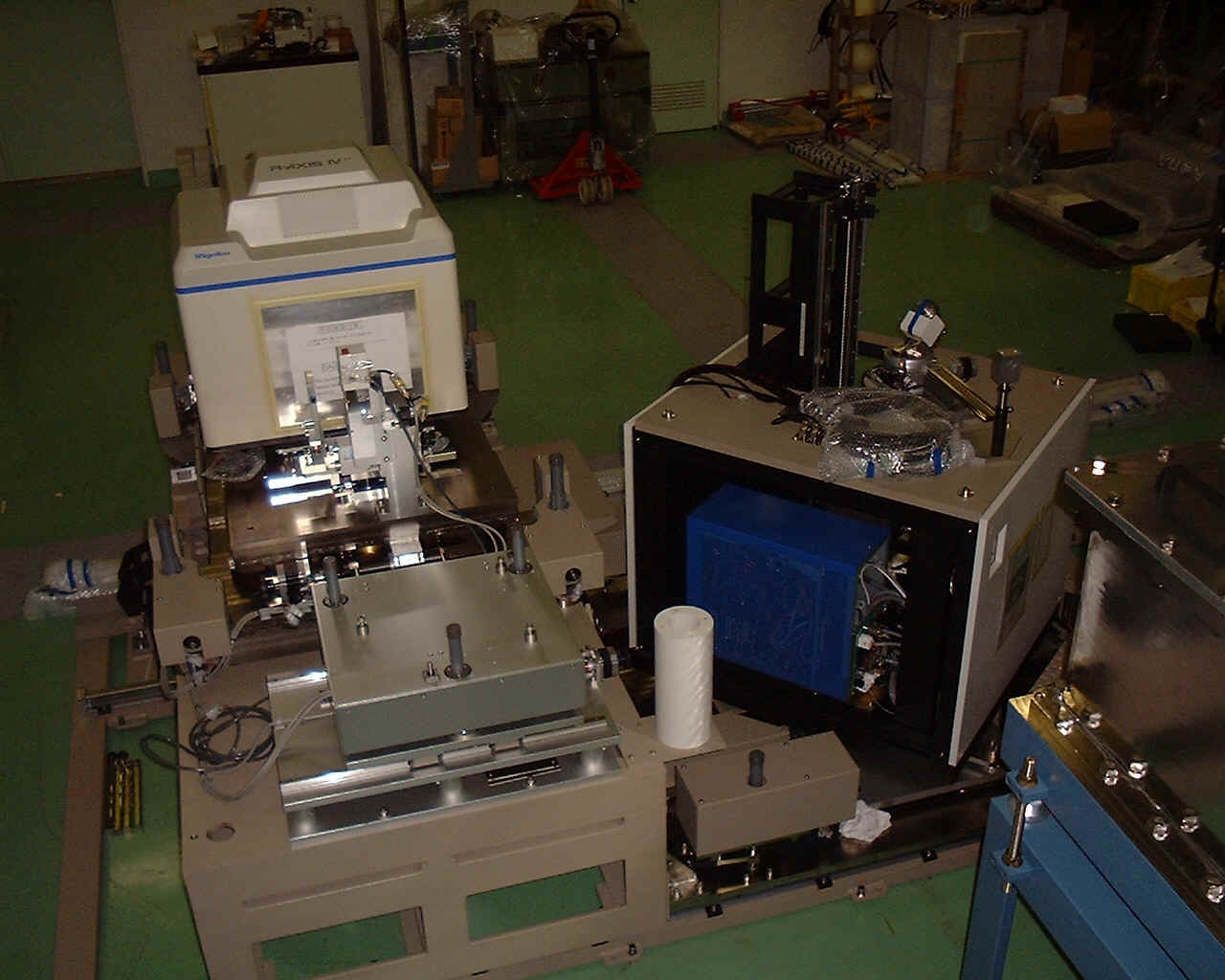

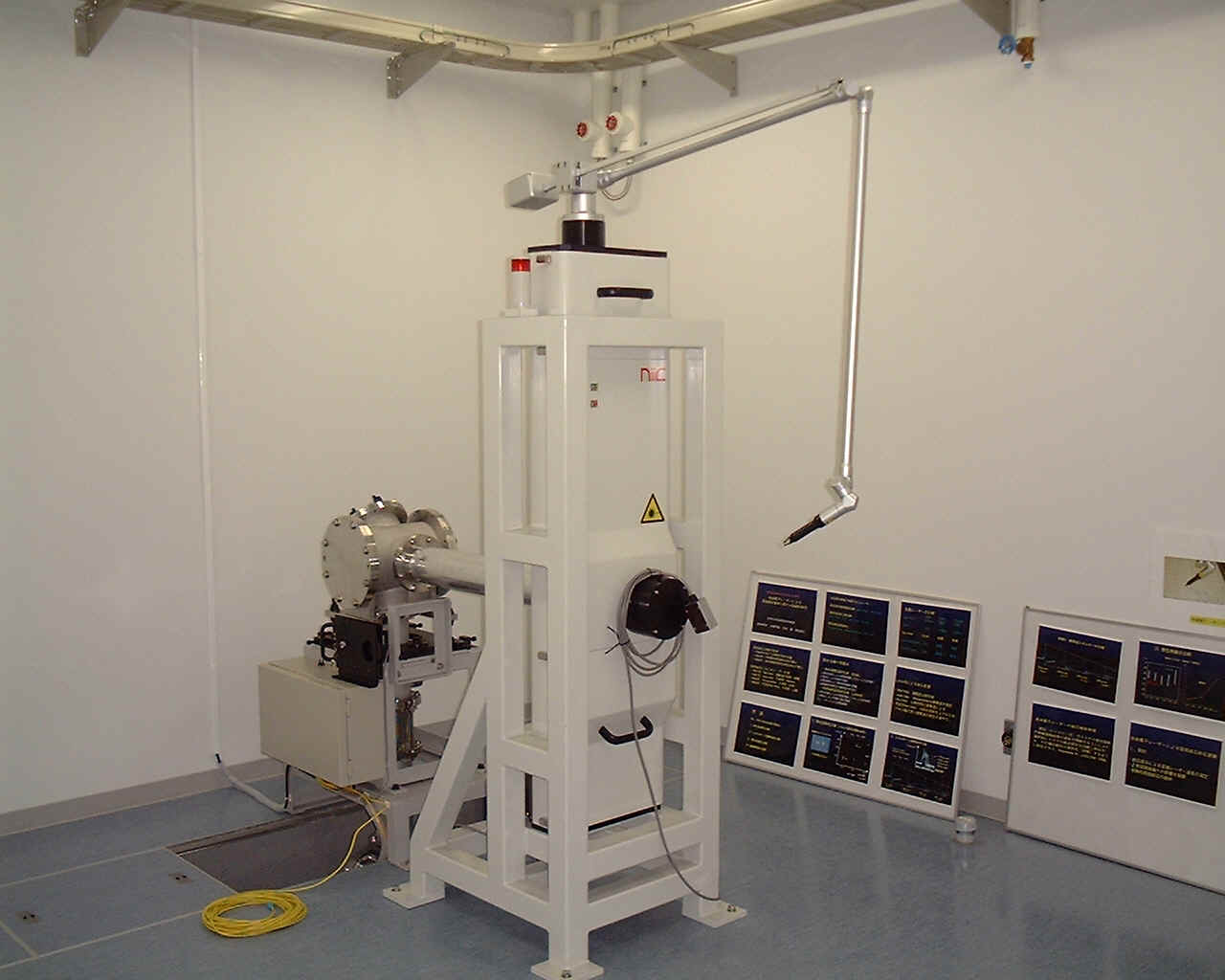

研究設備は、一部建設の途上である。旧実験棟には、写真2に示すような電子線形加速器(50~125MeV、0~200mA、1~20μS、0.1~12.5Hz、~6.25kW)、写真3(左)に示すような自由電子レーザーシステム(5~0.35μm)、写真3(右)に示すようなパラメトリックX線源(3~30KeV、3×1011光子/秒)、写真4に示すような移動式のタンパク質高次自動解析装置、微小部自動回折装置、355nmドライブレーザー等が設置されている。更に旧実験棟から新実験棟のレーザー照射実験室には真空パイプを通して自由電子レーザーを輸送する。各実験室では、レーザー導入装置を動作させることにより、3種類(0%、1%、100%)のレーザー強度を選択でき各実験装置に取り込むことができる。

レーザー照射実験室には、イオン放電槽とダイヤモンドアンビル、イメージ増強型極低迷光高分解能分光装置、時間飛行質量分析装置、フーリエ変換高分解能自動認識分光器、マイクロアレイ解析システム(遺伝子アレイ読みとり用)、写真5に示すような他関節自由腕レーザー導入装置等、又、新実験棟の資料分析室には、拡張型粉末X線回折装置、タンパク質自動X線高次解析装置、微小部自動X線回折装置、コールドルーム(タンパク質結晶成長用)、化学洗浄処理装置、バイオベンチ等が既に用意され共同利用実験に使用できる。X線自動解析にはイメージングプレートが用いられている。

本研究施設の特色は、1)自由電子レーザー利用研究では事前に実験準備を、2)パラメトリックX線利用研究ではX線回折装置で事前に予備実験を、本研究施設内で出来ることである。

3.研究内容

本研究施設は、日本大学の理念と戦略に基づく「未来創造プロジェクト」に沿い、「21世紀における自然科学の必然的な発展」を見据え、全世界的に要請されるテーマで且つ一私立大学でも他の研究機関と協力することによって対応できる「21世紀の先端的な物作り」Super

Molecular Factory (超分子工場)

に挑戦している。即ち、これは特殊機能を持つ分子クラスターや多機能を持つ巨大分子を可変波長の自由電子レーザーによる光触媒反応や光酵素反応を用いて創生し、これらの機能や構造を可変波長高輝度単色光(自由電子レーザーやパラメトリックX線)を使って系統的に探究する一大プロジェクトである。

現在、本プロジェクトをその第一段階(phaseⅠ)と位置づけて、光源開発、物質科学、生命科学に分類し、多分野から多くの研究提案があり、その中から下記のような研究テーマを取り上げて、開発研究と実用化を推進している。

(1) 光源開発:奇妙な波長可変コヒーレント光/新機能物質探索用2色同期光の開発

(2)

物質科学における利用研究:光励起によるスーパーダイヤモンドの合成/半導体素子材料に対する電離照射効果/金属磁性物質の高圧下のXANESの研究/分子クラスターの光誘起相転移/光誘起触媒化学反応の解明/新光機能素材の開発/大気汚染物質の光化学過程の追跡

(3)

生命科学における利用研究:歯の硬組織に及ぼす光の影響/歯科合金の金属疲労/インプラント界面構造と組織の解明/金属タンパク質のNO補足能/ヘモグロビンの高次構造解析/ヘモシニアンの高次構造解析/カルシウム結合タンパク質の高次構造解析/組織再生の光効果/レーザー波長と歯質切削条件

4.むすび

現在、地球上に存在する超分子(生命体を含む)は多水素結合を基盤としている。多水素分子は、個々の水素結合力は弱いが、多水素結合でその結合力の弱さを補い、しなやかで丈夫な分子として存在している。又、部分的に結合が切断されても、親水作用を通じて簡単に修復する仮想機能を取得し、このメカニズムは炭素や窒素の元素を媒介し触媒や酵素により複雑な生命体のような超分子に成長している。

この水素結合エネルギー領域は、太陽が照射する可視光領域とほぼ一致し、特に生物はその恩恵に浴している。しかし、この波長領域では水の光吸収が極端に弱いことが、超分子形成に大きな役割を果たしている。

本研究施設では、上の事実に基づき、プロジェクトの第二段階(phaseⅡ)として、水の可視光特性に注目し、可視光自由電子レーザーによる光触媒化学反応や光酵素化学反応を活用して超分子の創生を行い、超分子の新機能の解明を目指している。このためには、本研究施設への多くの研究者のご参加と関連する研究機関のご支援をお願いする次第である。

写真1 2002年3月に竣工した新実験棟

写真2 下流から眺めた125MeV電子線形加速器

写真3 加速器室に設置されているパラメトリックX線発生装置(左)と自由電子レーザー発生装置(右)

写真4 実験室に建設中の移動式タンパク質高次自動構造解析装置(左)と微小部X線自動回折装置

写真5 多間接自由腕レーザ導入装置

| 問合先: 日本大学量子科学研究所電子線利用研究施設 佐藤 勇 〒247-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 Tel: 047(469)5957 ; Fax: 047(469)5490 E-mail [email protected] |

■日本MRS平成14年度臨時総会報告

昨年の第13回年次総会で開催が予定されていた第14年度第1回臨時総会が、2002年4月9日(火)11時30分より、東京都目黒区中目黒の物質・材料研究機構材料試験事務所51号庁舎3階大会議室で開催され、会計年度の改定、並びにそれに伴う事業計画の変更、収支計画の変更の各議題が審議され、承認・可決されました(委任状を含め、出席者226名)。それぞれの議題の概要は以下のとおりです。

(1) 当会の会計年度は、他機関の一般的な会計年度である4月1日から翌年3月末への改定が提議され,可決されました。

(2) 事業計画は、上記事業年度の変更にともない、年次総会で承認された計画に第14回学術シンポジウムが加わりました。

(3) 会期の改定により、収入計画18,491千円(内出版事業部門7,171千円)、支出合計18,491千円(同6,570千円),

差し引き0円に修正された案が承認されました。

(4) 他に、事務局移転も含めた体制の強化問題、運営方針に関する経過報告も行われ、さらなる検討を重ねることが懸案となりました。

■第14回日本MRS学術シンポジウム

--21世紀を迎えた先進的かつ総合的材料研究--

開催日: 平成13年12月20日(金)~21日(土)

場 所: 東京工業大学大岡山キャンパス〈東京都目黒区大岡山2-12-1)

組織委員会: 日本MRS学術シンポジウム実行委員会

実行委員長: 岸輝雄〈物材機構)

企画担当: 山本 寛(日大理工)、鈴木淳史(横浜国大)

現地実行委員長: 中村吉男(東工大)

編集担当: 鶴見敬章(東工大)、小田克郎(東大)

連絡先: 伊熊泰郎(神奈川工科大, tel. 046-291-3102; fax. 046-242-8760;

e-mail : [email protected]

セッションテーマ及びチェア(◎代表、○連絡先)

Session A:自己組織化材料とその機能 (Ⅴ)

チェア:◎○大久保達也(東大, [email protected])、加藤隆史(東大)、関 隆広(東工大)、多賀谷英幸(山形大工)、木下隆利(名工大)

Session B: スマートマテリアル・ストラクチャー

チェア: ◎宮崎修一〈筑波大)、○新谷紀雄(物材機構,

[email protected])、武田展雄〈東大)、浅沼 博〈千葉大)、秋宗淑雄(産総研)

Session C: 磁場による構造、組織、機能制御

チェア:◎掛下知行〈阪大)、○大塚秀幸(物材機構,

[email protected])、角舘洋三〈産総研)

Session D: ナノメータースケールコヒーレント励起系

チェア:◎○根城 均〈物材機構, [email protected])、北原和夫(ICU)、大津元一〈東工大)、堀 裕和(山梨大)、大西直毅(山梨大)

Session E:有機超薄膜の作製と評価

チェア:山本 寛〈日大)、松本睦良〈産総研)、池上敬一〈産総研)、三浦康弘(桐蔭横浜大)、宮坂 力(桐蔭横浜大)、◎○杉 道夫(桐蔭横浜大、[email protected])

Session F: ソフト溶液プロセスを利用した材料創製

チェア:◎○岡田 清〈東工大, [email protected])、垣花真人〈東工大)、佐藤次雄〈東北大)、八尾 健〈京大)

Session G:暮らしを豊かにする材料-環境・医療・福祉-

チェア:井奥洪二(山口大、[email protected])、比嘉 充〈山口大)、藤森宏高〈山口大)、大島直樹〈山口大)、田中一宏(山口大)

Session H: 低次元ナノ構造体のデザインと特性

チェア:◎高柳邦夫(東工大)、李相茂(筑波大)、出来成人〈神戸大)、森博太郎(阪大)、保田英洋〈神戸大,

[email protected])

Session I:植物系材料の最近の進歩

チェア:◎大塚正久(芝浦工大)、○秦 啓祐(千葉能開短大,[email protected])、小川和彦(職開総合大)、須田敏和(能開大)、伏谷賢美(笠原技術士事務所)、三木雅道(姫路工大)、

Session J: 燃料電池材料

チェア:◎○本間格(産総研、[email protected])、他

Session K:ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料

チェア:◎○和田智志(東工大,[email protected])、川路 均(東工大)、舟窪 浩〈東工大)、岩田 真〈名工大)、石井啓介〈防衛大)

Session L: 境界領域としてのゲルの科学と工学--日常の科学から先端・環境科学まで--

チェア:◎○原 一広〈九大), [email protected])、安中雅彦〈千葉大)、鴇田昌之〈九大)、中村邦男〈酪農学園大)、西成勝好(大阪市大)

Session M: スパッタ法による薄膜作製技術

チェア:◎星 陽一(東京工芸大)、○石井 清〈宇都宮大、[email protected])、他

Session N: イオン工学を利用した革新的材料

チェア:池山雅美〈産総研)、石川順三(京大)、○岸本直樹(物材機構、[email protected])、鈴木嘉昭〈リケン)、◎八井 浄(長岡技科大)

Session O:マテリアルズ・フロンティア(ポスター)

チェア:◎○野間竜男(東京農工大、[email protected])

■IUMRS-ICAM 2003開催ご案内

日本MRSは、標記の国際会議を2003年10月に横浜市で開催すべく、準備を進めてお

ります。本国際会議は、第1回が1988年に ‘88先端材料国際会議として日本で、第2回

が1991年にフランスで開催され、その間IUMRS(現在、12ヵ国のMRSが加盟)が設立さ

れ、第3回が1993年に日本で行われ、その後は2年おきに各国で開催されて参りました。今回は10年ぶりの日本での開催となります。

本国際会議では、先進材料に関するあらゆる問題を横断的・学際的にとらえ、最新の研究成果発表・活発な議論の場を提供いたします。今回特に、ナノ、IT、先進材

料、環境に焦点を当て、持続発展可能な循環社会の構築の基礎となる材料の最近の開発研究および応用研究の分野について、研究成果の発表と意見交換を行います。会議の概要は下記の通りですが、日本MRSのホームページ(http://www.mrs-j.org/)に最新情報を掲載いたします。

1.会議の名称:第8回IUMRS先進材料国際会議

英文名称:8th IUMRS International Conference on Advanced Materials

(IUMRS: International Union of Materials Research Societies)

2.主催:日本MRS(The Materials Research Society of Japan: MRS-J)

3.会期:2003年10月8日~13日

4.会場:パシフィコ横浜(〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1)

5.会議の組織委員会

(1)チェア

岸 輝雄 物質・材料機構理事長

吉村昌弘 東京工業大学応用セラミックス研究所教授

梶山千里 九州大学総長

山本良一 東京大学国際・産学共同研究センターセンター長

(2)アドバイザリーボード

宗宮重行、堂山昌男、長谷川正木、増本 健、長倉三郎、西澤潤一、緒方直哉、

桜井利夫、高橋 清、高木俊宣、田中昭二、山田恵彦、柳田博明

6.会議の概要

(1)会議の形態:招待講演、一般講演、ポスター発表、展示会(予定)

(2)主要テーマ

・ナノテクノロジーとナノ材料プロセス技術 (ナノ)

・電子材料・オプトエレクトロニクス材料とデバイス (IT)

・ポリマー・バイオマテリアルの新しい特性・プロセス (ポリマー、バイオ)

・金属・無機系先進材料の作製とモデリング (メタル、セラミックス)

・ 環境調和材料と社会技術 (環境と社会)

(3)プロシーディング

Trans. MRS-J (Transactions of Materials Research Society of Japan)に、通常の査読を経て国際会議終了後1年以内に出版予定です。

問い合わせ先:IUMRS-ICAM2003事務局担当 吉見香子

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 横浜国立大学大学院

環境情報研究院

鈴木淳史研究室内

Tel/Fax:045-339-4305; e-mail:[email protected]

■日本MRS協賛の研究会等

◇第50回レオロジー討論会、2002年10月9~11日、長岡グランドホテル、主催:日本レオロジー学会、日本バイオレオロジー学会、問い合わせ先:日本レオロジー学会討論会係, tel: 075-315-8687, e-mail: [email protected]

■IUMRSメンバーのMeeting

◇IUMRS-ICEM2002 ( the 8th International Conference on Electric Materials) , 2002年6月10日~14日、Xi’an西安、中國、問い合わせ先:Prof.

J. Cheng Jianhua, C-MRS, E-mail: [email protected], http://www.c-mrs.org.cn/icem2002

◇Intl. Workshop on Processing and Applications of Superconductors, Gatlinburg, USA,

問い合わせ先:MRS, http://mrs.org

◇MRS Fall Meeting, 2002年12月2~6日、Boston, http://www.mrs.Org

◇MRS Spring Meeting, San Francisco, USA, MRS, http://mrs.org

◇E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France, http://www.emrs.c-strasbourg.fr

◇IUMRS-ICAM2003 ( the 8th International Conference on Advanced Materials ) , 2003年10月8~10日、横浜パシフィコ、http://www.mrs-j.org/ICAM2003/

■Transactions of the Material Research Society of Japan

◇Trans. Of MRS-J, vol.26, No.4, December 2001 (A4判、ⅳ+275+ⅴページ)が発刊されました。

本号には、一般論文1報、及び2000年12月開催された日本MRS学術シンポジウムのプロシーディングス。セッションG「クラスターの孤立系と凝縮系」〈尾上 順、寺嵜 亨、佐藤俊彦、大野かおる編集)23報、セションN「マテリアルズフロンティア」〈野間竜男、伊熊泰郎、平賀啓二郎、長瀬裕編集)44報、合計68報の論文が掲戴されています。

Trans. MRS-J, vol.26はNo.1~4で上記シンポジウムのプロシーディングスを主として掲載論文数328件、本文1,358ページに達しました。

◇Trans. Of MRS-J, vol.27, No.1, March, 2002 (A4判Ⅳ+294+ⅱページ)が引き続き発刊されました。

本号には、一般論文3報、及び2001年12月20~21日に開催された日本MRS学術シンポジウムのプロシーディングス。セッションA「協奏反応場の増幅制御を利用した新材料創製Ⅱ」〈北澤宏一、石垣隆正、目 義雄、伊ケ崎文和編集)32報、セッションC「クラスターを基板とする新規物質系の創製と機能解明」(隅山兼治、佃達哉、藤間信久、米澤徹編集)14報、セッションF「ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料」(和田智志、川路均編集)19報、合計68報の論文が掲載されています。

To the Overseas Members of MRS-J

■Creation of Exvellent New Magnetic Materials

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.1

Dr. Masahiko Naoe, Emeritus Professor of Tokyo Institute of Technology

The creation of excellent new magnetic materials for novel devices is required at

the beginning years of the 21st century. Japanese scientists and engineers have played a

role of worldwide leaders for researching and developing magnetic materials until the end

of the previous century.

Recently, Americans are superior than Japaneses for creating hopeful magnetic

materials and inventing useful magnetic devices. For revival of Japanese activity,

professors in Japan must now teach graduated students essential knowledges and send them

to international conferences.

■The Extraordinary General Meeting of the MRS-J

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.2

The Extraordinary General Meeting of the MRS-J was held April 9th at

the National Institute of the Materials Science, Meguro-ku, Tokyo. Following articles were

approved.

(1) A business term will be changed from calendar-year basis to fiscal-year basis.

(2) Society’s annual revenues in 2002 will be estimated at 18.491 million yen.

(3) The 14th annual academic symposium will be held December 20 - 21, 2002.

■Laboratory for Electron Beam Research and Application,

Institute of Quantum Science, Nihon University ・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.3

Prof. Isamu Satoh, Nihon Univ.

The Laboratory for Electron Beam Research and Application (LEBRA) was founded

in 1997, and has been conducting a five-year research project “Advanced Utilization of

Tunable High-luminescence Monochromatic Light Source” under the sponsorship of the

Academic Frontier Promotion Program of MEXT. LEBRA has also been extensively developing

phases 1 & 2 “Super Molecular Factory” projects, i.e., creating specific

functional molecular clusters and/or multi-functional giant moleculars by the help of

photocatalysis or photo-enzyme reactions under the irradiation of tunable free electron

laser.

■ The 14th MRS-Japan Academic Symposium

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

p.5

The 14th Annual academic symposium and the annual business meeting of the MRS-J

will be held from December 20 to 21, 2002, at the Tokyo Institute of Technology ,

O-okayama, Meguro-ku, Tokyo. The Symposium includes 15 topical symposia. Proceedings will

be published in the Transaction of the MRS-J.

編集後記

今、政治、経済、社会の至る場面において「日本システム」が揺らいでいる。教育問題もその典型であろう。今回、図らずも恩師に巻頭言をお願いすることになった。教育には一家言お持ちの先生にとって、限られた文字数では十分に意を尽くすことは困難ではなかったかと危惧している。また、締め切り期限の差し迫った中で、原稿をお引き受けいただいた佐藤先生ならびに湯山氏にはあらためてお詫びとお礼を申し上げたい。頂いた原稿のお陰で、情報密度の高いニュースになったと自負している。何とか2号発行に漕ぎ着けることが出来たのも各位のご努力の賜である。この場を借りて、心より感謝致したいと思う。(山本 寛)