���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.14 No.3 May 2002

���₠����ɂ���

�ޗ��ƕ��ː��v��

������w��w�@�H�w�n�����ȁE�H�w���V�X�e���ʎq�H�w��U�����@�@��

�� �� ��

�@���ː��v��������݂�ƁA�ޗ��������p���I�ɂ�邱�Ƃ��\�ȗ���Ƃ����̂͂����܂����Ƃ����C�����ł���B�v���Ƃ����ړI�̂��߂ɂ́A�ޗ����K�X�A�t�́A�≏�́A�����́A���`���̂Ǝ�������Ђ��������Ȃ���A�����L���ޗ��Ɋւ���m�����q���g�ɁA�T�����Ă������тɂ��̂悤�Ɏv���B���ہA����@�\���������邽�߂̍ޗ����A���R�ɗ^����ꂽ�ޗ������Ƃ��ė��p���Ď�������݂̂����ł͂Ȃ��A���ϋɓI�ɐl�דI�ɕt�^���������������Ƃ��Ď���������@�͂Ȃ����̂��ƍl���鎟��ł���B

�@���ː��v��������݂�ƁA�ޗ��������p���I�ɂ�邱�Ƃ��\�ȗ���Ƃ����̂͂����܂����Ƃ����C�����ł���B�v���Ƃ����ړI�̂��߂ɂ́A�ޗ����K�X�A�t�́A�≏�́A�����́A���`���̂Ǝ�������Ђ��������Ȃ���A�����L���ޗ��Ɋւ���m�����q���g�ɁA�T�����Ă������тɂ��̂悤�Ɏv���B���ہA����@�\���������邽�߂̍ޗ����A���R�ɗ^����ꂽ�ޗ������Ƃ��ė��p���Ď�������݂̂����ł͂Ȃ��A���ϋɓI�ɐl�דI�ɕt�^���������������Ƃ��Ď���������@�͂Ȃ����̂��ƍl���鎟��ł���B

�@���̂悤�ɁA�ޗ��ɖ������Ă��̓��������܂��g�����Ȃ��悤�ȃZ���T�[���J���\������u�ޗ��w�I�Z���T�[�����v�ɑ��A�v���펩�g��g�ݍ��킹�ėp���A���낢��ȑ����̖ړI���������悤�Ƃ����u���@�_�^�v�������v�̗��������킯�ł���B

�@�u�ޗ��w�I�ȕ��ː��v�������v�́A�ŋ߂����ς�炸�����ł���B1940�N��ɂ̓V���`���[�V���������Ƃ����V�����u���������J������Ă��邵�A1960�N��ɂ͔����̂ɂ��V�������o�킪�o�����ĕ��˃Z���T�[�̕���Ɋv���������炵���B���݂͒��`��������p�������ː��v���킪�A����ɕC�G���鐫�\���������̂Ɗ��҂���Ă���B�܂�A���`���^�̕��ː����o��́A���˕��ː��̃G�l���M�[����ʂ��镪��\�Ɋւ��āA�]���ō��Ƃ����Ă��锼���̌��o�����30�{������\���悭�Ȃ�̂ł���BX�����������Ƃ��̃s�[�N���z�̕���30�{�������Ȃ�Ƃ����̂́A��͂���ٓI�ł���B���ː����q�j����̕��ː��̃G�l���M�[�Ɋւ���f�[�^�W�ł���u�A�C�\�g�[�v�֗��v�Ƃ����{������5cm�ɂ��Ȃ����̂͂��̔����̌��o��̏o���ɂ����̂ł������B���ꂪ�A�������`�����o��ɂȂ�����ǂ��܂Ō����Ȃ�̂��Ǝv������ł���B�܂��A����͓���X�������Ƃ��Ču��X���v���@���邢��PIXE�i���q�U���G�b�N�X���@�j�p�̑����Ƃ��đ傫�ȈЗ͂�����Ɗ��҂���Ă���Ƃ���ł���B���݁A�قƂ�Ǘ��z�I�Ȑ��\�������n�߂Ă��邪�A����I�Ȑ����@�Ɋւ��āA�܂��J�����ł���̂ŁA���������҂Ƃ悢�s�̕i�����ɏo��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���Ƃ���ł���B

�@�K�X��ጟ�o��Ɠ������ː������ł���Ȃ���A���̕ό`�Ƃ��āA�}�C�N���X�g���b�v�^�iMSGC�j�Ƃ�����1���̃K���X��Ղ̏�ɕ�10�~�N�������炢�̓d�ɃX�g���b�v�����A���̗�����100�~�N���������ꂽ�Ƃ���ɁA�A�[�X�d�ʂ̃X�g���b�v������Ƃ����`�������Ԃ��d�ɔz�u�̑������J���������B����́A�܂������ޗ�����ł悭�g���Ă���i�m�e�N�m���W�[�̉��p�ł����āA������w�ł́AVDEC�i��K�͏W�ω�H�����Z���^�[�j�Ƃ����Ƃ���ɏo�|���čs���č���Ă�����̂ł���B����MSGC�́A���ː��C���[�W���O�Z���T�[�Ƃ��āAX���ʐ^�p�̃t�B�����̂����ɗp���邱�Ƃ��ł��邵�A��×p�ȊO�ɑ�^���ˌ����uSpring8��KEK-�����ŊJ������Ă���勭�x�z�q�������p���������q�U�����u�Ȃǂł��L�����p����邱�Ƃ����҂���Ă���B

�@���ː��v�������ޗ�������Ɍ��������ׂ����͂���ɂ����āA�Ⴆ�Ό��t�@�C�o�[��p�������ː��v������Ƃ��A�퉷�p�����̌��o��Ƃ��Ă�CdTe�Ƃ�CdZnTe�Ȃǂ�����B�v�������ޗ����J�������Ƃ������A�ޗ������J�����Čv�����ɂȂ������̂ɃC���[�W���O�v���[�g�Ƃ���BaTiO3Eu�̃t�B��������������B����̓��[�U�[�����Ǝ˂���ƁA���ː����������ꏊ����������Ƃ������ꕨ��X���t�B�����̂����Ɏg�p���ꂽ��A���W�I�O���t�B�[�p�̑����Ƃ��Ďg�p����Ă���B���Y�̔����i�ŁA���{�ň�Ԃ悭���p����Ă���A���ݓs���̕a�@��X���ʐ^�̔����͂���ł���ƌ����Ă��邪�A���̊J���҂ɕ����Ă݂�ƁA�J����10�N�߂��|�����Ă���B��������Ă���ƁA�v�����ɂ���͂�C���Z���l�ƁA�ޗ��������݂����ɋC���ɊJ���ɂ�����l������ȃ@�Ǝv���B�C�̒����l����͂�ޗ�����J�����X�^�[�g�ł���l�ł���A�Z�C�Ȑl�͌v�����@�_�Ƃ��v���V�X�e���J�����Ɍ����Ă���悤�ł���A�����������g�ł͌�҂̐l�Ԃ��Ǝv���Ă���B

�@���ː��v�����̎�v�}�[�P�b�g�́A��ɂ͌��q�̓G�l���M�[���p����A������͈�Ðf�f����ł��邪�A���̎��v�����͂��Ȃ�ω����Ă���B�]���A���q�̓G�l���M�[���p����͐����������āA�V�����Z���T�[�̊J���ɂ����Ȃ�̓��������Ă������A�ŋ߂͕��ː��h��p�Z���T�[�����S�Ƃ��ĊJ������Ă���A�V�����Z���T�[�ɂ͓������Ȃ��Ȃ����B����A��Ðf�f�p�̕��ː��v���́ACT�APET�Ƃ����g���O���t�B�[�i�f�w�B�e�p�j���L�юn�߂Ă���A���̂��߂̕��ː��Z���T�[�V�X�e���̊J�����K�v�Ƃ���Ă���B�����̃Z���T�[�M����g�ݍ��킹�ē��ߑ���������͋t���ƌ����Ă���A�v����̊�{���ł�����A���̃e�[�}�݂̂�2�`3���̍��ۉ�c���J�Â���Ă�����ł���B���̖��͂ނ��됔�w�̖��ł���A�ޗ��Ƃ͑S���W���Ȃ����삩�Ǝv�����@���ł���܂��傤��?

�@���̂悤�Ȗ�ŕ��ː��v���w�����̃X�|���T�[�����q�̓G�l���M�[���삩���Õ���Ɉڍs���Ă��邪�A����͍ŋ߂̈�H�A�g�̓����A���̍H�w�̐V�W�J�Ȃǂɂ���ĉ����������B���ۂɁA���̂悤�ȑ̓�3�����v���ւ̉��p�́A��×p��Interventional

Radiology�iIVR�j�̕������ƈ�v���Ă���A����v�X�i��ł������̂ƍl������B

�@���̕��ː��v���̌�����̃X�|���T�[���猴�q�͂���ނ��n�߂����Ƃ��番����悤�ɁA���q�͕���̃G�l���M�[���ɑ��A�Љ�I�����͐��Ɍ��������̂�����B����͂��ׂẲȊw�Z�p����ɋ��ʂ����肩������Ȃ����A���̒��ł����Ɍ��q�͂ɑ�����͌������Љ�I���ƂȂ��Ă���B���̂悤�Ȗ��ɑ��A�Z�p���Ƃ��Ăǂ̂悤�ɑΏ����ׂ����͗]�芵��Ă��Ȃ��Ƃ���ł��邪�A�������悭���^�x�[�X�ł��ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��ł��낤�Ǝv����B���̖ʂł͍ޗ������������悤�ȂƂ��낪����̂�������Ȃ����A�܂��͂��̕���̌��������C�悭�s���Ă��邱�Ƃ���ł��낤�Ǝv���Ă���B

�@�����A���q�͕���ɂ��ẮA��w����w�Ȃ������n�߂Ă���A���[�J�[�̕��ɂ��Ă����q�͔��d�������Ƃ����d���̌_�@�������Ă���A����ɑΉ����Č��q�͋Z�p�҂��g�U���n�߂Ă���Ƃ���������B���q�͕���̐l�ނ��琬����Ȃ��Ƃ������Ƃ͑�w���A���[�J�[�ɂ����Ă���ǓI�ɂ͂��̕����������Ă���A�����̌��q�͔��d���̈ێ��ɂ���̐S�z���N����������̂ł���B�����Ƃ��A�A�����J�ł�����25�N���A���q�F�̐V�K�������Ȃ��Ă��̈ێ��݂̂̎d���ł��������A���S�ɂ���Ă���̂ŐS�z�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂�������Ȃ��B

�@�w�⎩�g��21���I�ɂȂ��ĐV�����X�^�C���ɕς�����悤�ł���B��w�ɂ���ƁA���ʂ̑�w�@�l���̋y�ڂ��e�����܂����ɍl�����邪�A21���I��COE�ɂȂ�ׂ��Ƃ������I������̊m�ۂ����Ƃ��V���������ł���Ă����K�v���Ă���B�̂̌ÓT�I���@�_�ł͒ʂ��Ȃ��Ƃ��낪����Ƃ�����ۂł���B����͌������e�ɂ��e����^����ł��낤���A������ɂ���]�܂��������ł��邱�Ƃ����҂������ƍl���Ă��鎟��ł���B

���������Љ�

�Y�ƋZ�p�����������@�����֓d�q�Z�p�����Z���^�[(CERC)

�Ɨ��s���@�l�Y�ƋZ�p���������������֓d�q�Z�p�����Z���^�[�E�������Z���^�[���@���n���i

�P�D�͂��߂�

�@�����֓d�q�Z�p�����Z���^�[�iCorrelated Electron Research Center: CERC�j�́A2001�N4���ɓƗ��s���@�l�Y�ƋZ�p�����������̌����Z���^�[�̈�Ƃ��Ĕ��������BCERC�́A�ߔN�}���ɐi�W�����鋭���֓d�q�����̊T�O�Ɋ�Â��āA�����̃G���N�g���j�N�X�̉����ł͓��B�ł��Ȃ��悤�ȁA�v�V�I�ȗʎq���ʃf�o�C�X�E�ʎq�ޗ��̑n����ړI�Ƃ��Ă���B�����֓d�q�Ƃ́A�����̓d�q�����݂��ɋ����e�����y�ڂ��Ȃ���A���݂���������Ă���B���̂Ƃ��A�d�q�̏W�c�́A���傤�Ǖ��q�W�c���ő̂�t�̂�t���̌`�Ԃ��Ƃ�悤�ɁA�ʎq�ő�-�t��-�t���̊Ԃ��A���C�I�A�d�C�I�A���w�I�Ȑ�����傫���ς��Ȃ���A���ϑԂ��s���B�܂��A�����d�q�W�c�̑��́A�s�R�b�i10��12�敪��1�b�j�ȓ��̒������̐�ւ����\�ƂȂ�B�O�����珬���Ȏh������͂Ƃ��āA���I�ȓd�q���ω�������o�͂Ƃ��錻�ۂ�d�q�Z�p�Ƃ��Ĕ��W�����悤�Ƃ���̂��A�����֓d�q�Z�p�̊�{�I�ȗ��O�ł���B

�@CERC�ł́A�\�q�D�I�Z���^�[���̂��ƁA���L��6�����`�[���ɂ��ٖ��Ȍ������͂��R�q�[�����g�ȑ̐��Ō�����i�߂Ă���B�ȉ��ɁA�����ۑ�ƃg�s�b�N�X�̊T�v���Љ��B

�Q�D�����ۑ�ƃg�s�b�N�X

������֑�����`�[���i�`�[�����F�k�@�_��)

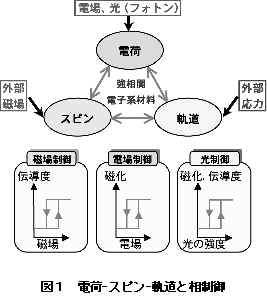

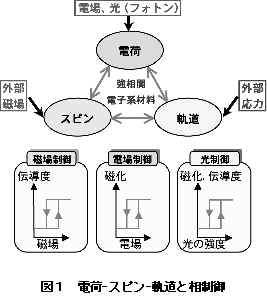

�@�����֓d�q�̃X�s��-�d��-�O���̊e���R�x�����p���āA�@�\�I�ɋ�������d�q���̊Ԃ̗ՊE��Ԃ����A���̐����@���J������i�}1�j�B���ɋ�����-���������A�����i���`��)-�≏�́A����-�C�I�����ȂǁA�`���E���C�E�������̌��I�]�������]�ڕ����E�ޗ��i�J�ڋ����_�����E�J���R�Q�������A�L�@�Γd�q�n�����j�̊J�����s���B������p���āA�d��E����E���Ȃǂɂ�鍂�������͕q���ȑ�����Z�p���J��B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@���d�ՊE�_�Ƃ��Ă̒����厥�C��R���ʁiCMR)

�A�@��d����y���u�X�J�C�g�_�����ɂ�����V�K�n�[�t���^���ޗ�

�B�@����-�C�I�����]�ڌn�̓d���U�N�≏��-�����]��

�C�@�O�����ˌ���p���������\����͑��u�̍\�z

�D�@����-�C�I�������]�ڂ𗘗p�����ʎq���U�d�̂̊J��

������֕����`�[���i�`�[�����F���؉p�T)

�@�G�L�]�`�b�N���`���E���C�`���ȂNj��d�q���ւ̐��ݏo���V��ȕ����E�d�q�@�\���J�邱�Ƃ���ȖړI�Ƃ��Ċ������s���Ă���B���̒��ƂȂ�A�v���[�`�́A�ʎq�ՊE���̑n���A�d�E���ʃg�����W�X�^�iFET�j�P�~�X�g���[�ł���B��̓I�ȉۑ�����L�ɋ�����B(1)�u�ʎq�ՊE���v�̑n���Ɗm�F�ɂ͍������ł̕����T�����d�v�ƂȂ�B���̂��߂̋Ɍ������]������n�����A���E�ł��L���̒������E�ɒቷ������������B�Z���^�[�̌ւ錋�����{�ō쐻���錋���Q���Ɍ������ɒu���A�ʎq�ՊE���Ŕ�������V����������T������B(2)�����֓d�q�n�̃o���N�P�����Ɣ����A���̕\�ʉ��H�ɂ���āA�d�E���ʃg�����W�X�^�iFET�j���\�z���A�d�E�U�N���b�g�]�ځi�≏��-�����]�ځj�A���`���A�������Ȃǂ̕�����T������B���b�gFET���x�[�X�ɂ����A�����֔����̂̃f�o�C�X�������\�z����B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@�������̑n���Ɨʎq�ՊE������

�A�@�d�E���ʃg�����W�X�^�iFET�j�P�~�X�g���[

�B�@�ʎq�����̂̕s��������

������փt�H�g�j�N�X�`�[���i�`�[�����F���{�@��)

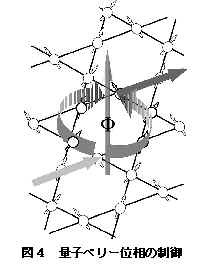

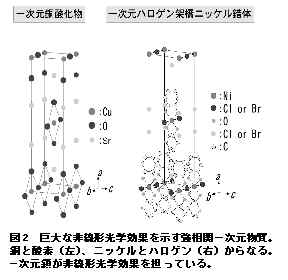

�@�{�`�[���̖ڕW�́A��������֓d�q�n�ɂ����āA�V�K�t�H�g�j�N�X�@�\�̒T�����s�����Ƃł���B��̓I�ɂ́A(1)�����n�ɂ����鐸���X�y�N�g���X�R�s�[�F�g�������䂵���P�����i�J�ڋ����_�����A�J���R�Q�������A�L�@�d�ړ����́j����ю_�����G�s�^�L�V���������ɂ����āA���̓d�q�\������ё��]�ڂɔ����d�q��ԕω����A�l�X�ȕ����I��@�i�������ˁE�z�������A�������}�������A���C���w�����A���ԊO�����A�����������A���j��p���ĉ𖾂���B(2)���ɂ�钴���������ϊ��F��L�����n�����ɂ����āA���Z�p���X���[�U�[�����Ǝ˂��邱�Ƃɂ��d�ׁA�X�s���A�O�������𐧌䂵�A�������i�e���w���c�ȏ�j�̕����ϊ�����������B(3)���ɂ�钴�������X�C�b�`���O�F�e�탂�b�g�≏�̂ɂ����鋐�����`���w�����ƌ���N��Ԃ̒������ɘa�̓d�q�_�I�@�\�𖾂炩�ɂ��A������p���Č��ɂ�钴�������X�C�b�`���O����������i�}2�j�B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@�y���u�X�J�C�g�^�}���K���_�����ɂ�����d�ׁE�O������̌�����

�A�@�ꎟ�����b�g�≏�̂ɂ����钴�������U�N�≏��-�����]��

�B�@�d�ړ����̂ɂ����钆��-�C�I�����]�ڂ̉��ԊO����

�C�@�d�ړ����̂ɂ�������U�N�C�I����-�����]�ڂ̒������_�C�i�~�N�X

������֒��\���`�[���i�`�[�����F����i)

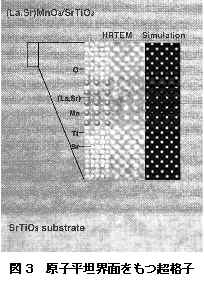

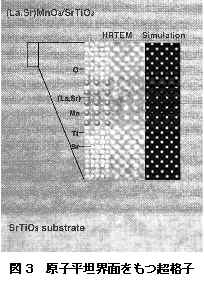

�@�y���u�X�J�C�g���͂��߂Ƃ����X�̑J�ڋ����_�����̊��S�G�s�^�L�V�[�������������A�l�H�i�q�E���i�q�E�ڍ��\���ɂ��V�����E�V�@�\�̑n�����s���i�}3�j�B��̓I�ɂ́A(1)�X�s�����R�x��d�q�O�����R�x�����\����g�ށA�X�s�����i�q��O�����i�q�̋@�\�f�q�ւ̉��p�A����т����p�����f�o�C�X�����̒Nj��B(2)�G�s�^�L�V�[�ɂ��s���蕨���̔����P�������ƃG�s�^�L�V�����c�ɂ��d�q�O����Ԑ���ƖړI�d�q���C�����̔����B(3)�����ڍ��f�o�C�X�̍\�z�Ɛڍ��E�ʂɂ�����������ݍ�p��E�ʓd�q�ړ��Ȃǂ̊�{�����E�����̉𖾁A�Ȃǂ���������B�����̌������������֊E�ʊw���̍\�z���s���ƂƂ��ɁA�����֓d�q�n�̒��\���ɂ�����E�ʁE�ڍ��ʂł̐V���C�d�q�@�\�̒T���ɓW�J����B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@La2-xSrxNiO4�̋���-�≏�̓]��

�A�@�d�q�h�[�v���`����La2-xCexCuO4�̓d�q���}

�B�@SrFeO3�̒P��������

�C�@La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3�ڍ��ɂ����鎺���g���l�����C��R

�D�@CaMnO3/CaRuO3���i�q�ɂ�����E�ʋ������̔���

�E�@�����N�T�[�������̂ɂ�������U�N����

������փf�o�C�X�`�[���i�`�[�����F���n���i)

�@�y���u�X�J�C�g�_������L�@���Ȃǂ̋����֓d�q�ޗ���p�����f�o�C�X�̍쐻�v���Z�X��V�K�ɍ\�z�J������ƂƂ��ɁA�����֓d�q�f�o�C�X�w���Ɋ�Â��f�o�C�X���^�̍\�z�A�܂��A���샂�f���Ɋ�Â��f�o�C�X�@�\�̌����s�����Ƃ�ړI�ɂ��Ă���B��̓I�ɂ́A�ėp���̍����W���v���Z�X�Z�p�i�����փw�e�������쐻�Z�p�A3�~�N�����f�q���@���x���̃t�H�g���\�O���t�B�Z�p�A�G�b�`���O�����̏��Ȃ������H�Z�p�A�w�Ԑ≏���쐻�Z�p�A�z���w�쐻�Z�p�̊J���j�̊m����i�߂�ƂƂ��ɁA�Ő�[�Z�p����g�����A�h�o���X�g�v���Z�X�Z�p�Ƃ��ăT�u�~�N�����f�q���@�̓d�q�r�[���`��Z�p�̊J����i�߂Ă���B����ɁA�����̃f�o�C�X�v���Z�X�v�f�Z�p��p���A�����փg���l���f�o�C�X�A������FET�f�o�C�X�A�����փ��]�X�R�s�b�N�f�o�C�X�Ȃǂ��^�[�Q�b�g�Ƃ��āA���̃v���Z�X�Z�p�̌����Ƒf�q�̎����i�߂Ă���B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@La1-xSrxMnO3�iLSMO�j�X�s���g���l���ڍ��̍쐻

�A�@YBa2Cu3O7-x�ϑw�^�W���Z�t�\���ڍ��̊E�ʉ����o���A�`��

�B�@YBa2Cu3O7-x�r�A�\���̍��x��

�C�@�d�q�r�[�����\�O���t�B�ɂ��T�u�~�N�����\���̍쐻

������֗��_�`�[���i�`�[�����F�i�����l)

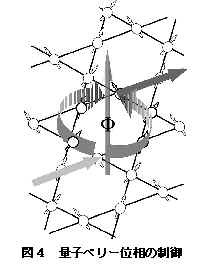

�@�����֓d�q�n�̊�b���_�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA�V���������Ɋ�Â��`�����A���w�I�A���C�I�@�\���������邽�߂̊w�����m�����A�����ɓK�ȕ����n�̒�Ă��s���B��̓I�ɂ́A(1)�ʎq�ʑ��������z�[�����ʁA�t�@���f�[���ʁA���C�J�C�������w���ʂȂǂ����グ�A�i�q�\���Ⓑ�������C�\���𗝘_�I�ɐv�ł���悤�ɂ���i�}4�j�B(2)�\�����]�ځA���`���A���C�����Ȃǂ̑��d�ՊE�_�ߖT�̋��剞���̒�ʓI���_���\�z���A�O��ɂ������鉞����v�ł���悤�ɂ���B(3)����`���w�̎����S���Ɗ��҂���鋭���֓d�q�n�d�ړ���N�q�̃X�y�N�g���̗��_���\�z����B�ʎq�����e�J�����@���J�����A���ȑ�����Ԃ�A�[�o�b�N���A�ړ��x�Ȃǂ��v�Z����B

�@�g�s�b�N�X���ȉ��ɋ�����B

�@�@�����֓d�q�n�ɂ�����ʎq�ʑ��ƃz�[������

�A�@�|�[�������̗ʎq�����e�J�����V�~�����[�V����

�B�@�L�@���̂ɂ�����d�ג���

�C�@�}�O�l�^�C�g�ɂ���������≏�̓]��

�D�@�h�[�v��ɂ����鍂�����`���̗̂A������

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�⍇��F

�Ɨ��s���@�l�Y�ƋZ�p���������������֓d�q�Z�p�����Z���^�[�@�@�ԕ䔎�i

��305-8562 ���Ύs��1-1-1 ���Β�����4�@

Tel: 0298-61-2500, URL: http://unit.aist.go.jp/cerc/�@

E-mail: h-akoh��aist.go.jp |

���g�s�b�N�X

MgB2�����ƃW���Z�t�\���ڍ�

�ʐM�����������@����[�����Z���^�[�@���@��

�@1.�@�͂��߂�

�@���N1���ɐR�w�@��w�H�������̃O���[�v�ɂ�蔭�����ꂽ�V�������`���������퉻�}�O�l�V�E���iMgB2�j�́A�����A�������n���`���̂Ƃ��čł��������`���]�ډ��x�������Ă��邱�ƁA�܂���`����R���i���ʃ��j�⎥��N�����i100nm���x�j���������A�R�q�[�����X���i��nm�j����r�I�������Ƃ���A���`�������̌�������݂̂Ȃ炸���ނ�G���N�g���j�N�X�̉��p����ɂ����Ă��傫�ȊS�Ɗ��҂����Ă���B�����ł́AMgB2�̒��`���G���N�g���j�N�X���p�̐��ۂ�����L�[�e�N�m���W�[�̈�ł��锖���E�ڍ��Z�p�̌����J���̌���Ɖ�X�̍ŋ߂̌������ʂ��Љ��B

�@2.�@��������

�@MgB2�̔����ȗ��A�����̌����O���[�v�͔����E�ڍ��쐻�̌����Ɏ��g��ł������AMg��B�̗Z�_�iMg:

650���AB: 2550���j���傫���قȂ邱�ƂƁAMg�����Ɏ_�����₷�����Ƃ���A�����A�������n���`���̂悤�Ȕ����̒ቷ�����͍���ł���B�܂��AMg�Ɣ�������K�X���܂��������Ă��Ȃ����߁A�]���̋����A���������`���f�o�C�X�쐻�v���Z�X�ɗǂ��p����ꂽ�������C�I���G�b�`���O�iRIE�j��MgB2�ڍ��̍쐻�v���Z�X�ɓ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������āAMgB2�͏]���̋����A�������n���`���ޗ��ł���Ȃ���A�قȂ锖���A�f�o�C�X�쐻�Z�p���K�v�Ƃ���Ă���B

�@���݂܂ł�MgB2�����쐻�̕��@�̎嗬�́A�����A�j�[����p����������two-step�@�ł���B���̕��@�ł́A�܂�������Mg-B�A���邢��B���������[�U�[������d�q�r�[�������Ȃǂ̕��@�Ő������āAMg���͋C���ō����i���S���`1000���j�A�j�[�����s���Ă���B���̂悤�ȕ��@�ɂ��39K��Tc��L���錋�����̗ǂ�MgB2�����������Ă��邪�A���S�����鍂���A�j�[���v���Z�X�͐ڍ���f�o�C�X�J���ɕK�v�Ȑϑw�����̍쐻�ɑ傫�ȍ���������炵�Ă���B�܂��A�O�q����RIE�̖����܂߂āAMgB2������p�����W���Z�t�\���ڍ��̌����ɂ����ẮA�_�ڐG�^��u���[�N�W�����N�V�����Ȃǂ̐ϑw������K�v�Ƃ��Ȃ����̂�������Ă��Ȃ��B���������āA�_�����������`���Ɠ��l��MgB2�ϑw�����ƃg���l���ڍ��̎����́AMgB2�̒��`���G���N�g���j�N�X���p�̉^�������E���Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

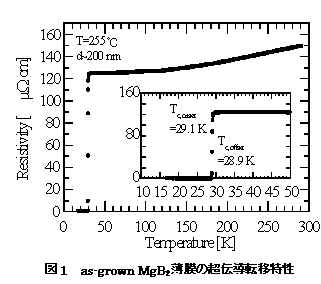

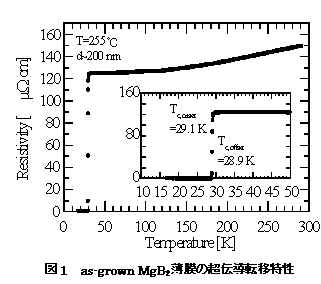

�@��X�́A�ŋ߁A�]���̃X�p�b�^�����O���@��p���ĒႢ����x�i��300���j�ɂ�����MgB2������as-grown�����ɐ�������1)�B�܂��A���݂̒��`���G���N�g���j�N�X�̎���ł���Nb�g���l���ڍ��Ɠ���3�w�������E���H�v���Z�X��p����MgB2�g���l���ڍ��̍쐻�����݁AMgB2��p�����g���l���ڍ��ɂ����ď��߂ėǍD�ȃW���Z�t�\���g���l�����O�Ə����q�g���l�����O�������ϑ�����2)�B

�@3.�@MgB2����

�@MgB2�����̍쐻�̓J���[�Z���^���������X�p�b�^���u�ɂ���čs��ꂽ�B��̓T�t�@�C�A�iR�ʁAA�ʁAC�ʁj�ŁA����x�̓g���l���ڍ��̍쐻��O���ɒu����200���`300���͈͓��ɐݒ肳��A�������͂�[�g�Ȃǂ̐��������ɕ����čœK�����s�����B�����̑g����́AMg�iDC�X�p�b�^�j��B�iRF�X�p�b�^�j�̕��d�d�͂�Ɨ��ɃR���g���[�����邱�Ƃɂ���Đ��䂳��Ă���B

�@�}1�̓T�t�@�C�AC�ʁi0001�j��ɍ쐻����as-grown MgB2�����̒��`���]�ړ����������Ă���B����x��255���ł���B���`���]�ډ��xTc��29K�ł܂���Ⴂ���A��Tc���͂�0.3K���x�Ŕ��ɃV���[�v�Ȓ��`���]�ړ����������Ă���B��ˑ����ɂ��Ē��ׂ����ʁA�T�t�@�C�AC�ʂ�A�ʂ̊��p�����ꍇ�AMgB2��c���������ɔz�����Đ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�g����͔g�����U�^X�������v�iWDS�j�̌��ʂɂ��A����Tc�i��������x�ō쐻���������j�������������͂��ׂ�Mg�s���ł������B����͍�������x�ł�Mg�̍ď����ɂ����̂Ǝv����B�������͂����x�Ȃǂ̐����������œK�����邱�Ƃɂ���āA�@���Ɋ����Mg�̍ď�����h�����Ƃ͔����̍��i�����̃|�C���g�ł��邱�Ƃ��l������B

�@���݁A�������@�̉��Njy�ѐ��������̍œK���Ȃǂ��s���A�����̍��i������}���Ă��邪�A�X�p�b�^�@��MgB2������as-grown�����ɐ��������͖̂{���������߂Ăł���BTc�͂܂��o���N��A�j�[���������Ⴂ���A300���ȉ��̒Ⴂ����x�Ő����������ƂƁA�����̕\�ʂ����ɕ��R�ł��邱�ƁiSEM�̊ϑ����ʂɂ��j�́A�ϑw������g���l���ڍ��Ȃǂ̎����ɑ傫�����҂����B

�@4.�@MgB2�g���l���ڍ�

�@MgB2�g���l���ڍ��̎����́A�G���N�g���j�N�X���p��ɂ߂ďd�v�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��A���`���G�l���M�[�M���b�v�Ȃǂ̊�b�����̕]���ɂ��𗧂��̂ł���B��X�͏�L��as-grown

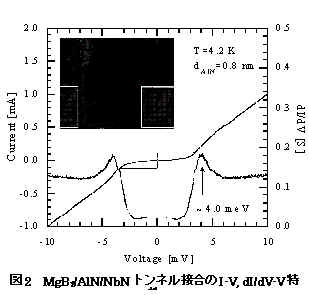

MgB2������p���ăg���l���ڍ��̍쐻�����݂��B�g���l���o���A�͒����A���~�j�E���iAlN)�A�㕔�d�ɂ�RIE�̐����ł܂������j�I�u�iNbN�j��p�����B�쐻�v���Z�X�́A����Nb�ƑS������3�w���iMgB2/AlN/NbN�j��^�������A�t�H�g���\�O���t�B��RIE�AECR�G�b�`���O�A���t�g�I�t�Ȃǂ�p����3)�B

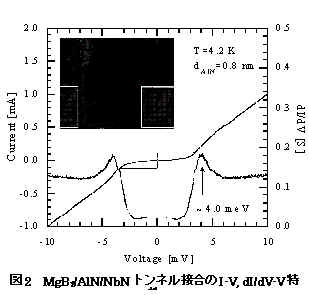

�@�}2�͍쐻����MgB2/AlN/NbN�g���l���ڍ���I-V������dI/dV-V�����̈��ł���B��̓T�t�@�C�A�i0001�j�ŁA�ڍ��T�C�Y��20��m�~20��m�ł���B�d�����[����4mV�̂Ƃ���Ŗ��ĂȒ��`���d���Ə����q�g���l�����O�d�����ϑ�����Ă���B

�@�ՊE�d���̊O������ˑ����ƃM���b�v�d���̉��x�ˑ����ׂ����ʁA���z�I�ȃt�����z�[�t�@�[�p�^�[����BCS�I�M���b�v�d�����x�ˑ����������Ă���2)�A�ǍD�ȃW���Z�t�\���Ə����q�g���l�����O�����������Ă���B�M���b�v�d���ɂ��āA�P��M���b�v����M���b�v���Ȃǂ̋c�_�͑����Ă��邪�A��X�̃g���l���ڍ��ł́A����MgB2������c���z�����Ă��邱�ƂƁA�����_�ň�̃M���b�v�����ϑ�����ĂȂ����Ƃ͋����[�����ʂł��낤�B

�@5.�@����̓W�J

�@MgB2�́A���݂̒��`���G���N�g���j�N�X�ޗ��̎��Nb�Ə��������҂���Ă���_�����������`���ޗ��̒��ԂɈʒu���Ă���ANb�̃M���b�v���g���̌��E�ƍ������`�������ʂ��Ă���ϑw���A�W�ω��̕ǂ����z������|�e���V������L���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������Ȃ���A�G���N�g���j�N�X���p�Ɍ�����������f�o�C�X�J���ɂ����āA�O�q�����Z�_�̈Ⴂ��RIE�Ȃǂ̃v���Z�X��̉ۑ�ƁA�M���b�v�\����ٕ����Ȃǂ̍ޗ��̖{���I�Ȗ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����AMgB2�����A�f�o�C�X�E��H�쐻�Z�p�̌����J���̐i�W�́A�G���N�g���j�N�X���p�̌������邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�ޗ��̕����𖾂ɂ���^��������̂Ɗ��҂���Ă���B

�Q�l����

�m1�n A. Saito, A. Kawakami, H. Shimakage and Z. Wang, �gAs-Grown Deposition of

Superconducting MgB2 Thin Films by Multiple-Target Sputtering System,�h Jpn. J. Appl.

Phys., vol.41, Part 2, no.2A, pp.L127-L129, Feb.2002.

�m2�n A. Saito, A. Kawakami, H. Shimakage, H. Terai and Z. Wang, �gJosephson tunneling

properties in MgB2/AlN/NbN tunnel junctions,�h submitted to Appl. Phys. Lett., 2002.

�m3�n ꎓ��@��, ���@��, ���e�@��, ���@�@��, �gMgB2������as-grown������Josephson�ڍ��̍쐻�h

�d�q���ʐM�w��M�w�Z��, Vol.102, No.10, pp.7-12, 2002.

�@ �@�@�@

�@�@�@

�A����F

�ʐM��������������[�����Z���^�[

���`���G���N�g���j�N�X�O���[�v���[�_�[�@���@��

��651-2492�@�_�ˎs����≪���≪588-2

Tel: 078-969-2190, Fax: 078-969-2199

E-mail: wang��crl.go.jp |

�@

�E���ē�

��Transactions

of the Materials Research Society of Japan

��Trans. of MRS-J, vol.26, No.4, December, 2001�iA4���E275�y�[�W�j����������܂����B

�@�{���ɂ́A��ʘ_��1��A�y��2000�N12���J�Â��ꂽ���{MRS�w�p�V���|�W�E���̃v���V�[�f�B���O�X�A�Z�b�V����G�u�N���X�^�[�̌Ǘ��n�ƋÏk�n�v�i����@���A�����@���A�����r�F�A��삩����ҏW�j23��A�Z�b�V����N�u�}�e���A���Y�t�����e�B�A�v�i��ԗ��j�A�ɌF�טY�A����[��Y�A�����T�ҏW�j44��A���v68��̘_�����f�ڂ���Ă��܂��B

�@Trans. of MRS-J, vol.26��No.1�`4�ŏ�L�V���|�W�E���̃v���V�[�f�B���O�X����Ƃ��Čf�ژ_����328���A�{��1358�y�[�W�ɒB���܂����B

��Transactions

of the Materials Research Society of Japan

��Trans. of MRS-J, vol.27, No.1, March, 2002�iA4���E294�y�[�W�j����������܂����B

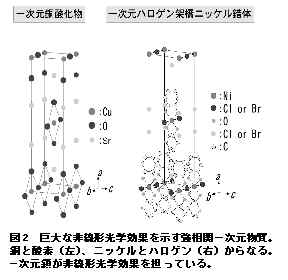

�@�{���ɂ́A��ʘ_��3��A�y��2001�N12��20�`21���ɊJ�Â��ꂽ���{MRS�w�p�V���|�W�E���̃v���V�[�f�B���O�X�A�Z�b�V����A�u���t������̑�������𗘗p�����V�ޗ��n���v�i�k�V�G��A�Ί_�����A�ځ@�`�Y�A�ɃP�蕶�a�ҏW�j32��A�Z�b�V����C�u�N���X�^�[����Ƃ���V�K�����n�̑n���Ƌ@�\�𖾁v�i���R�����A�ϒB�ƁA���ԐM�v�A���V�O�ҏW�j14��A�Z�b�V����F�u�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��v�i�a�c�q�u�A��H�ϕҏW�j19��A���v68��̘_�����f�ڂ���Ă��܂��B

��Trans. of MRS-J, vol.27, No.2, June, 2002�iA4���E184�y�[�W�j����������܂����B

�@�{���ɂ́A�O���Ɉ�������2001�N12���V���|�W�E���̃v���V�[�f�B���O�X�A�Z�b�V����E�u�����q�W���̂̑g�D�`���_�C�i�~�N�X�v�i�����z���Y�A�ߓc����A�c���p�F�A�_�J�G���A���j���ҏW�j10��A�Z�b�V����G�u�N�����W�F�j�b�N�ޗ��v�i�R�����j�A���菮��A�쑽�����Ύ��A���є͋v�A�i�䏇��A�n���ǁA�g�엲�q�ҏW�j12��A�Z�b�V����I�u��炵��L�ɂ���ޗ��\���E��ÁE�����\�v�i�䉜�_��A�쑽�p�q�A���R�����A�R�{�ߕv�A��Ï[�A�㓡���j�ҏW�j22��A���v44��̘_�����f�ڂ���Ă��܂��B

����14����{MRS�w�p�V���|�W�E���@�\�\21���I��n���i�I�������I�ޗ������\�\

�J���F2002�N12��20��(��)�`21��(�y)

��@���F�����H�Ƒ�w�剪�R�L�����p�X�i�����s�ڍ���剪�R2-12-1)

�A �� ��F�ɌF�טY(�_�ސ�H�ȑ�ATel:046-291-3102;Fax:046-242-8760;

E-mail:ikuma��chem.kanagawa-it.ac.jp

�Z�b�V�����e�[�}����у`�F�A�i����\�A���A����)

Session A: ���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\ �X

�`�F�A�F������v�ےB��(����Aokubo��chemsys.t.u-tokyo.ac.jp)�A�������j(����j�A�ց@���L(���H��j�A����J�p�K(�R�`��H�j�A�؉�����(���H��)

Session B: �X�}�[�g�}�e���A���E�X�g���N�`���[

�`�F�A�F���{��C��(�}�g��j�A���V�J�I�Y(���ދ@�\�ASHINYA. Norio��nims.go.jp)�A���c�W�Y(����j�A����@��(��t��j�A�H�@�i�Y(�Y����)

Session C: ����ɂ��\���A�g�D�A�@�\����

�`�F�A�F���|���m�s(���j�A����ˏG�K(���ދ@�\�AOHTSUKA.Hideyuki��nims.go.jp)�A�p�ڗm�O(�Y����)

Session D: �i�m���[�^�[�X�P�[���R�q�[�����g��N�n

�`�F�A�F��������@��(���ދ@�\�ANEJO.Hitoshi��nims.go.jp)�A �k���a�v(ICU)�A��Ì���(���H��j�A�x�@�T�a(�R����j�A�吼���B(�R����)

Session E: �L�@�������̍쐻�ƕ]��

�`�F�A�F�R�{�@��(����j�A���{�r��(�Y�����j�A�r��h��(�Y�����j�A

�O�Y�N�O(�ˈ����l��j�A�{��@��(�ˈ����l��j�A�������@���v(�ˈ����l��Asugi��cc.toin.ac.jp)

Session F: �\�t�g�n�t�v���Z�X�𗘗p�����ޗ��n��

�`�F�A�F�������c�@��(���H��Akokada��ceram.titech.ac.jp)�A�_�Ԑ^�l(���H��j�A�������Y(���k��j�A�����@��(����)

Session G: ��炵��L���ɂ���ޗ��\���E��ÁE�����\

�`�F�A�F�䉜�^��(�R����Aioku��po.cc.yamaguchi-u.ac.jp)�A��Á@�[(�R����j�A���X�G��(�R����j�A�哇����(�R����j�A�c����G(�R����)

Session H: ����i�m�\���̂̃f�U�C���Ɠ���

�`�F�A�F�������M�v(���H��j�A������(�}�g��j�A�o�����l(�_�ˑ�j�A�X�����Y(���j�A�ۓc�p�m(�_�ˑ�Ayasuda��mech.kobe-u.ac.jp)

Session I: �A���n�ޗ��̍ŋ߂̐i��

�`�F�A�F����ː��v(�ʼnY�H��j�A���`�@�[�S(��t�\�J�Z��Ahata��chiba-pc.ac.jp)�A����a�F(�E�J������j�A�{�c�q�a(�\�J��j�A���J����(�}���Z�p�m�������j�A�O�؉듹(�P�H�H��j

Session J: �R���d�r�ޗ�

�`�F�A�F�����{�ԁ@�i(�Y�����Aihomma��aist.go.jp)�A��

Session K: �h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ�

�`�F�A�F�����a�c�q�u(���H��Aswada��ceram.titech.ac.jp)�A��H�@��(���H��j�A�M�E�@�_(���H��j�A��c�@�^(���H��j�A�Έ�[��(�h�q��)

Session L:

���E�̈�Ƃ��ẴQ���̉Ȋw�ƍH�w�\����̉Ȋw�����[�E���Ȋw�܂Ł\

�`�F�A�F�������@��L(���j�Aharatap��mbox.nc.kyushu-u.ac.jp)�A������F(��t��j�A���c���V(���j�A�����M�j(���_�w����j�A�������D(���s��)

Session M: �X�p�b�^�@�ɂ�锖���쐻�Z�p

�`�F�A�F�����@�z��(�����H�|��j�A���Έ�@��(�F�s�{��Aishiik��cc.utsunomiya-u.ac.jp)�A��

Session N: �C�I���H�w�𗘗p�����v�V�I�ޗ�

�`�F�A�F�r�R���(�Y�����j�A�ΐ쏇�O(����j�A���ݖ{����(���ދ@�\�AKISHIMOTO.Naoki��nims.go.jp)�A��؉Ï�(���P���j�A

������@��(�����Z�ȑ�)

Session O: �}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�i�|�X�^�[)

�`�F�A�F������ԗ��j(�����_�H��Anoma��cc.tuat.ac.jp)

��International Conference on Advanced Materials IUMRS-ICAM 2003

�J���F2003�N10��8�`13��

���F�p�V�t�B�R���l�i���l�s�݂ȂƂ݂炢�j

��ÁF���{MRS�AIUMRS�iInternational Union of Materials Research Societies)

�V���|�W�E���e�[�}�i�A���`�F�A�j

Category A: NanotechnologyandNanoscaleMaterialsProcessing

A-1�@�i�m�\���̐����i���ދ@�\�j�����M�s; A-2�@�i�m�\�����䍂���q�ޗ��i���L�@��b���j�����~;

A-3�@�R���r�i�g���A���i���H��j���J��N��; A-4�@�\�ʃi�m�A�Z���u���i����j���䎡;

A-5�@�i�m�R�[�e�B���O�iJFCC�j�����G��; A-6�@�����v���[�u�i�m�e�N�m���W�[�i�}�g��j�d��G��;

A-7�@�i�m�R�C���i��j��������; A-8�@�i�m�Y�f�y�ъ֘A�\���i�i�m�Y�f���j���V�f��;

A-9�@�i�m�l�b�g���[�L���O�ƍ��ۋ��́i���ދ@�\�j�ݖ{����

Category B: Electronic and Photonic Materials and Devices

B-1�@������; B-2�@�_�\���L�@�i�m�ޗ���NICE���炭��f�o�C�X�i�P�H�H��j����c����;

B-3�@��[�t�����ޗ��i���j�e�r�T�k; B-4�@�i�m�t�H�g�j�N�X�ޗ��i���H��j�\�c�q��;

B-5�@�L�@�����q�̓��d�����i�}�g��j�Ԗؘa�v; B-6�@�U���́E���U�d�̂̕����Ɖ��p�i���H��j�ߌ��h��;

B-7�@���`����i�ޗ��E�v���Z�X�i����j�R�{��; B-8�@�_���������̍����ƕ����́i�O�d��j��������;

B-9�@��i�����ޗ��i���H��j�������I

Category C: Advanced Materials for Environment and Society

C-1�@�G�R�}�e���A���i���ދ@�\�j���c�K��; C-2�@�\�t�g�n�t�v���Z�X�i�_�ސ�H�ȑ�j�ɌF�טY;

C-3�@�A�����ޗ��̍ŋ߂̐i���i�E�\�J��j�`���a�F; C-4�@��炵��L�ɂ���ޗ��|���E��ÁE�����i�R����j�䉜�^��;

C-5�@Bioinspired Materials and Systems�i��������j����; C-6�@���G�}�i����j���{�a�m;

C-7�@������������^�G�l���M�[�V�X�e���̂��߂̐擱�I�M�d�ϊ��ޗ��i���j���ϑ�;

C-8�@�������́i��ʑ�j�O�

Category D Modeling, Fabrication and Processing of Advanced Materials with Novel Performance

D-1�@�i�m���f�B�J���}�e���A���i���ދ@�\�j���я��r; D-2�@���ȑg�D���ޗ��i����j�֗��L;

D-3�@�������ޗ��i����j�����^��; D-4�@�����ꐧ��ɂ��V�����ޗ��v���Z�b�V���O�i���ދ@�\�j�Ί_����;

D-5�@�o���N�����K���X�i�V���S�j�����@�s; D-6�@���@�\�\���p�����ޗ��i������j��������;

D-7�@�Z���~�b�N�X�\���ޗ��i���H��j�����z���Y; D-8�@�ޗ������Ƌ@�\�̂��߂̃v���Z�b�V���O�Ɋւ����2�ۉ�c�i�h�q��j�n���F�v;

D-9�@�X�}�[�g�}�e���A���i�}�g��j�{��C��; D-10�@�}���`�X�P�[���ޗ��V�~�����[�V�����i���R��j�ߓc����;

D-11�@��i�ޗ��̃��f�����O�i�Y�����j�r���i���v

�₢���킹��: IUMRS-ICAM2003�����ǁi�S���@�g���jTel/Fax: 045-339-4305,

E-mail: icam2003��ynu.ac.jp

�����{MRS���^�̌����

���u����F���J�m�P�~�J���ʼn����o����\�����ڂ����Â��ĐV�����Z�p�A2002�N8��8���A����c��w���H�w���i��v�ۃL�����p�X�j62W���فA��ÁF���w�H�w��֓��x���ATel:

03-3943-3527, Fax: 03-3943-3530, E-mail: scej-kt��red.an.egg.or.jp

����50�I���W�[���_��A2002�N10��9�`11���A�����O�����h�z�e���i�����s�j�A��ÁF���{���I���W�[�w��E���{�o�C�I���I���W�[�w��A�₢���킹��F���{���I���W�[�w��_��W�ATel:

075-315-8687, Fax: 075-315-8688, E-mail: byr06213��nifty.ne.jp

���u21���I����f�̐��E�\�V�����ޗ��ƃN���[���G�l���M�[�v�i�u��w�ƉȊw�v���J�V���|�W�E���j�A2002�N10��23�`24���A���o�z�[���A�₢���킹��F�A�h�X���[���@���c�E�c���ATel:

03-5925-2840, Fax: 03-5925-2913, E-mail: info��adthree.com

���i�m�C���e���W�F���g�ޗ�/�V�X�e�����ۃV���|�W�E���A2002�N10��30���A�^�C��24�r���i�����s�]����C�j�A��ÁF�����Ȋw�Z�p����C���e���W�F���g�ޗ��t�H�[�����ATel:

03-3503-4681, Fax: 03-3597-0535, E-mail: imsf��sntt.or.jp

����5��G�R�o�����X���ۉ�c�\�����a�^�Љ�Ɍ��������H�ƕ]����Ղ̍č\���\�A2002�N11��6�`8���A�}�g���ۉ�c��u�G�R�p�����v�A��ÁF�����Ȋw�Z�p����G�R�}�e���A��������ق��ATel:

03-3503-4681, Fax: 03-3597-0535, E-mail: iceb��sntt.or.jp

���������H�Z�p�̊�b����Ő�[�Z�p�R�[�X�\���x��Љ��S�����ʂȔ����Z�p�ƍŐV�ޗ��iKAST����u���j�A2002�N11��7���`12��13���i�v9��)�A�_�ސ�Ȋw�Z�p�A�J�f�~�[���猤�C�ہE�P��ATel:

044-819-2033, Fax: 044-819-2097, E-mail: ed��kast.or.jp

���}�C�N���g���ʁE���p���ۃV���|�W�E���\21���I�̊v�V�I�O���[���e�N�m���W�[�A2002�N11��21�`23���A�ޗnj��V����A��ÁF�Y�Ƒn���������i�ڐ��A����j�ATel:

03-5689-6361, Fax: 03-5689-6360, E-mail: mw�@symp��iri.or.jp

���ő̂̔������Ɋւ��鍑�ۃV���|�W�E���A2003�N11��9�`13���A�ϐ����w�H�Ƌ��s�Z�p�Z���^�[�A��ÁF���ۃV���|�W�E���g�D�ψ����A�₢���킹��F�c���`�m��w���H�w�����p���w�ȁA�喼�ہATel:

045-566-1569, Fax: 045-564-0950, E-mail: senna��applc.keio.ac.jp

To the Overseas Members of MRS-J

��Materials and Radiation Measurements�cp.1

Professor Masaharu NAKAZAWA, Dept. of Quantum Enginering and Systems Science, School

of Enginering, University of Tokyo

�@The research study area of author is the radiation measurement, and in the connection

of material research the author have discussed several topics of radiation sensors, such

as superconducting X-ray spectrometer, micro-strip gas counter (MSGC), and room

temperature semiconductors.

�@The important change of customers of radiation detectors can be said from the nuclear

industry to medical areas, it causes several influences on scientific research study

works, especially its frame works.

��Correlated Electron Research Center, National Institute of Advanced

Industrial Science and Technology�cp.3

Dr. Hiroshi AKOH, AIST

�@Correlated Electron Research Center (CERC) aimes at exploring new quantum-functional

materials and developing new quantum-devices on the basis of emerging physical science on

correlated electron system. The term �gcorrelated electrons�h represents the state of

matter where many electrons are strongly interacting with each other, forming the liquid-,

solid-, and liquid-crystal-like state of electrons. Those electronic phases can be

switched by external stimuli, which causes drastic changes in magnetic, electrical and

optical properties. Such a phase switching can be as fast as one picosecond or less. The

correlated electron technology will utilize this gigantic phase-response of electrons as

the out-put functionality.

��MgB2 Thin Films and Josephson Junctions�cp.5

Dr. Zhen WANG, Leader, Superconductive Electronics Group, Kansai Advanced Research

Center, Communications Research Laboratory

�@The recent discovery of superconductivity with critical temperature Tc�`39K in

magnesium diboride (MgB2) not only caused excitement in the solid states physics community

but also generated interest in using MgB2 instead of conventional superconducting

materials for superconducting electronics. We have recently made some advances in the

development of as-grown MgB2 thin films and Josephson tunnel junctions based on the

as-grown MgB2 films. The MgB2 thin films we made were fabricated by using a conventional

multiple-target sputtering system at a low substrate temperature without performing a

post-annealing process, and MgB2/AlN/NbN Josephson tunnel junctions fabricated by using

much the same trilayer technique used to fabricate Nb tunnel junctions showed excellent

Josephson tunneling and quasi-particle tunneling properties.

�ҏW��L

�@�l�Ԃ̌܊��Ō��ĔF���ł���i�����ȊO�̏����g����h�Ɋ܂߂邱�Ƃɂ��܂��j���́A���ɖL�x�ł͂��邪�A���̎�ށA���x�A�擾���x���ɂ����āA��X�̗v���ɑ��ĕs�\���ȏꍇ�����X����B��ÁA���ʐM�A���A�G�l���M�[����Ȃnj���Љ�ɂ����āA��X���g���J�������l�H�̖ڂ��g���Ă���B����Љ�́A�l�H�̖ڂȂ��ɂ͐��藧���Ȃ��B

�@�l�H�̖ڂŏd�v�ɂȂ�̂́A�ϑ��Ώۂƍޗ��̑��ݍ�p�ł���A�V���ȍޗ��̏o�����A�V���Ȑl�H�̖ڂɂ͕K�v�ł���B�������A�ޗ������ł͖ڂɂȂ�Ȃ��̂ŁA���ݍ�p��d�C�M�����ɕϊ�����f�o�C�X�Ƃ��Ă̋@�\��t�^����K�v������B�d�C�M���ɕϊ��ł���A������o�āA�ŏI�I�ȏo�͂͌܊��Œm�o�\�Ȃ悤�ɉ��H�����B��X�́A���̏������ɍs�������肵�Ă���B����A�ޗ��A�l�H�̖ڂ͂��łɉ�X�̈ꕔ�ł���B�ޗ���������Ύn�܂�Ȃ����A�ޗ������ł͏I���Ȃ��B���̕ӂ̎���A�{���ŕ�������ɂȂ��Ă���B�����M�������搶���ɂ���\���グ�܂��B(��v�ۉ뗲)

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@