日本MRSニュース Vol.14 No.4 November 2002

■やあこんにちは

セラミックスのナノテクノロジーと基礎科学

九州大学大学院工学研究院応用化学部門教授 北

條 純 一

ナノテクノロジーが情報通信、ライフサイエンス、環境、材料分野における革新的技術として期待され、21世紀における世界的に重要な技術戦略として位置づけられている。ナノテクノロジーとは、構成相がナノメーターレベル(1nm~100nm)のサイズの材料を創製すること、それらを組み合わせて機能的なシステムを構成する技術と理解される。セラミックス分野においては、新規の人工物質を探索するニューセラミックスから始まり、さらに、物質・材料の組成、構造、組織を精密に制御したファインセラミックスへと展開

ナノテクノロジーが情報通信、ライフサイエンス、環境、材料分野における革新的技術として期待され、21世紀における世界的に重要な技術戦略として位置づけられている。ナノテクノロジーとは、構成相がナノメーターレベル(1nm~100nm)のサイズの材料を創製すること、それらを組み合わせて機能的なシステムを構成する技術と理解される。セラミックス分野においては、新規の人工物質を探索するニューセラミックスから始まり、さらに、物質・材料の組成、構造、組織を精密に制御したファインセラミックスへと展開

してきた。その技術開発の延長としてナノセラミックスがあり、超微粒子、超繊維、超薄膜、メソ多孔体などナノオーダーでの形態制御、ナノ複合化やハイブリッド化による多機能材料や生体模倣材料の設計、ナノ集積化によるシステム開発が盛んに研究されている。このような特殊構造体を実現するには、原子・分子レベルあるいはクラスターレベルからの新しいプロセス技術が必要となる。現在、ナノマテリアルの主要研究分野としては、ナノパーティクル、ナノコーティング、ナノガラス、ナノコンポジットなどが挙げられ

る。いずれも、従来技術を基礎として新たな技術的展開と構造制御による新機能の発現を目指している。

セラミックスの発展を支えてきたのは、固体の反応、構造、物性にわたる基礎的学問領域の深化と体系化であり、この基礎科学に立脚して高温材料、電子材料、生体材料など様々な高機能材料が開発されてきた。材料を構成する基本単位は原子・分子であり、それらが化学結合して結晶構造を形成し、結晶粒が集合した組織によって物性が決定され、さらに微粒子、繊維、薄膜、多孔体などの形態制御によって機能が発現される。すなわち、材料を作製すること自体がナノテクノロジーそのものである。このセラミックスのナノテクノロジー発展のためには、基盤技術をナノレベルから理解すること、そして新しいナノ技術を開発することと考えている。

セラミックスは主に粉体粒子を焼結する方法で作製されてきた。その焼結性の改善のため、微粒子が要求された。ニューセラミックス開発の当初、微粉体原料の入手は困難であり、様々な微粒子合成法が開発されるとともに、焼結機構の解明が重要な課題であった。しかしながら、易焼結性の原料が入手可能となった現在では、焼結現象の研究がおろそかになってきた感がある。ナノ粒子の集合体であるナノセラミックスの組織制御のためには、焼結機構の十分な理解が必要な気がする。材料形態を作製する技術である成形も重要である。その基本は粒子分散とレオロジー特性であり、粒子表面のイオンあるいは分散剤分子の吸着挙動など表面化学の果たす役割は大きい。さらに焼結技術の発展により、新しい構造体の作製が可能になってきた。マイクロ波あるいはプラズマを利用した焼結法は、急速加熱が特徴であり、焼結時の粒子成長を抑制したナノセラミックスが作製できる。この方法では粒子表面への局所的なエネルギー印加も予想されるが、その機構はよく分かっていない現状である。

セラミックスのさらなる発展を促すためには、新規プロセスにより構造ならびに機能の高度化と多様化を図らなければならない。ナノマテリアルの合成技術は、物理的手法と化学的手法に大別される。いずれも、原子・分子の集積化と規則的な配向制御を指向している。物理的手法では、原子間力顕微鏡を利用した原子・分子の配列が試みられている。走査型電子顕微鏡を用いた微粒子配列技術もマイクロパターン作製法として興味深い。一方、化学的手法は原子・分子の特異的反応、分子の自己集積化を利用しており、種々の特殊構造体設計の可能性を秘めている。微粒子合成は、ナノ化と同時に粒径分布をシャープにすることが課題である。古くから超微粒子の量子サイズ効果がいわれてきたが、そろそろ実用材料として現れてくるかもしれない。無機繊維のなかで炭化ケイ素繊維は超高温環境での利用が期待され、高分子プレカーサーの分子設計により優れた高温特性が達成されてきた。ゾル-ゲル法による薄膜作製が盛んである。金属アルコキシドを利用したこの方法は、有機官能基や有機配位子による反応制御、異種金属との複合化が可能であり、誘電体薄膜、光学的機能膜など多様な展開がなされてきた。さらには、高分子との重合により有機・無機ハイブリッドが作製され、ソフト・ハードの融合機能が注目されている。有機分子をテンプレートに用いた無機材料のナノ構造制御が可能になってきた。メソ多孔体はその大きな成果である。細孔が規則的に配向した多孔体は、分子の認識・分離機能や特殊反応場として大

いに期待できる。さらには、コロイド粒子の配列を有機分子の集積化を利用して制御するパターニング技術が、ナノ粒子のシステム化の観点から注目されてきた。

セラミックスの合成技術は、20世紀に飛躍的に発展してきた。ナノテクノロジーと呼ばれる技術の多くは、その中から生まれてきたものである。その基本は、原子・分子からの材料の創製と、ナノレベルからミクロレベルにわたる高次構造制御である。日本セラミックス協会基礎科学部会では、「セラミックスのケミカルデザイン」の研究会を提案し、化学的手法を用いた特殊構造体の合成技術に関する研究活動を推進している。また、磁界、電界、超音波など特殊反応場を利用した合成技術が提案されており、新たな展開が期待されるところである。一方、新物質の合成や固体の拡散・焼結など基盤技術の重要性はいうまでもない。21世紀におけるナノテクノロジーは、物質の物理、化学から出発した基礎科学の構築のうえに発展していくものと期待している次第である。

■研究所紹介

通信総合研究所・基礎先端部門での物質材料研究

通信総合研究所 基礎・先端部門 部門長 板部敏和

1. はじめに

通信総合研究所について、まず簡単な紹介を致します。通信総合研究所は昨年(平成13年)に、総務省の付属研究所から独立行政法人通信総合研究所となりましたが、平成13年1月以前は総務省ではなく、旧郵政省の国立研究機関でした。郵政省の通信総合研究所は、電離層を使っての短波無線の研究

を主たる目的として昭和27年に創設された郵政省電波研究所が、昭和63年に名称を変更したものです。電波研究所という名前が示すように、無線研究に大きな力を注いできた研究所でしたが、名称変更とともに光ファイバーを用いる光通信の研究や情報通信についての研究も行うようになってきています。独立行政法人化後の現在の通信総合研究所の研究組織は、

(1) 情報通信部門

けいはんな情報通信融合研究センター

(2) 無線通信部門

横須賀無線通信研究センター

鹿島宇宙通信研究センター

(3) 電磁波計測部門

平磯太陽観測センター

沖縄亜熱帯計測技術センター

(4) 基礎先端部門

関西先端研究センター

の4つの研究部門により構成されています。各々の部門本部は、東京都の小金井市にありますが、上に示されている各研究センターはそれぞれの名称の頭に示されている場所にあります。この中で基礎先端部門は、残り3つの部門を支える基礎技術の研究開発を行う位置にあります。

物質材料の研究は、諸外国から批判されてきた基礎研究への貢献不足、いわゆる「基礎研究ただ乗り」論に対応して、情報通信分野で基礎研究行うために旧郵政省の施策として「電気通信フロンティア研究開発」が昭和63年度から開始されたことが研究実施の大きな要因となっています。「電気通信フロンティア研究開発」は、平成10年度からは、その第2期計画として「情報通信ブレークスルー21」の研究となりました。また、旧科学技術庁(現在の文部科学省)の支援による「中核的研究拠点(COE:

Center of Excellence)育成プロジェクト」の一つとして、「先端的光通信・計測に関する研究(光COE)」が平成7年度より開始されたことと、光通信技術研究分野へのさらなる貢献を目指して光技術部が設立されたことが、現在の基礎先端部門での物質材料研究の基礎を作ったものとして挙げることができます。通信総合研

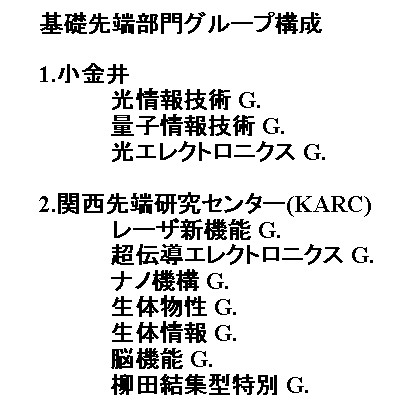

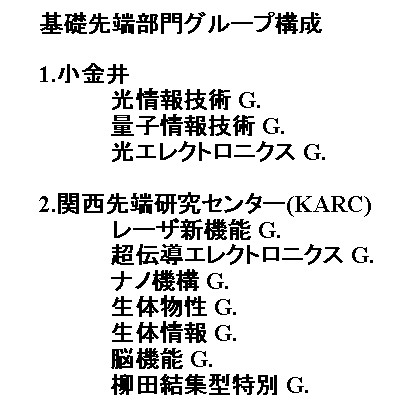

究所で、現在物質材料研究を担当している基礎先端部門は、「情報通信ブレークスルー21」を担当した関西先端研究センター(神戸市岩岡)と小金井市の光技術部が統合したものです。基礎先端部門のグループ構成を表1に示します。

2. 情報通信と物質材料研究

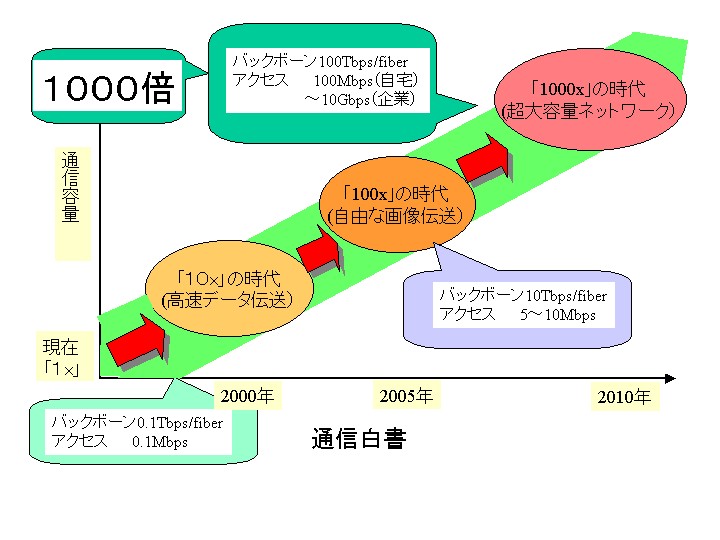

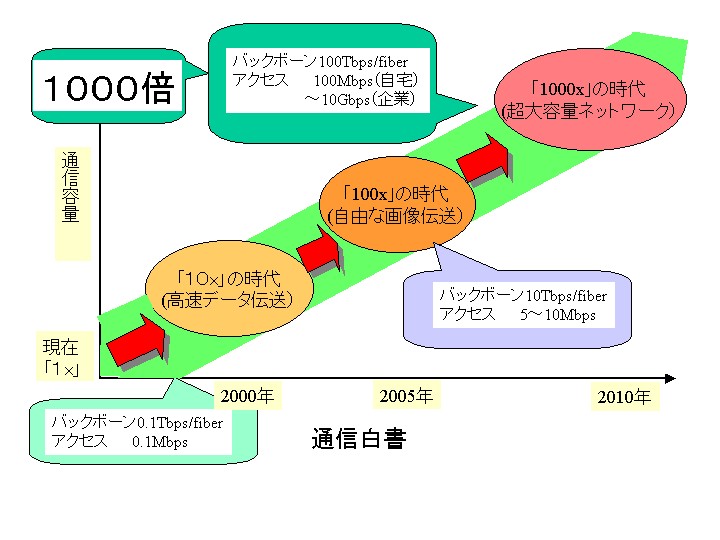

IT社会といわれる現代で情報通信の重要性は、現在強く認識されてきています。図1に通信白書の情報通信の需要予測を示していますが、この情報通信需要の増加は、インターネット利用者の増加とその中に流される内容・表示(コンテンツ)量の増加によっています。今後、各家庭がおおよそ100Mbpsの通信容量が必要な高精細テレビを見るようになると言われていますが、このためには、基幹の通信ネットワークには現在の1000倍の通信容量が必要になります。

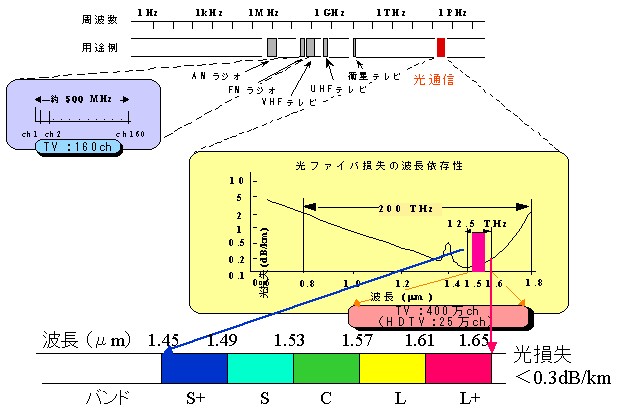

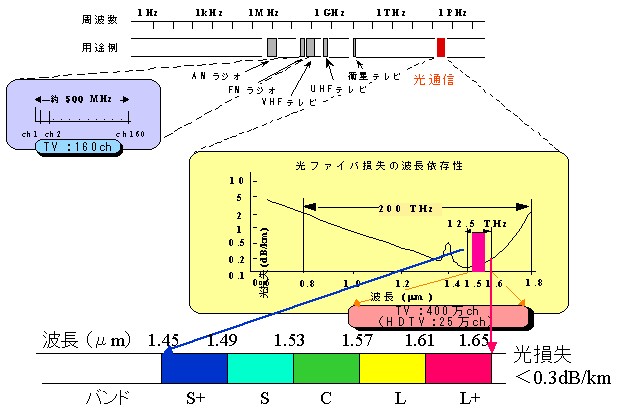

情報通信ネットワークは、大規模な基幹伝送路であるリンクとその他のリンクやアクセス系への情報通信の情報転送を行うノードから基本的には構成されています。ノードは、これらのリンク間をつなぐところであり、インターネットではリンク間やリンクとアクセス間を流れる情報をアドレスに従って情報の転送を行っています。現在光ファイバーの伝送で、最もよく利用されているのは、図2に示しているように、光損失の少ない1.55μm付近のCバンドとよばれている波長領域です。この波長領域では、エルビウム添加の光ファイバー増幅器と波長多重(WDM)を使って基幹ネットワークが構成されています。図2に示されているように光ファイバーの損失が0.3dB以下の波長領域を使って、通常の強度変調(IMDD)でも10Tbps以上の伝送容量をとることができますが、さらにリンクで伝送容量を増加させるため、0.3dB外の両側に広がる波長を使う技術やコーディング、偏波、位相を利用してより効率的に情報を一つの波長に詰め込む(0.5bit/Hz以上の高密度伝送技術)技術の基礎研究が熱心に行われています。利用する波長を広げていくには、その波長帯で利用できる光増幅器の開発が必須ですし、位相を利用するにはヘテロダイン検波の周波数同調可能な発振器を必要とします。

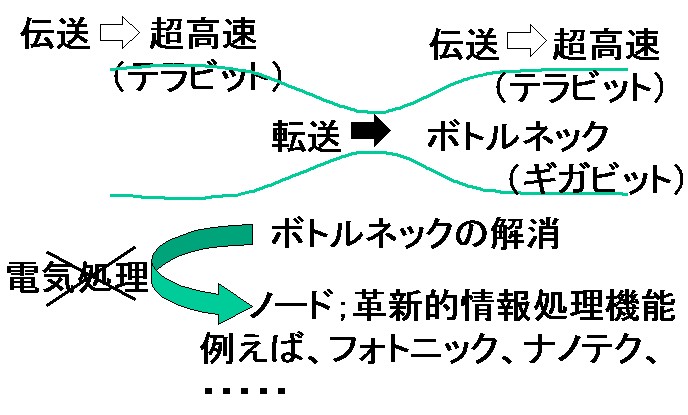

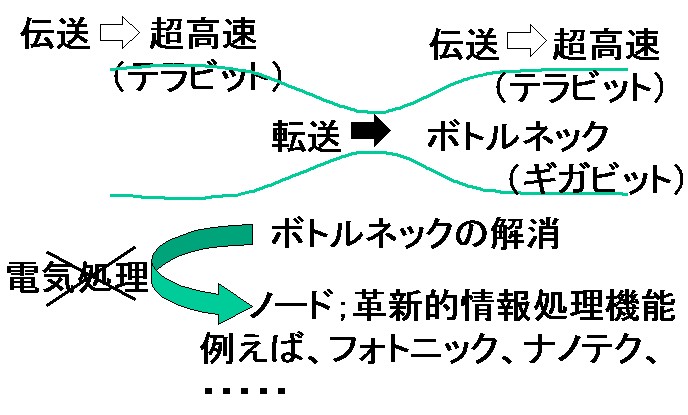

伝送路は、現状でも数十Tbpsの容量を確保することができますが、通信路の切り替えを行うノードの容量は、現在転送の情報処理を受け持っている電気処理の速度に依存しており、図3に示すように今後通信ネットワークの情報伝送容量のボトルネックになるといわれています。現在ノードでの情報処理は、光ファイバーからの光パルスを光電変換して、そののちSiを主材料とするデバイス(現在のコンピュータ)で処理をしています。このノードのように、情報通信において革新的な情報処理を行うデバイスの研究は、高速、大容量、低電力などの機能を有するまったく新しい情報通信システムを構築していく上で必須のものです。情報通信において、最近ではその秘匿性も重要なテーマですが、物理的原理にもとづいて完全に盗聴を不可能にする量子通信も究極の秘匿性を追及する意味からも、重要かつ緊急の研究課題となっています。この量子通信を実現するにあたっても、量子情報処理のためのデバイス開発が必要になってきています。これら、革新的な情報通信デバイスを開発していくには、それらを作りあげるために新しい物質材料が必要となってきます。

情報通信、情報処理においての材料は、現在ではSiに代表される半導体や光ファイバー通信に使われる硬い材料です。しかし、これから21世紀にかけて情報通信、情報処理に使われる物質材料は、硬い材料のみでなくタンパク質などの多様な材料を使って、これまでのSiデバイスの考えではカバーできないような概念で動作するデバイスが使われていくことが考えられます。

通信総合研究所の基礎先端部門では情報通信や情報処理についてブレークスルーを生み出すために、脳情報工学、バイオ技術、ナノ技術、超伝導工学、原子工学、量子工学、光デバイスを含む光技術の研究開発を実施しています。これらの研究において、そこではDNA、タンパク質、有機材料、超伝導、半導体、誘電体と、まさに柔らかい材料から硬い材料まで多様な材料が取り扱われています。現状では、実用化という面からみて硬い材料は近くのところにあり、また柔らかい材料はもっと遠くに位置しているといえます。

3. フォトニックネットワーク

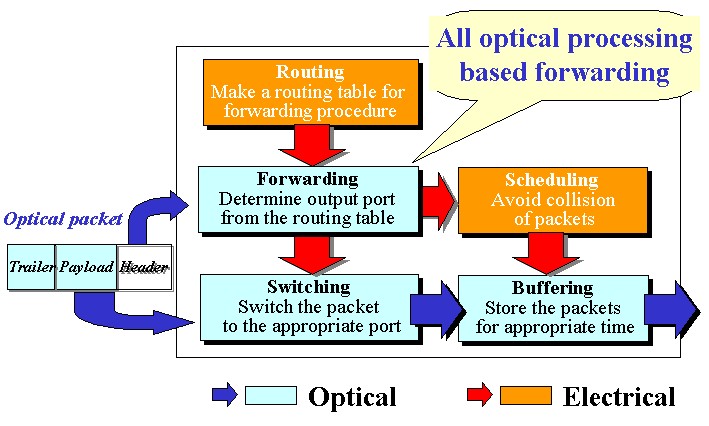

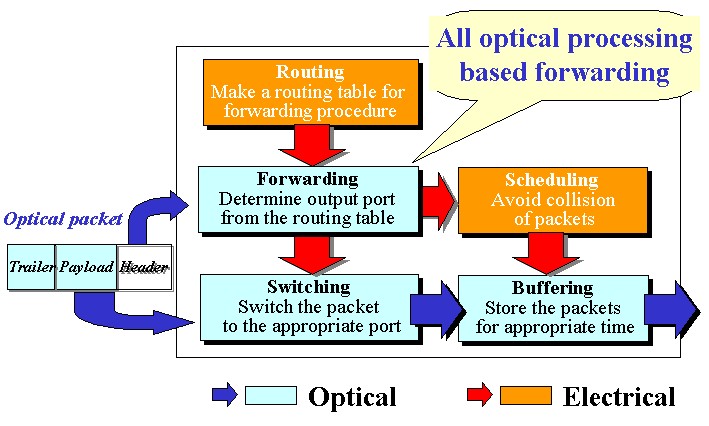

情報通信ネットワークでは、フォトニックネットワークと言われる光技術をできるだけネットワーク特にそのノードに取り入れるネットワーク技術の研究が、現在活発に進められています。これは、図3で将来の大容量ネットワークのボトルネックを光技術(フォトニックテクノロジー)で解決しようとするものです。図4に、フォトニックネットワークのノードで使用するフォトニックパケットスイッチの構成を示しています。通信総合研究所の情報通信部門では、図4の構成にしたがって2入力2出力光パケットのプロトタイプの試作を行いました。このプロトタイプは、O/E変換(光電変換)によらず、並列に配置した光導波路回路を用いて、光パケットの転送回路を求める光宛先検索処理と光スイッチや光ファイバーで作られた光バッファーによる固定長パケットの同期到着処理、先着順パケット処理などの機能を有しています。この試作では、プロトタイプでの機能動作確認を目的としていますので、現在10Gbpsで動作試験を行っていますが、このままで40Gbpsまでの試験を行うことができます。通信総合研究所では、さらに高速化を進め、80Gbpsや160Gbpsの実験を計画していますが、このためにはパケットスイッチを構成している光デバイスの高性能化が必要です。 特に、フォトニックパケットスイッチのデバイスとして、Tbps級の光スイッチと光の可変バッファー(さらには随時読み書き可能な光メモリ)が重要で、その研究を進めています。これらの光デバイスは、現状では誘電体の光導波路を使うものですが、将来はより効率的な半導体のデバイスが期待され

、これらの研究も活発に進めています。通信総合研究所には、フォトニックネットワークへの利用を考えた光デバイスの研究を行うため、600m2のクリーンルームを有する光デバイス技術センターがあります。ここでは、LiNbO3を基板としてマッハ-ツェンダー(Mach

Zennder; MZ)型光導波路を有する光変調器の開発を行っており、この変調器を使って光バッファーや周波数シフターなどの研究を行っています。

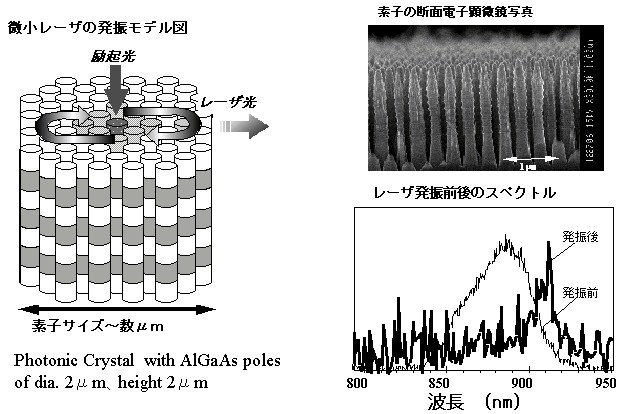

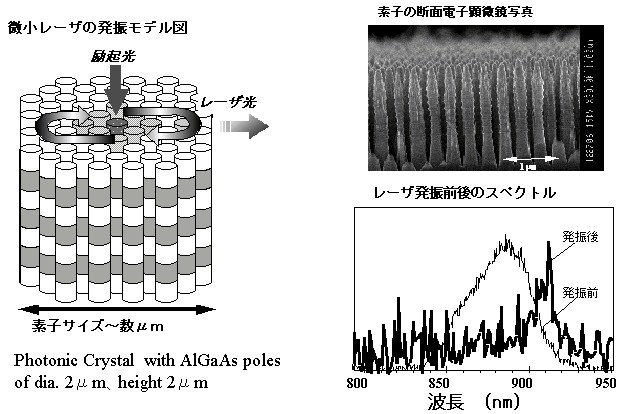

一方、半導体光デバイスとして、Tbps級高速光スイッチを目指したAlGaSbの結合量子井戸や低電力光エレクトロニクスを目指してGaSbやInAsの量子ドットの作成を行っています。また、AlGaAsの柱から構成されるフォトニック結晶(PBC)の微小レーザの研究も行っています。フォトニック結晶は、ナノメーターレベルの規則的な構造を有する光デバイスで、低損失光導波路や光スイッチなどの新しい光デバイスとして有望なものです。図5は、フォトニック結晶の微小レーザの構造と電子顕微鏡写真及びその発振スペクトルを示しています。

4. 情報処理と革新的演算デバイス

通信ネットワークのノードは、情報通信での情報処理の一例ですが、革新的な高機能情報処理技術がこれからの情報通信には必ず必要になってきます。例えば、量子通信は、完全な秘匿性を有する量子暗号、現在の光通信理論を越すような超高感度量子通信や超大容量通信となる量子テレポーテーションなどを目指して研究が行われていますが、ここでは量子コンピュータと呼んでいい量子情報処理が重要な役目を果たします。このような、量子情報処理では、現在のコンピュータの演算デバイスと異なる量子演算デバイス(qビット;キュービット;量子重ね合わせの状態での演算デバイス)の研究が活発に行われています。キュービットの材料として、いろんなものが提案されていますが、通信総合研究所では光の偏波、イオントラップ、量子ドットによるキュービットの研究を進めています。

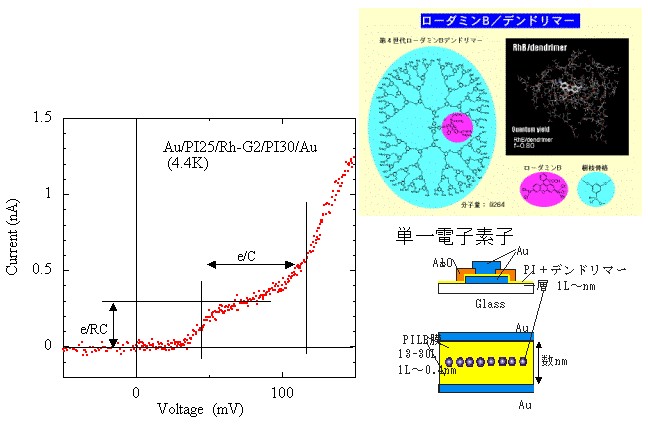

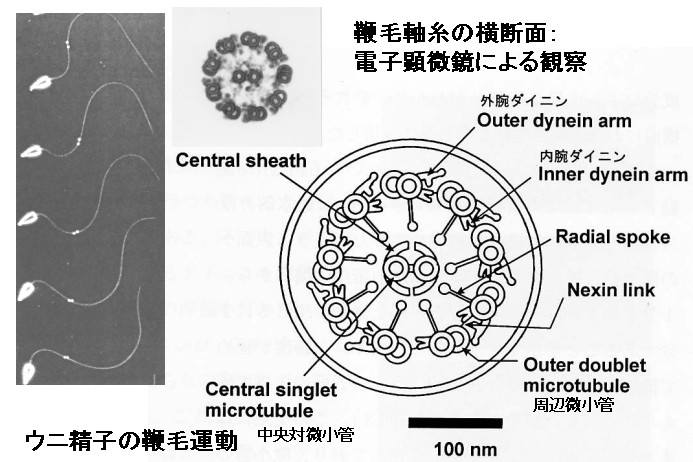

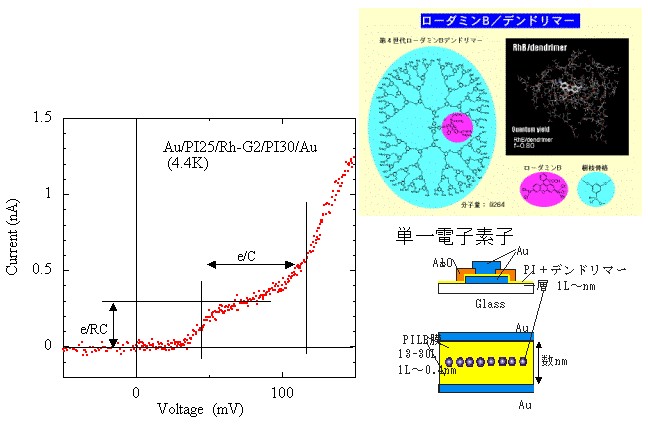

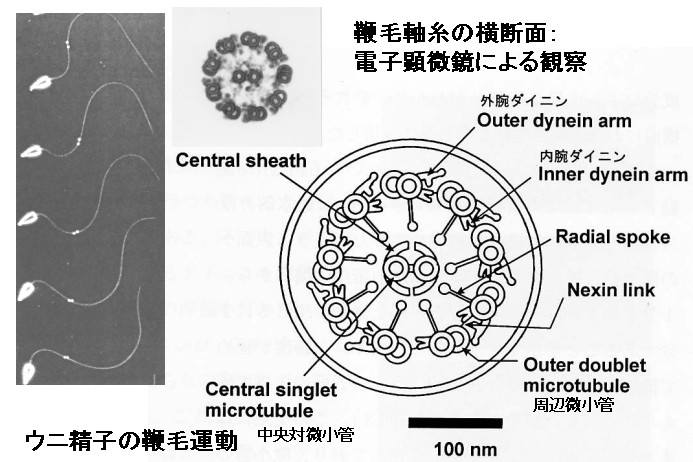

量子ドットやフォトニック結晶のようなサイズがナノメータになってくるとその中での電子や光の振る舞いに、量子的な効果が現れてきます。キュービットはその量子的振る舞いの中で、電子など量子の2状態の重ね合わせを利用するものです。量子ドットは、数百個の分子からなるナノメータサイズのデバイスですが、さらに1個の分子そのものを演算素子として使う研究も行っています。これらのものは、分子コンピュータと呼んでいいもので、通信総合研究所では関西先端研究センターにおいて、この分子素子の研究を行っています。有機分子の機能素子として、図6に示しているように、デンドリマーと呼ばれる巨大分子にローダミンと呼ばれる色素分子を組み込み、このローダミンデンドリマーを中間電極とする構造の単一電子トンネル素子の開発に成功しています。これらは、現在まだ素子機能の解明の段階ですが、分子コンピュータの可能性を示したものです。タンパク質としては、ダイニンやミオシンと呼ばれる生物分子モーターの研究を行っています。図7にウニの鞭毛構造を示していますが、生物分子モーターは、この鞭毛の中に含まれている一種のタンパク質です。このウニの場合はダイニンが生物分子モーターで、これらの生物分子モーターのタンパク質繊維(図7の鞭毛では微小管)との間での滑り運動をします。この滑り運動現象を使っての生物分子モーターのバイオ素子化を目指しています。有機分子やタンパク質、DNAの分

子は、材料としてかなり柔らかいもので、紫外線や熱環境などに対する問題があります。特に、タンパク質やDNAなどの生体の材料では動作環境として水溶液が必要ですが、硬い材料と違ってまったく動作概念が異なりますので、これらの生体分子素子は革新的な情報処理の演算デバイスとなる可能性があります。しかし、演算素子として使って行く上では、これらの分子コンピュータやバイオコンピュータにおいては、現在使われているコンピュータとは異なる設計概念も必要です。

5. おわりに

基礎先端部門の研究分野は、バイオ、ナノ、物質材料と光技術による情報通信、フォトニックネットワーク用光デバイスの研究です。これらの研究による革新的な情報通信技術の出現は、21世紀のIT社会の状況を大きく変えてしまう可能性があります。また、基礎研究はハイリスクな研究分野ですが、国として取り組むべき重要な課題と言えます。さらに、バブル崩壊後、我が国経済の低迷によりハイリスクな基礎先端研究分野への民間投資が縮小する方向にありますので、このような基礎研究分野は国としてさらなる取り組みを行うことが一層要請されてきています。

通信総合研究所の研究内容については

http://www.crl.go.jp

また、関西先端研究センターについては

http://www-karc.crl.go.jp

のホームページを参照して下さい。

また、光技術、量子通信については、通信総合研究所季報、vol.48、no.1、「光技術特集号」を、関西先端研究センターの研究については、第98回通信総合研究所研究発表会予稿(2000年6月14日)「情報通信技術のブレークスルーをめざして」を参考にして下さい。

表1 基礎先端部門グループ構成

図1 情報通信の将来予測

図2 光ファイバー通信波長域

図3 ノードのボトルネック

図4 フォトニックパケットスイッチ

図5 半導体フォトニック結晶による微小レーザ発振

図6 単一有機分子ナノテクノロジー

図7 鞭毛構造

問合先:

独立行政法人通信総合研究所基礎・先端部門部門長 板部敏和

〒184-8795 東京都小金井市貫井北4-2-1

Tel: 81-423-27-7546; Fax: 81-423-27-6692

E-mail: itabe@crl.go.jp |

■トピックス

光導波路デバイス用ポリマ

NTTフォトニクス研究所複合光デバイス研究部

部長 丸野 透

1. はじめに

光ファイバで伝達する信号を光のままで処理するフォトニックネットワークや光LANの構築では、光導波路を用いた波長フィルタ、光スイッチなどの新しい光デバイスや、各種装置間・内の光インタコネクションがキー技術となる1)。従来、これらの用途には性能・信頼性が優れる石英・半導体導波路や石英ファイバなどが利用されていたが、さらに広範な普及を目指して作製方法が簡便で低コスト・高機能な光導波路の実現手段が望まれている。ポリマ光導波路は、作製プロセスが簡単で熱光学(TO)効果が大きく、可撓性に富む等の特徴を持つため、低コスト、高機能の要望を満足できるとの期待が高い。

ここでは、光導波路用ポリマとそれを用いた光インタコネクション・実装や光デバイスの最近の研究開発を紹介する。

2. 光導波路用ポリマ材料の設計と合成

ポリマ材料は要求性能に応じて幅広い材料設計が可能であり、種々の光導波路用材料が合成されている。光LANや光インタコネクションへの応用が可能な短波長領域(0.5~1.0μm)では低損失な光導波路用ポリマ材料が多く、なかでも重水素化PMMAをコアに用いた光導波路が0.011dB/cm(波長0.68μ

m)の小さな値を示している2)。また、ポリマの弱点であった熱的特性についても、200℃、1h加熱後の損失増加が0.02dB/cm以下で半田(Pb-Sn)耐熱性を有するUV硬化型エポキシ系光導波路材料が開発されている。

一方、大容量光通信の波長域(1.0~1.7μm)では、通常のポリマ材料は炭素-水素(C-H)結合に起因する吸収により光損失が高い。光導波路用材料として、Hを重水素(D)またはフッ素(F)で置換してC-Hの吸収波長を移動させたPMMA(ポリメチルメタクリレート)、ポリイミドやシリコーン樹脂等が合成されている。DおよびF置換による芳香環化合物の吸収波長シフトの様子と、シリコーン樹脂の重水素化による吸収スペクトル変化を図1に示す3)。DまたはF置換した材料を用いると光導波路の損失は波長1.3μmで0.2dB/cm程度まで小さくなり、小規模の光デバイスには十分適用可能である。しかし、石英ガラス系光導波路と比較した場合には損失がなお1桁高い値に留まっているため4,5)、ポリマの持つ大きな熱光学(TO)効果を利用して石英系と差異化したデバイスが開発されている。

代表的な光導波路用ポリマ材料と、それを用いて作製した光導波路の波長0.85、1.3、1.55μmにおける光損失、耐熱性、光導波路モード特性を表1に示す。

3. 光導波路作製プロセス

ポリマ光導波路の作製方法として、選択重合法、反応性イオンエッチング(RIE)とフォトリソグラフィを組み合わせる方法、直接露光法、射出成形をもとにした方法、フォトブリーチング法、電子線直接描画法等があげられる(図2参照)。このうちRIEを用いる方法は、現在光導波路として最も優れた性能を有する石英ガラス系光導波路の形成方法と同一の方法で、高い加工精度を要求するシングルモードポリマ光導波路素子の作製に用いられる。ポリマの光硬化性を利用してフォトリソグラフィのみでコアリッジを形成する直接露光法は、真空のプロセスを経ずに光導波路を作製できるポリマ特有の方法である。近年の光硬化材料の組成改良により、50μm□程度の大口径コアを有するマルチモード光導波路を短時間(1~2時間)で簡便に作製できるようになった。射出成形をもとにした方法は、大量生産に適し、かつファイバ実装が簡便に行えるとの期待が高い。

4. 光デバイス応用

(1) 送受信モジュール

装置間の光インタコネクションでは送受信モジュールが重要な構成部品の一つである。当面の課題となる高速化、低価格化を実現する手段として、面発光レーザアレイ(VCSELアレイ)と垂直光路変換機能を持つポリマ光導波路を用いる並列光インタコネクションモジュールが開発されている。垂直光路変換のために必要な光導波路端面ミラーは、90°V字形状の断面構造を有するダイシングソーで光導波路を切断するだけの簡単な操作で作製できる8)。損失は0.7dB(ミラー部)と小さな値を示す。作製したミラー付き光導波路フィルムを使用した並列光インタコネクションモジュール[ParaBIT(NTT)]6)の模式図を図3に示す。コアのみ重水素化PMMAまたはコア、クラッドともにUV硬化エポキシ樹脂を用いた多モード光導波路で、光導波路部分の挿入損失は接続部も含めて2.2dB程度である。このモジュールは40チャンネルの並列処理が可能で1チャンネルあたりの伝送容量が700Mb/sあることから、トータルの伝送容量としては25Gb/s級のインタコネクションが可能である。

(2) 熱光学(TO)効果光スイッチ

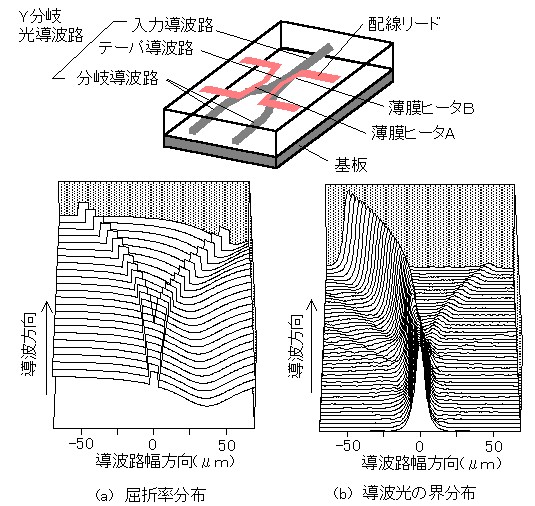

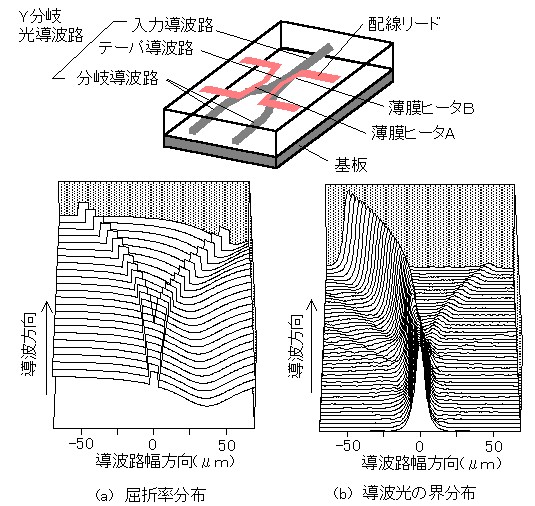

通信網では回線切替え操作(クロスコネクト(XC)システム)が必須である。現在はエレクトロニクス系でこの操作を行っているが、通信網の高速化・低コスト化には光化が必須であり、光クロスコネクトシステムの構築が急がれている1)。光XCのキーデバイスである光路切替えスイッチに望まれる特性は、高いスイッチ特性(消光比)、数m秒以下のスイッチ速度、低動作電力、1.3μm/1.55μm両波長帯において低損失、等である。ポリマのTO効果が石英に比べて1桁以上大きいことを利用すると、石英系では実現困難なY分岐型TOスイッチが作製でき、波長無依存の光スイッチとなる。1×2のY分岐型TOスイッチの構造と動作状態の計算結果を図4に示す。金属薄膜電極のヒータでY分岐導波路の一方のアームを加熱することにより屈折率を低下させ、他方のアームのみに光出力が現れるスイッチング動作を可能とする。1×8のY分岐型TOスイッチの構造、外観、スイッチング特性を図5に示す。消費電力360~450mW、on/off比40dB、挿入損失3dB、偏波依存損失0.3dBが達成されている7)。パルス応答特性より求めたスイッチング時間は、90%立ち上がりが6.0ms、立ち下がりが3.4msで、107回の切替動作後も特性劣化はなかった。

5. まとめ

光導波路用ポリマの開発状況と、その光インタコネクション、光導波路デバイスへの適用例について報告した。ポリマ光導波路フィルムの持つ高い熱光学効果、低温プロセス性や可撓性等の特徴を利用することにより、石英・半導体等の無機材料の場合とは異なる機能の発現が期待できる。実際の適用にあたっては、作製コスト、メインテナンスコストなども含めて総合的観点から評価する必要があるものの、ポリマの持つ種々の特徴は他の素材に比べても魅力的であり、信頼性の向上、機能化など今後も活発な研究が進むものと考えられる。

参考文献

1) 青山友紀、他: O plus E, 22, 1322 (2000).

2) R. Yoshimura, M. Hikita, S. Tomaru and S. Imamura: J. Lightwave Technol., 16, 1030

(1998).

3) T. Watanabe, N. Ooba, S. Hayashida, T. Kurihara and S. Imamura: J. Lightwave Technol.,

16, 1049 (1998).

4) M. Usui, M. Hikita, T. Watanabe, M. Amano, S. Sugawara, S. Hayashida and S. Imamura:

IEEE J. Lightwave Tech., 14(10), 2338 (1996).

5) J.T. Yardley, Louay Eldada et al.: SPIE 3005, 155 (1997).

6) M. Usui, N. Matsuura et al.: 10th LEOS '97, 51 (1997).

7) 大庭直樹, 豊田誠治, 栗原隆: NTT R&D, 49, 598 (2000).

図1 重水素,フッ素置換による光吸収位置の移動(a)と重水素化シリコーン樹脂の吸収スペクトル

図2 ポリマ光導波路の作製方法

図3 ParaBITモジュールの概念図

図4 Y分岐型1×2TOスイッチの構造と薄膜ヒータAで過熱した時の動作(計算)

図5 Y分岐型1×8TOスイッチの構造,外観と光透過特性

連絡先:

NTTフォトニクス研究所複合光デバイス研究部部長 丸野 透

〒243-0198 神奈川県厚木市森の里若宮3-1

Tel: 046-240-3600; Fax: 046-240-4523

E-mail: maruno@aecl.ntt.co.jp |

報告・ご案内

■1st International Conference on Materials Processing for

Properties and Performance(Mp3)

日本大学理工学部教授 山本 寛

8月1日から3日間、シンガポールのConrad Centennial Singapore

Hotelにおいて第1回Mp3が開催された。この会議はInstitute of Materials(East

Asia)が主催したものであり、Nanyang Technological University(NTU)のスタッフが全面的にサポートしていた。チェアマンであるNTUのKhor先生を中心に、会議の企画、運営はエネルギッシュにこなされていた。

今回会議に取り上げられたトピックスは以下の通りであった。

・Novel Ceramic Membranes for Environmental Applications

・Fuel Cell Technology: Bridging Processing and Performance

・Biomaterials: Bridging Materials Properties and Biomedical

・Technological Advance&Performance of Engineering Thin Film&Surface Coatings

・Nanomaterials Technology: Processing and Performance

・2nd International Symposium on Spark Plasma Sintering (ISSPS)-2002

参加者は約450名で、シンガポール国内からの参加者は6割程度であったとのこと。我が国からの出席者は比較的少なかったと思う。会場となったホテルは部屋の設備、環境、サービスの点で数百人規模の国際会議を開催するのに申し分なかった。今の日本ではこの種のホテルを望めないのが残念である。3日目はNTUに会場を移して行われた。 なお、第2回Mp3会議は来年、パシフィコ横浜で開催されるIUMRS-ICAM2003において、防衛大の渡邊芳久先生がチェアマンとなって実施される予定である。今年の会議の中でもそのことは大いに宣伝された(写真参照)。今後、Mp3が日本MRSともタイアップしながら、アジアにおける総合的な先進材料関係の会議として定着、発展してもらいたいものと期待している。

■吉村東京工業大学教授がSOMIYA Award受賞

IUMRS委員会は2002年のSO~MIYA

Awardを吉村昌弘東京工業大学教授とY. Gogotsi教授に贈ることを発表した。吉村教授、Gogotsi教授への授賞式は2002年6月10~14日中國・西安で開かれたIUMRS国際会議―8th

International Conference on Electronic Materials(IUMRS-ICEM 2002)の会期中、6月11

日、Shaanxi ホテルで開かれたIUMRS総会席上で行われた。

写真 P.Siffert教授がSOMIYA Awardを吉村教授(中央)とGogotsi教授(左)に贈呈。(IUMRS2002年総会のHPから転載)

■第14回日本MRS学術シンポジウム ――21世紀を創る先進的かつ総合的材料研究――

日 時:2002年12月20日(金)~21日(土)

場 所:東京工業大学大岡山キャンパス(東京都目黒区大岡山2

-12-1)

連絡先:神奈川工科大学・伊熊泰郎

(Tel: 046-291-3102; Fax: 046-242-8760; E-mail: ikuma@chem.kanagawa-it.ac.jp)

セッションテーマ:

自己組織化材料とその機能/スマートマテリアル・ストラクチャー/磁場による構造、組織、機能制御/ナノメータースケールコヒーレント励起系/有機超薄膜の作製と評価/ソフト溶液プロセスを利用した材料創製/暮らしを豊にする材料―環境・医療・福祉―/低次元ナノ構造体のデザインと特性/植物系材料の最近の進歩/燃料電池材料/ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料/境界領域としてのゲルの科学と工学―日常の科学から先端・環境科学まで―/スパッタ法による薄膜作成技術/イオン工学を利用した革新的材料/マテリアルズ・フロンティア(ポスター)

問い合わせ先:

日本MRS事務局

Tel/Fax: 044-829-1782

E-mail: yshimizu@ksp.or.jp

■International

Conference on Advanced Materials: IUMRS―ICAM2003論文募集中

主催:日本MRS・IUMRS (International Union of Materials Research Societies)

日時:2003年10月8日(水)~13日(月)

会場:パシフィコ横浜(横浜市みなとみらい)

テーマは、ナノテクノロジーとナノ材料プロセス技術(ナノ)/電子材料・オプトエレクトロニクス材料とデバイス(IT)/環境調和材料と社会技術(環境と社会)/先進材料(ポリマー、バイオマテリアル、メタル、セラミックス)のモデリング、作製・プロセス、新規特性)を中心に37シンポジウムが企画されています。1st

circularが準備されていますので希望される方は請求して下さい。

問い合わせ先:

IUMRS-ICAM2003事務局(担当・吉見)

Tel/Fax: 045-339-4305

E-mail: icam2003@ynu.ac.jp

■日本MRS共催・協賛

◇第3回日本MRS山口大学支部研究発表会

主催:日本MRS山口大学支部

共催:日本MRS、2002年10月5日(土)、山口大学工学部D講義棟

連絡先:大島直樹山口大学工学部機能材料工学科

E-mail: nohshima@amse.yamaguchi-u.ac.jp

Tel: 0836-85-9611, Fax: 0836-85-9601

◇環境リスク情報とエコマテリアル開発コース―未来材料開発の基本コンセプト・基礎と応用―(KAST教育講座 平成14年度第Ⅲ期)、平成14年11月6日(水)~11月27日(水)計4日間

主催:(財)神奈川科学技術アカデミー

共催:横浜国立大学大学院環境情報研究院、かながわサイエンスパーク(KSP)西棟内研修室

問い合わせ先:(財)神奈川科学技術アカデミー教育研修課・姫野

Tel: 044-819-2033, Fax: 044-819-2097

E-mail: ed@kast.or.jp, http://home.ksp.or.jp/kast/edu/boshu.html#H14 3

◇日常生活情報リアルタイムセンシングシンポジウム―地方密着型福祉機器開発は可能か-

主催:山口大学地域共同研究開発センター医療福祉部会、日本MRS山口大学支部他

協賛:日本MRS 他、2002年10月17日(木)、山口大学工学部

連絡先:田中幹也山口大学工学部電気電子工学科

Tel: 0836-85-9430

◇第1回「新機能材料展April 2004」

主催:㈱加工技術研究会、2004年4月(未詳)、東京ビッグサイト(予定)

問い合わせ先:㈱加工技術研究会新機能性材料展係

Tel: 03-3861-3858, Fax: 03-3861-3894

■IUMRSメンバーのMeeting

◇2nd International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT

2003)&IUMRS-International Conference in Asia (ICA) 2003, 2003年6月29日~7月4日、Singapore,

詳細:http://www.iumrs.org/

◇9th International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2

004), 2004年4月12日~16日、San Francisco, California, USA, 詳細:htt

p://www.iumrs.org/

吉村東京工業大学教授がSO~MIYA Award受賞

To the Overseas Members of MRS-J

■Basic Science for Ceramic Nanotechnology

Prof. Junichi HOJO, Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering,

Kyushu University

Nanotechnology is the key for creating new functional materials. Special ceramics can

be formed by chemical design. Nanoparticles are interesting in a quantum size effect. The excellent thermal prope

rty of inorganic fibers is achieved by precursor design. Sol-gel techniques are available

for thin film electronic device. Organic-inorganic hybrids are prepared by polymerization.

Organic templates form mesoporous materials. Patterning of colloidal particles is possible

by assembly of organic molecules. The chemical design means thestructural control from

atomic or molecular level, and will develop

on the basic science.

■Material Research at Basic and Advanced Research at the Division of CRL

(Communications Research Laboratory)―Hard and Soft Material Research for

Info-communication

Dr. Toshikazu ITABE, Executive Director, Basic and Advanced Research Division,

Communications Research Laboratory, Independent Administrative Institution

Demand for the info-communications for the whole society will dramatically increase as

the capacity of data communications increase in21st century. The info-communication networks consists of optical

fiber communication links, spurring innovation in information technology. Basic and

advanced research division of CRL (Communications Research Laboratory) has been conducting

researches to produce innovative technologies for information and communication. The

researchesrelated bio-, nano-superconductive, optical technologies are doing at the

division. Brief introduction of these researches and CRL is reported.

■Polymers for Light-waveguide and the Applications to Interconnection Module

and Light Switches

Dr. Tohru MARUNO, Director, NTT Photonics Laboratories

Low cost and high-performance devices are expected to be constructed using

polymer-based light-waveguide that features high thermo-optical effect of polymers. Here,

we introduce our recent developmentsin the study of polymers for light-waveguide,

light-interconnection module and light switches (Y-branch type 1×2 or 1×8 TO switch) as

well as several kinds of formation processes of polymer waveguide.

■Report of 1st International Conference on Materials Processing for

Properties and Performance (Mp3)

Prof. Hiroshi YAMAMOTO (Nihon University)

The first Mp3 was held at Conrad Centennial Singapore Hotel, on 1-3 Aug. The conference

was organized by Institute of Materials (East Asia) and fully supported by Nanyang

Technological University. The chairman, Prof. Khor was so aggressive. The following topics

were discussed.

・Novel Ceramic Membranes for Environmental Applications

・Fuel Cell Technology: Bridging Processing and Performance

・Biomaterials: Bridging Materials Properties and Biomedical

・Technological Advance&Performance of Engineering Thin Film&Surface Coatings

・Nanomaterials Technology: Processing and Performance

・2nd International Symposium on Spark Plasma Sintering (ISSPS)-2002

About 450 researchers attended the conference. The second Mp3 will be held in

IUMRS-ICAM2003, Yokohama next year.

編集後記

世界中で不幸なニュースが続く最近ですが、科学の分野ではノーベル物理、化学の二つの賞が、日本人に贈られるという明るいニュースがありました。特に、40代前半の若さでの受賞となった田中耕一先生のお人柄に好感を持たれた方も多かったのではないでしょうか。こつこつと着実に自身の道を進まれている研究者の話題を紹介し、会員間の交流も促進できればと思いました。産官学を問わず、激しい変化、あるいは混乱とも言えるような情勢でお忙しい中、趣旨にご理解をいただき、ご協力を頂きました各位に心より感謝いたします。(富田雅人)

ナノテクノロジーが情報通信、ライフサイエンス、環境、材料分野における革新的技術として期待され、21世紀における世界的に重要な技術戦略として位置づけられている。ナノテクノロジーとは、構成相がナノメーターレベル(1nm~100nm)のサイズの材料を創製すること、それらを組み合わせて機能的なシステムを構成する技術と理解される。セラミックス分野においては、新規の人工物質を探索するニューセラミックスから始まり、さらに、物質・材料の組成、構造、組織を精密に制御したファインセラミックスへと展開

ナノテクノロジーが情報通信、ライフサイエンス、環境、材料分野における革新的技術として期待され、21世紀における世界的に重要な技術戦略として位置づけられている。ナノテクノロジーとは、構成相がナノメーターレベル(1nm~100nm)のサイズの材料を創製すること、それらを組み合わせて機能的なシステムを構成する技術と理解される。セラミックス分野においては、新規の人工物質を探索するニューセラミックスから始まり、さらに、物質・材料の組成、構造、組織を精密に制御したファインセラミックスへと展開