���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.15 No.2 May 2003

�Z�p�̊K�w���ɂ���

�Вc�@�l �����Ȋw�Z�p���� �������@�@�� �� �� �s

�@�ޗ��͉Ȋw�Z�p�̍����ł���A�ޗ��̃u���C�N�X���[���Z�p�̐V�W�J�𑣂����A�Ƃ������オ�������B�����������낤���B��X�ޗ��̌����Ɍg���҂ɂƂ��āA���������ė~�����Ƃ����C���͂���A���̈ӗ~�������u���C�N�X���[���Y�ނƎv���������A�������ÂɌ��l�߂邱�Ƃ����ɂ͏d�v�ł���B

�@�����A���{�̌i�C�͍ň��ƌ����A'90�N��͎���ꂽ10�N�Ƃ��\������Ă���B�������f�Ս����͌������킯�ł͂Ȃ��B�Y�Ƃ������ٗp������ꂽ�ƌ����邪�A�e���̎��������������킯�ł��Ȃ��B�����N�����Ă���̂��B�k�V�G�ꎁ�������悤�ɁA���{�̐V�Z�p�����X�Ƌ����͂̂��鐻�i�ݏo���A���E�ɔz������Ă���̂ł���B���̂悤�ȁA�O�݂��҂��V�Z�p�́A���炩�ɏ]���Z�p�̉�������ɂ�����̂͏��Ȃ��B������u�o�E�����K���v�Ƃ����ߋ�č��ŕ\�����ꂽ�j���[�X���A�т����肵���������̂ł��邪�A���̋C����ǂނ��̃f�o�C�X�͑匆��ł���B�|���āA���̃f�o�C�X�̊J���ɍޗ��̃u���C�N�X���[���ǂꂾ���𗧂��Ă��邩���l���Ă݂�ƁA�����A���M�ɒl������͉̂����Ȃ������Ƃ����ɍs�������B��ɂ́A�ޗ����\���䂩��������Ƃ������Ƃ�����B

�@��X��1970�N��A������1980�N��ƁA�K���Ȏ�����ė����̂����m��Ȃ��B���i�Ɏg���Ă���Z�p����r�I�P���ŁA�ޗ��̓��������̂܂܌����ꍇ�����������̂ł��낤�B�������A���͖��炩�ɈقȂ�B�u���b�N�{�b�N�X�����i��ł���B�u���b�N�{�b�N�X�̒��g�͈ĊO����x��̒P���Ȃ��̂����m��Ȃ����A�u���b�N�{�b�N�X�̑g�ݍ��킹���A���������N��̃��x���̋Z�p���\�ɂ��Ă���B���̑g�ݍ��킹�͓��R�u���b�N�{�b�N�X�ɂȂ�B�u���b�N�{�b�N�X�̊K�w���ł���B���̊K�w�͎����o�Ă���ɏd�w�����čs���B���̌��ۂ́A�\�t�g�E�F�A�ł��A�d�q��H�ł��A�܂����[�^�[�Ȃǂɕ�������M�A�Ȃǂł��A���Ȃ�̂��猩���Ă���B�����A�M�҂̒m��Ȃ����l�Ȑ��E�ł��̌��ۂ���K�͂ɋN�����Ă�����̂Ɛ��@�����B�Z�p�̊K�w���̒��ł́A�ޗ������������c�_����邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@���āA�����ōޗ��̌����Ƃ͉����A�Ƃ������Ɍ�������˂Ȃ�Ȃ��B�Z�p�̊K�w�������x�ɐi���E�ŁA�ޗ������҂�����˂Ȃ�Ȃ��̂́A�u���b�N�{�b�N�X�̍ŏ��P�ʂ̒��g�ł���B�]���������I�ɁA���邢�͈����ɍ쓮����u���b�N�{�b�N�X�̎����Ɏn�܂��āA�u���b�N�{�b�N�X���̂��̂�f�q�����邱�ƁA����ɐi��ŁA�u���b�N�{�b�N�X�̑g�ݍ��킹��P��f�q�����邱�ƁA�Ƃ�����A�̕������l������B�܂�K�w�̑�������̐�����ł���B�ޗ��ɋ��߂��鐫�������x�ł���A���ꂾ���K�w�̐�����͍���ɂȂ邪�A���l�͏オ��B���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�ޗ������҂̓u���b�N�{�b�N�X�̋@�\���[���ɗ������Ă������ƂƁA�u���b�N�{�b�N�X�����x�ɊK�w�����ꂽ�łɂ͂ǂ̂悤�ȓ�����������̂��ł���̂���m���Ă����K�v�����邱�ƂɋC�t���B�ޗ������҂��A��{�I�ȕ������w����A���p�����ꂽ�ꍇ�̗p�r�E�@�\�Ɋւ��Ēm����g�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����A��ςł���B

�@���������͂����P���ł͂Ȃ��B�u���b�N�{�b�N�X�̑g�ݍ��킹���A�V�X�e���P�ʂŒu���������Ă��܂����Ƃ�����̂ł���B�́A�悭�����Ă������A�ӊO�ȍޗ��ɂ���ď]���ޗ����쒀����邱�Ƃ��u��������d����v�ƕ\�������B�Z�p�̊K�w�\���ɂ����ꂪ�c���ɐ�������̂ł���B�V�ޗ����J�����āA�J���҂��v���������Ȃ������p�r�������邱�Ƃ�����B�Z�p�̊K�w�ɂ����̂悤�ȑg�ݍ��킹������Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ͗��ӂ��Ă����K�v������B

�@�i�m�e�N�m���W�[���ޗ������̌��ߎ�̂悤�Ɍ���������A�Z�p�̊K�w���̊ϓ_����i�m�e�N�m���W�[�����Ă����K�v�����邾�낤�B�i�m�e�N�m���W�[�̖{���I�ȓ����́A�D�݂̌��q��1���琔�\�P�ʂŋ�ԓI�Ɏ��R�ɓ������A����炩�琬�藧�\���������R�ɍ���A�ƌ����_�ɂ���Ƃ��Ă����B���炩�ɑf���炵���Z�p�ł���A���͑����B������K�w�\���ɑg�ݍ��ނɂ́A�ŏ��P�ʂ̋@�\�̃f�U�C�����܂��K�v�ł���B�����̃f�o�C�X�ł͂��łɂ��̒T�����n�܂��Ă���A�l�X�Ȓ�Ă��Ȃ���Ă���B

�@���������ꂾ����ǂ��Ă��Ă͐헪���Ȃ��Ƃ�掂��Ƃ�Ȃ��B�i�m�e�N�m���W�[�̏����͋Z�p�̊K�w���ɂ���ƐM����A�����̍ŏ��P�ʃf�o�C�X��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��l����K�v������B�t�ɑg�ݍ��킹�̊ϓ_����ŏ��P�ʃf�o�C�X�ւ̗v�������Ȃ��炸�o�Ă���B�]���̊K�w�Z�p���A���Ȃ菉���I�Ȃ��̂���o���������Ƃ��l����ƁA�i�m�X�P�[���̃u���b�N�{�b�N�X�������I�Ȃ��̂���o�����ėǂ��̂ł��낤�B���̒m�V�A�ǂ�ȏꍇ�ɂ����j�ɂ͊w�Ԃ��̂�����B

�@���m�Ȃ��Ƃ́A���̂悤�Ȋϓ_�ɗ��Ȃ�A�K�����p�������Z�p�Ɍq����Ƃ������Ƃł���B�N�����Ă��A���q��1����AFM�̃J���`���o�[�̐�ł܂�ł��ẮA�ޗ������̎��p���Z�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���łɃi�m�e�N�m���W�[�͌����҂̓��y�ł���Ƃ��A�M�d�ȍ��Ɨ\�Z�̖��ʌ����ł���Ƃ��A���낢��Ȕᔻ�����o���Ă���B��X�ޗ������҂́A������o�u���Ƃł��Ăׂ����Ȍ����̉Ȋw�Z�p��������p���āA���̎���ɂ������X���g�̃v���X�e�[�W���m������w�͂����Ƃ����߂��Ă���B���̉̈���Z�p�̊K�w�ɒ��ڂ��邱�Ƃł͂Ȃ����ƁA�M�҂͍l����̂ł���B

�@�F����͂ǂ����l���ł����B

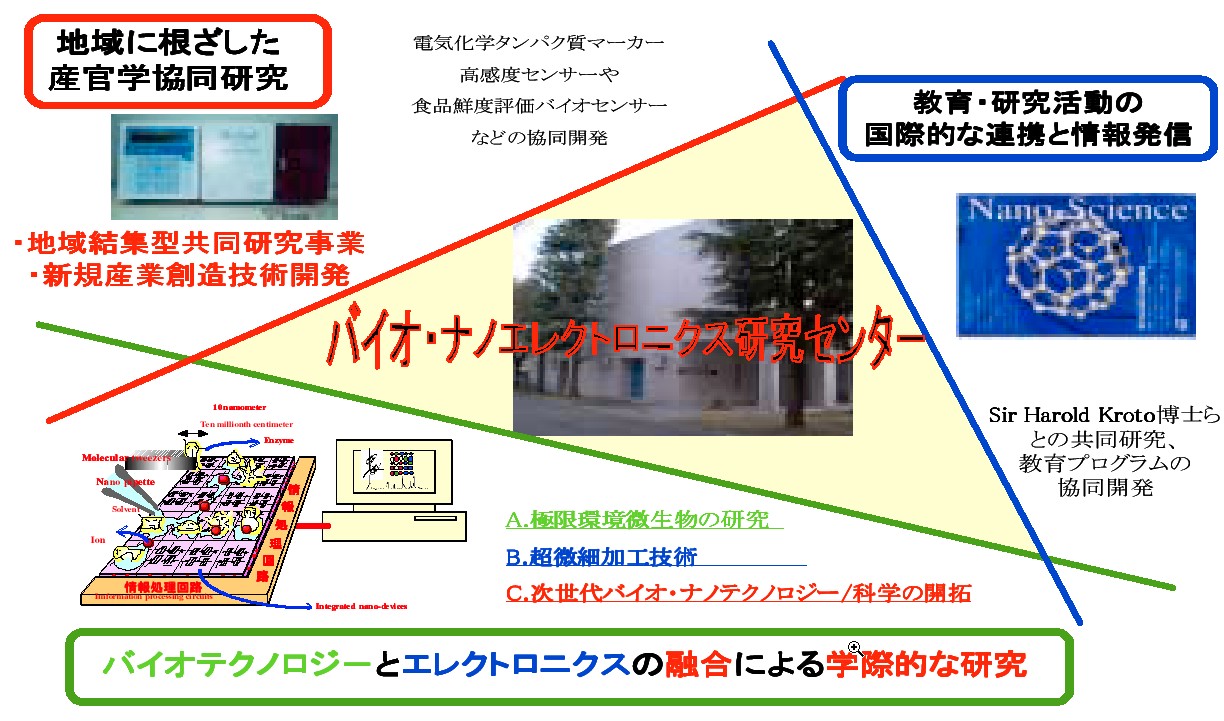

���m��w�o�C�I�E�i�m�G���N�g���j�N�X�����Z���^�[

���m��w �o�C�I�E�i�m�G���N�g���j�N�X�����Z���^�[ �Z���^�[���@�O ��@�@��

�@

1.�@�ݗ��̖ړI�ƌo��

�@20���I�́A�w��I�ɂ��Y�ƓI�ɂ��G���N�g���j�N�X�Ɛ����Ȋw�̏o���Ƃ��̔��W�E�����ɂ���ē����t����ꂽ���I�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����A���m��w�ł́A21���I�ɂ͏]���̔����̋Z�p�����ł͑��ӌ��E�����邱�Ƃ��\�z����A�܂�����ł͍���o�C�I�e�N�m���W�[���܂��܂��d�v�ɂȂ�Ƃ̓Ǝ��̔��f�Ɋ�Â��A�w�����ʃv���W�F�N�g�Ƃ��ĕ���5�N�Ɂu�i�m�E�G���N�g���j�N�X�v�A����6�N�Ɂu�Ɍ��o�C�I�e�N�m���W�[�v���������B����Ƀo�C�I�e�N�m���W�[�ƃG���N�g���j�N�X�Z�p��Z�����V�������������Ƃ�����S�I�ȖړI�������āA�����ȁu������w�n�C�e�N�E���T�[�`�E�Z���^�[�������Ɓv�ɉ��債�A���Ə��N�x�̕���8�N�x�Ɂu�o�C�I�E�i�m�G���N�g���j�N�X�\�����Ȋw�Ɨʎq�f�o�C�X�H�w�Ƃ̗Z���ɂ��m�I�V�X�e���̎����Ɛ����@�\�̉𖾂Ɍ����ā|�v�̌����v���W�F�N�g�ō̑����A���m��w�o�C�I�E�i�m�G���N�g���j�N�X�����Z���^�[��ݗ������B

�@�Z���^�[�̓Ɨ��������ݗ���������т��̌�̐ݔ������E�o��͕����Ȋw�Ȃ́g������w�n�C�e�N�E���T�[�`�Z���^�[�������Ɓh�̍̑������N�x�ɎA���̕⏕���Ŏx������Ă����B���̎��Ƃ͂܂�1996

-2000�N�x��5���N�v��Ƃ��č̑����ꂽ�����Ԏ��ƍŏI�N�x�̐��ʂō����]�����A��������������5���N���̑����ꂽ�B�Z���^�[�ōs���Ă��錤���̂����u�Ɍ����������ƃi�m�G���N�g���j�N�X��Z������}�C�N���f�o�C�X�̊J�������v�͎��p�����߂��A1999�N�ȍ~�g�V�Y�Ƒn�o�̉\���̂��錤���h�ɑ���⏕�����x�u�V�Z�p�J�������v�ɍ̑�����Ă���B

2.�@�Z���^�[�̓��F

�@�{�Z���^�[�̓��F�Ƃ��Ĉȉ�3�_����������B

�@(�P)�@��������̊w�ې�

�@�o�C�I�e�N�m���W�[�ƃG���N�g���j�N�X�̗�����ō�����含�������������҂����j�[�N�ȑg�����ň�̃Z���^�[�̒��Ŗ��ڂɘA�g����荇���Ȃ���Z������̊J���ڎw���Ă���B

�@�{�Z���^�[�̌����w�͖{�w�����A�����w�������A�C�m�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�A�����g�̏�Q�҃��n�r���e�[�V�����Z���^�[����̋q���������A����ɊC�O����̋q���������ō\������Ă���B

�@�Z���^�[�ōs���Ă��錤���͎���4��v����ɕ��ނ����B

�@�@�@�i�m�e�N�m���W�[�Ɛ����Ȋw�����т����b�Ȋw

�@�A�@�Ɍ����������Ƃ��̉��p

�@�B�@�i�m�G���N�g���j�N�X�Ƃ��̉��p

�@�C�@�o�C�I���̓}�C�N���V�X�e���̊J���Ɛ����Ȋw�ւ̉��p

�@(�Q)�@����E���������̍��ۓI�A�g

�@1996�N�m�[�x�����w�܂���܂����T�Z�b�N�X��w����Sir Kroto�͓��{�w�p�U����́u�����O���l�����ҏ��َ��Ɓv�ɂ��2001�N����{�w�q�������ɏA�C���A�i�m�e�N�m���W�[�Ɛ����Ȋw�̗Z���̈�̌������n�߂��B�p���掵��w��Bacri������Pau��w��Montfort�����̓\�t�g�}�^�[�����Ƃ��̃o�C�I���̓V�X�e���ւ̉��p�ɂ��Ė{�����Z���^�[�Ƃ̋��������ɎQ�����Ă���B�܂������^�i��w��Kalachev�ADerrick���������Z���^�[�q���������Ƃ��ĎQ�悵�Ă���B

�@(�R)�@�n��ɍ��������Y���w��������

�@���m��w�́A�Z���^�[�ݗ��ȑO���痝���w�������A��ʑ�w�A������b�������ȂǂƂ͒n���I�v��������A�����E����ʂŖ��ڂȌ𗬂�ۂ��Ă������A�ߔN��ʌ��Ƃ̋��͊W���}���ɋ����������B����13�N2���Ɍ���Ấu��3��@�ނ����̃T�C�G���X&�e�N�m���W�[�t�H�[�����v�̑S�u���i4���j��{�Z���^�[�̌������������A���u���Ă����֓��o�ώY�Ƌǂ̃X�^�b�t���ƊW�҂���D�]���B����14�N4������15�N3���܂ŁA��ʌ��H�ƋZ�p�Z���^�[�̌��������{�Z���^�[�ɏ�Ύ҂Ƃ��Ĕh������A�����̗L�Q����������Ɍ����������̒T���E�X�N���[�j���O�Z�p�̌��C���Ă���B�܂��A��ʌ��͕���14�N7���ɒn�挋�W�^�����������Ɓi�����Ȋw��/�Ȋw�Z�p�U�����ƒc�j�Ƀo�C�I�e�N�m���W�[�ʼn��債�����A���̌����v��͍�ʑ�w�A�����w�������Ɩ{�Z���^�[���j�ƂȂ��ė��Ă������̂ł���B

�@�Z���^�[�ł͍��܂ł̊�ՋZ�p�A�v�f�Z�p�̌�����i�߂�Ɠ����ɁA�o�C�I���̓`�b�v��g�ݍ��g�ь^�Z���T�[�Ȃǂ̃V�X�e������̕����̔���`���������������G���N�g���j�N�X�v�Ȃǂ̉��p�������i�߂���A��������⌤�����̎����Z�p�w���ȂǁA�Y���w�A�g�ŐV�K�Y�Ƃ�n�������鐔���Ȃ��ꋒ�_�Ƃ��Ă��]������Ă���B

�@

3.�@��Ȏ�v�ݔ�

�@�Z���^�[1�K��200m2�̃X�[�p�[�N���[�����[�������A�����̋ɔ����H�Z�p�ɕK�v�Ȉ�A�̃v���Z�X���u�A�]�����u���������Ă���B��������g���āA�i�m�G���N�g���j�N�X�����A�}�C�N���o�C�I���̓V�X�e���J�����s���Ă���B���M���ׂ��́A�����̃i�m�e�N�m���W�[��S���j���Ȃ��d�q�r�[���`�摕�u�̉����d����75keV�����������̗p���A20nm���̋ɔ��׃��\�O���t�B�[���\�ɂ����_�ł���B

4.�@������

�i��1�j�ɔ��דd�q�f�o�C�X�\SOI���ɍ쐻����MOSFET�G�H�w���R���s���e�[�V���i�����H�w�ȁ@���J���B�����A�ԐK�B�Y������

�i��2�j�i�m�T�C�G���X�\�������q�ɂ���Č`�������N���X�^�[�\���ꋭ�x�A���q�����x�A�n�̃T�C�Y�A���x���ɂ���ėl�X�ȃN���X�^�[�\�������ȏW�ω��ɂ��`�������B�i�m�E�G���N�g���j�N�X�A�i�m�}�C�N�����́i���I���W�[�j�ւ̉��p�����҂����G�H�w���R���s���e�[�V���i�����H�w�ȁ@�O�쓧����

�i��3�j�}�C�N���o�C�I���̓V�X�e���\�����x�v���Y�}�ɂ�鍂�����A�X�y�N�g��K���X���H�Z�p���m���\�G�H�w���d�C�d�q�H�w�ȁ@

��ؗ��͏�����

�i��4�j�Ɍ����������ւ̈�`�q�����@�i�G���N�g���|���[�V�����@�j�̊J���G�����Ȋw���@�@�z�O�B�����A�ɓ�����������

�i��5�j�d�C���w�^���p�N�������x�Z���T�[�F���g�����i���M�����Ɖu����N���Y���Ă����ƃ��[�J�[�j�Ƃ̋����J���B�]���̃f�X�N�g�b�v�^�Z���T�[�̒����^�����\�ɂȂ�G�H�w�����p���w�ȁ@����G�����G�H�w���R���s���e�[�V���i�����H�w�ȁ@�����@��Y������

�i��6�j�H�i�N�x�]���Z���T�[�G�����Ȋw���@��F�A�ꋳ��

�@

| �A����F���m��w�o�C�I�E�i�m�G���N�g���j�N�X�����Z���^�[�@ �O��@�� ��350 -8585�@��ʌ���z�s�~��2100 Tel: 049(239)1375 Fax: 049(234)2502 E-mail: bnel��eng.toyo.ac.jp URL: http://www.toyo.ac.jp/bio/bio gaiyou.html |

���f�d�I�[�V���R���\�ʏ�ւ̋ɍ쐻

������� �������쏊 ��b�������@���X �����E���� ���k�E���l �x��

1.�@�͂��߂�

�@�V���R�������̃f�o�C�X�͔����Z�p�̐i�W�ɂ��W�ϓx���グ�Ă������A�ߔN�A�Z�p�I���E�������n�߃f�o�C�X�̏W�ω��Ɍ��x������ƌ����Ă���A���̌��E��Ŕj���ׂ��L���������s���Ă���B���q�Ȃǂ�g�ݍ��킹�ăf�o�C�X���\������A�����镪�q�G���N�g���j�N�X�����̈�Ƃ��Đ���Ɍ�������Ă���A�J�[�{���i�m�`���[�u�͕����̃O���[�v�ɂ��FET����������Ă���1)�B�P���q�ɂ��Ă��`�����������肳���悤�ɂȂ��Ă������A�f�o�C�X�ւ̉��p�͍���̌��������ł���B����A�����g���l���������iSTM�j���g���Č��q���삪�\�ł��邱�Ƃ�������Ĉȗ�2)�A���̋Z�p��p���ĒP�����\�ʂɌ��q�X�P�[���̐l�H�\�������쐻�����悤�ɂȂ���3)�B���̒��ɂ͌��q�X�P�[���ł̓d�q��H�쐻��ڎw�������݂�������4)�B

�@�����������q�E���q�X�P�[���ł̃G���N�g���j�N�X�����̖��̈���d�ɂł���B�J�[�{���i�m�`���[�u�̏ꍇ�A��������̑傫�������@��m�قǂ���̂œd�ɂɏ悹�邱�Ǝ��̂ɂ���قǑ傫�Ȗ��͂Ȃ��B�������A���q�ɂ��l�H�\�����╪�q�ɓd�ɂ�t����ƂȂ�ƈʒu���߂�\�ʂ̕��R���A���ȂǑ����̖�肪������B���q�̏ꍇ�A�P�w��������̓d�ɏ�ɍ쐻��STM�T�j��Ό��d�ɂƂ�����A�i�m�M���b�v���J���Ă����ɕ��q��z�u����ȂǁA����ł͑���ΏیX�ɉ������\���̓d�ɂ��p�����Ă��邪�A�����������@�͑���Ώۂ�ς����ꍇ�ȂǂɗZ�ʂ������Ȃ��B���̖������������i�̈��������STM�T�j����̑��u�ɑg�ݍ��݁A������d�ɂƂ��ėp������@�ł���5)�B

�@��X�̃O���[�v�ł��A���f�I�[����Si(100)�\�ʂ̐��f���q���������ɂ��_���O�����O�{���h�א���A�����ւ�Ga���q�z���ɂ��Ga���q�א��ȂǁA���q����ɂ��l�H�\���쐻���s���Ă���6)�BGa���q�א���Ga�̋z���\���ɂ���Ĕ����̂�����A����ɂ͋������̔��������_�I�ɗ\������Ă���7)�����[���B�܂��A���q����ɂ��\���������łȂ��A�����q�̓��d���������ڎw���A���q�̊�ւ̒蒅���@���������Ă���8)�B

�@�����̓`������������s����Ŕ����Ēʂ�Ȃ��d�ɂ̖����������ׂ����ɓd�ɂ��`��������@�����������B���q����ɂ��l�H�\�����̑傫�����畡����STM�T�j��p������@�͓���B�܂��A��Ƃ��Đ��f�I�[����Si��p���Ă��邱�Ƃ��烊�\�O���t�B�ɂ��d�ɍ쐻�����݂��B�{�e�ł͂��̌��ʂ��Љ��B���q������s�����߂ɂ��d�Ɍ`����ɕ\�ʂ����q�X�P�[���Ő���ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B

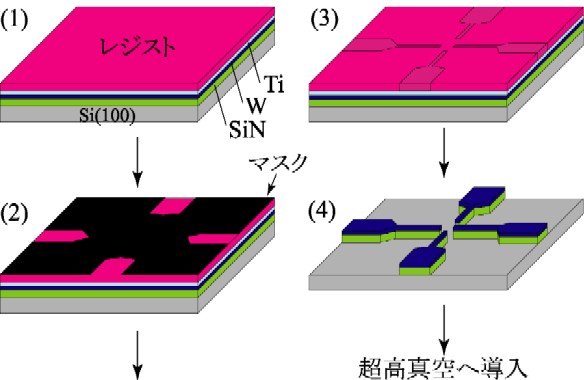

2.�@�d�ɍ쐻�@

�@�}1�ɓd�ɍ쐻�v���Z�X�������B�쐻�̗���͈ȉ��̒ʂ�ł���B

(�P)�@Si(100)��ɒ����V���R���iSiN�j30nm�A�^���O�X�e���iW�j15nm�A�`�^���iTi�j15nm�̏��ɐ�������B�����͍��Z�_�E�≏���A�G�b�`���O�ϐ��̊ϓ_����I�������B���̌ヌ�W�X�g��h�z����B����A�d�ɂ̔��\�����͉�X�̃O���[�v�ŊJ�������d������^AFM

���\�O���t�B9)��p���邽�߁A�l�K���W�X�g���g�p�����B������50�`80nm�ł���B

(�Q)�@�p�b�h�Ȃǃ}�N���ȑ傫���̃p�^�[����UV�����g���ʏ�̃��\�O���t�B�@�œ]�ʂ���B

(�R)�@���̌�AAFM���\�O���t�B�ɂ����׃p�^�[����`�悷��B�͂��Ɍ������ă��W�X�g�ɐ�nm

�̒i���������A���̒i����AFM�Ŋϑ����邱�Ƃɂ��ʒu���킹���s���B

(�S)�@����������A�������h���C�G�b�`���O�iRIE�j�ɂ��d�Ƀp�^�[���̈�ȊO�̖����������Ċ�V���R����I�o������B������^�ɓ������A�ʏ�̒ʓd���M�@�ɂ��I�o������V���R���ɐ���\�ʂ��o���B

�@�쐻�̊�{�́A����\�ʎ����̂��߂̔M�����ɔ����A����ɑς��鍂�Z�_�����œd�ɂ���邱�Ƃł���B�]���āA�Ⴆ�A���~�i��}�O�l�V�A�Ȃǂ�p���Ă����Ȃ��Ɨ\�z�����B�܂��A�p�^�[���̔��\�����̓]�ʂ�AFM���\�O���t�B��p�������A������ʏ�̕��@�A�Ⴆ�Γd�q�����\�O���t�B�Ȃǂ�p���邱�Ƃɖ��͂Ȃ��B

�@���̂悤�ɖ{���@�͔�r�I�e�Ղɓd�ɂƐ���\�ʂ������ł��邱�Ƃ������̈�ł���B�����A�E�F�b�g�G�b�`���O�𗘗p���Ă��ቷ�ł̍쐻�����݂����A�E�F�b�g�G�b�`���O�ɂ�萴��\�ʂ��o�����Ƃ́A�g�p�����i��e��A���p�����̐��ێ��ȂǁA�ӊO�Ɏ�Ԃ����������B�����̓s����A�p�ɂɊ����������K�v�����������߁A��L�̂悤�Ȋȕւȃv���Z�X���̗p���錋�ʂƂȂ����B

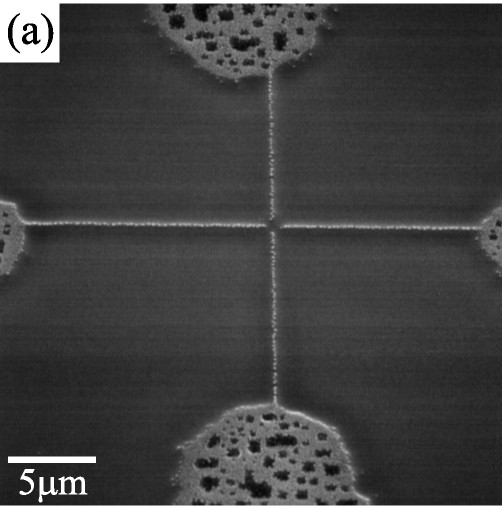

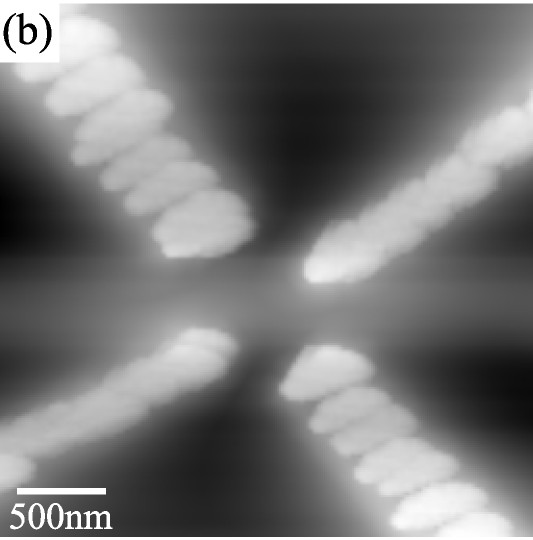

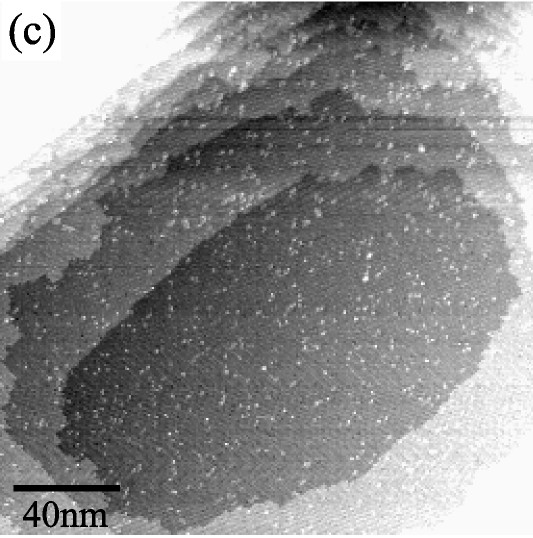

�@�}2�ɍ쐻�����d�ɂ̈��������B�}2(c)�Ɏ����悤�ɐ���Ȑ��f�I�[�ʂ��ł��Ă��邱�Ƃ��킩��B�d�ɕ���50nm���x�܂ōׂ��ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���B�d�ɊԊu���d�ɕ���3�{���x�̋����܂ŏk�߂邱�Ƃ��\�ł��邽�߁A150nm�O��̃M���b�v�����d�ɂ������ł���B���͂��̒��x�̋����܂œd�ɂ��߂Â��邱�Ƃ��ł���Ή�X�̖ړI�ɂ͏\���ł��邽�߁A��������Z���d�Ɋԋ��������������쐻���Ă��Ȃ��B�d�ɕ��������Ȃ�ƔM�������ɒf������\���������Ȃ邪�A����̂��߂̔M�������x��1200�����x�ł��邱�Ƃ���A���̉��x�������邱�Ƃ��ł���Γd�ɓ��m�𑊓��߂Â��邱�Ƃ��ł���Ǝv����B����ɂ̓E�F�b�g�G�b�`���O���L���ł��낤�B���̏ꍇ�A���\�O���t�B��̃G�b�`���O�ƂȂ邽�߁A����10)�ɂ���悤�ɃE�F�b�g�G�b�`���O�����Ő���\�ʂ��o�����Ƃ͓���Ǝv���邪�A�M�������x�͑��������邱�Ƃ��ł���ł��낤�B

3.�@����̓W�J

�@�쐻�����d�ɂɂ�錴�q�א��̓`����������͊��ɊJ�n����Ă���B�d�ɈȊO�ɂ�����_�������v���悤�ɂ͐i�܂Ȃ����A�f�[�^�͏o�n�߂Ă���B�܂��A���f�I�[�V���R����ւ̓��d�������q�̒蒅���\�ɂȂ��Ă���8)�̂ŁA����͕��q�n�̑���ւ��Ώۂ��L����\��ł���B

�@�{�����́A�����Ȋw�Ȃ̕���14�N�x�Ȋw�Z�p�U��������ɂ��u�V��������v���b�g�t�H�[���̂��߂̃A�N�e�B�u���q�z���ԂɊւ��錤���v�̈�Ƃ��Ď��{�������̂ł���B

�Q�l����

1) S. Tans et al., Nature, 393, 49 (1998); R. Martel et al., Appl. Phys. Lett., 73,

2447 (1998).

2) D. M. Eigler and E. K. Schweizer, Nature, 344, 524 (1990).

3) �Ⴆ��, M. F. Crommie et al., Science, 262, 218 (1993); C. T. Salling and M. G.

Lagally, Science, 265, 502 (1994); Q. J. Gu et al., Appl. Phys. Lett., 66, 1747 (1995).

4) G. P. Lopinski et al., Nature, 406, 48 (2000); Okawa and M. Aono, Nature, 409, 683

(2001).

5) J. Onoe et al., Appl. Phys. Lett., 82, 595 (2003); C. L. Petersen et al., Appl. Phys.

Lett., 77, 3782 (2000).

6) T. Hashizume et al., Jpn. J. Appl. Phys., 35, L1085 (1996).

7) ���{��̉���Ƃ���, �n�ӂ�, ���{�����w�, 53, 421 (1998).

8) Y. Terada et al., Nano Lett., to be published.

9) M. Ishibashi et al., Appl. Phys. Lett., 72, 1581 (1998); M. Kato et al., Jpn. J. Appl.

Phys., 41, 4916 (2002).

10) �X�c, ���{, �\�ʉȊw, 20, 680 (1999).

�}-1�@�d�ɍ쐻�v���Z�X

(a) �d�Ƀp�^�[����SEM��

(b)�@�d�ɐ�[����STM��

(c)�@(b)�Ɏ����d�Ɋԗ̈��STM��

�}�|2�@�쐻�����d��

| �A����F������� �������쏊 ��b������ �@���X�����@fujimori��harl.hitachi.co.jp �@���l�x���@tomi��harl.hitachi.co.jp ��350 -0395�@��ʌ����S���R���ԏ�2520 Tel: 049(296)6111; Fax: 049(296)6006 |

��1��NIMS���ۃR���t�@�����X�@���Z�p�ɂ�����}�e���A���\�����[�V����

�����E�ޗ������@�\ �������������w�P����G�@�k �� �� ��i���s�ψ���)

�@��1��NIMS�iNational Institute for Materials Science�j���ۃR���t�@�����X������15�N3��17�����19���̎O���ԁA�����E�ޗ������@�\�i�ȉ��A�@�\�Ɨ��j�猻�n��ŊJ�Â��ꂽ�B�V���Ȋ��Ƃ��ăX�^�[�g����NIMS���ۃR���t�@�����X���Z�p�ɂ�����}�e���A���\�����[�V�����iMaterial

Solutions for Photonics�j�́A�����O����̏��ٌ����҂ƁA�@�\�̌����҂���ы��������҂��\���ȏ��������s���A����̌����̂�����A��������T�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�{�R���t�@�����X�́A�����ς��Ȃ��疈�N�J�Â����B��1��ڂ�NIMS���ۃR���t�@�����X�ł́A�@�\�Ƃ��ė��j�͐��V���Ȑ��ʂ���������t�H�g�j�b�N�ޗ��̕���ɓ��������B

�@���݁AIT�Y�Ƃ𒆐S�Ɍ��Z�p�Y�Ƃ͑S�̓I�ɐ����������Ă��邩�Ɍ����邪�A�ӂ����юY�ƑS�̂����Ă��邱�Ƃ͌����܂łȂ��B�������A���̉ɂ͏]���f�o�C�X�̗ʓI�ł͂Ȃ��A�V���Ȏ��I�v�V���K�v�ŁA���̋Z�p�v�V�Ƀ}�e���A���\�����[�V�����ɂ��V�K�f�o�C�X�J���͌��������Ƃ͂ł��Ȃ��B�{�R���t�@�����X�́A���Y�Ƃ��ǂ̂悤�ɉ��邩�A�܂��A���̎��@�ɂ�����@�\�̍ޗ������̂�������������邱�Ƃ�ڎw�����B

�@�R���t�@�����X�ł́A�܂��A�d�_��������Ƃ�������i�m�e�N�m���W�[�A�o�C�I�A�ʐM�A���Ƃ���������ŁA�t�H�g�j�b�N�������ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă��邩�Ɋւ���4���̊�u���҂����ق����B�܂��A��c��5�̃Z�b�V�����ɕ����āA���ꂼ��̃Z�b�V�����ɂ����Đ��E�����[�h���錤���҂����ق��A���r���[����ѐ�[�����̘b��A����ɋ@�\����̌����̕��Ȃ��ꂽ�B

�@�Z�b�V����I

�@�_�������iZnO�j���\�Ƃ�������_���������́A�_�C�������h�Ȃǃ��C�h�M���b�v�����̂̔����f�o�C�X�ւ̉��p�ɏœ_�ĂĂ���BZnO�͔����̍ޗ��Ƃ��Ă͂܂����j�����A�߂������Ɏ��O�����f�o�C�X�̎����֊��҂�������Ă���B�_�C�������h���A�ŋ߂̌����ŗӃh�[�s���O�ɂ��n�^�d�C�`�����m�F����f�o�C�X���p�ɐV���Ȋ��Ҋ����萶���Ă���B

�@�Z�b�V����II

�@���U�d�́A���ɋ@�\�Ŏ��p�J����i�߂Ă���LN/LT��p�����f�o�C�X�𒆐S�ɁA���ɔ��]�\���ɂ��g���ϊ��̌�������эŐV�̃f�o�C�X�A�ʐM�g����ł̐M�������f�o�C�X�₻��ɂ����T���v�����O�̎�����Ȃǂ��Љ�ꂽ�B���l�ȗp�r��L���鋭�U�d�̍ޗ��Ɋւ��ẮA�@�\������ŐV�̐��ʂ�����A�ޗ�����f�o�C�X�܂ōL���J�o�[�ł���B��̌����@�ւł���Ƃ̕]�����蒅���Ă��Ă���B

�@�Z�b�V����III

�@�e�[�}�́u�R���C�h�̃t�H�g�j�b�N�����v�ŁA���ɉt�̒��ŃR���C�h���q�����Ȕz�Č`�������R���C�h��������̃A�v���[�`�𒆐S�ɐ����A���Ƀ��j�[�N�Ȑ���ł������B��b���_�A�t�@�u���P�[�V�����A�t�H�g�j�b�N�o���h�]���ɂ܂ł킽��݂��ɑ���I�ȊW�ɂ��鎿�̍������\���W�܂����B

�@�Z�b�V����IV

�@�u����`�K���X�ƌ��t�@�C�o�[�v���e�[�}�Ƃ����B�����i�m�����̍�����������Ǐ���ɂ�����`�������ʁA�_�����i�m�����̑��ω��ɂ������ߗ����������Ȃǃi�m���q�ɓ����I�Ȍ��w���������ꂽ�B���@�_�Ƃ��ẮA�i�m�����̗l�X�Ȕz��@�A�K���X�������ւ�3�������g�H�쐻�A�Ήp�K���X�t�@�C�o�[�Ƌ@�\���K���X�̗Z���Z�p���ɂ����W�ω�H�ւ̓W�]���������ꂽ�B

�@�Ō�̃X�y�V�����Z�b�V�����ł́A�֘A������Z�p�̕���Ńx���`���[��ݗ�������Ƃ̑�\�����҂��A�N�Ƃ̔w�i����_�ɏœ_�Ă��BZnO��LED�J����ڎw�����t�����X�̃x���`���[�A�\�j�[��NEC����X�s���A�E�g���ċN�Ƃ�����A�����̃x���`���[�x���A�@�\����N�Ƃ����I�L�T�C�h�Г��A�l�X�Ȏ���̕��B�܂��A����w��TLO�Ɋ֘A���āA�X�s���A�E�g�ɑ���S���I�ȍ����Ȃǂɂ��Ă�������A�Ȋw�I�ȕƈ�����ʔ����������Ɍ���ꂽ�B

�@���v����ƁA��u��4���i�C�O����̏���1���j�A���ҍu��39���i�C�O����̏���13���A�@�\�����҂ɂ�锭�\9���j�A����ɋ@�\�����҂���ы��������҂ɂ��|�X�^�[���\��43���ɋy�B�|�X�^�[���\�̐����炵�Ă��A�{����̌������@�\�ł������ł��邱�Ƃ������Ă���B�Q���ґ�����153���ƁA�����̖ڕW�Ɍ��������K�͂̉�c�ł������B

�@�S�ʓI�ɃX�P�W���[�����^�C�g�ł��������Ƃ́A���Ȃ�h���ʂ����������Ƃ͊m�������A�ْ��������܂�ĉ�c�S�̂��������܂����Ƃ������_���������B�܂��A��c��Ñ��̈قȂ�u���j�b�g�v�ɑ����錤���ҊԂ̘A�ъ�����������A���ɁA��������̃C�x���g�Ƃ��ėL�Ӌ`�ł������Ɗm�M����B

�@���炽�߂āA�Q���ҁA���s�ψ��A�����Ǔ��A�W�Ҋe�ʂɊ��ӂ̈ӂ�\���܂��B�܂��A�|�X�^�[���ɂ����鏤�i�̓W���A�\�e�W�ւ̍L����ʂ��ċ��^���Ă�����������Ƃɂ��A�ӈӂ�\���܂��B

��c���i

�|�X�^�[�y�я��i�W�����

��International

Conference on Advanced Materials: �@ICAM 2003�@�@�\�o�^�������������̊�����6�����ł��B�\

��ÁF���{MRS�AIUMRS�iInternational Union of Materials Research Societies)

�����F2003�N10��8��(��)�`13��(��)

�ꏊ�F�p�V�t�B�R���l�i���l�݂ȂƂ݂炢�j

���e�F38�V���|�W�E���A�v���i���[�Z�b�V�����A�ޗ�����t�H�[�����������̍u���Ɗ�悪�\�肳��Ă��܂��B

�ڍׁFIUMRS-ICAM2003�����ǁi��؏~�j�j�ATel/Fax: 045 -339 -4305�AE-mail:

icam2003��ynu.ac.jp�AURL: http://www.mrs-j.org/ICAM2003

�@����̊F�l�ɂ́A�ȉ���3�_�Ɍ䗯�Ӓu���������܂��悤���肢�������܂��B

�@�@ICAM�z�[���y�[�W�����Q�Ɖ������B��http://www.mrs-j.org/ICAM2003/��

�ŐV���͍X�V����܂��̂ŁA�����Ӊ������B

�A�@ICAM2003�́A3�����{����I�����C���o�^���n�܂�܂����B

�B�@�o�^���͉���͊����������܂����A�����o�^�́A6�����܂łł��̂ł����Ӊ������B

�����{MRS���^�̌����

����15��ő̂̔������Ɋւ��鍑�ۃV���|�W�E���A2003�N11��9��(��)�`13��(��)�A�ϐ����w�H�Ƈ����s�Z�p�Z���^�[�i���s�s���㒹�H�㒲�q��2

-2�j�A��15��ő̂̔������Ɋւ��鍑�ۃV���|�W�E�������ǁA��223

-8522�@���l�s�`�k����g3 -14 -1�@�c��`�m��w���H�w�����p���w�ȁE�喼�@�ہATel:

045 -566 -1569�@Fax: 045 -564 -0950, E-mail: senna��applc.keio.ac.jp, http://www.isrskyoto.org

��IUMRS�����o�[�̉

��International Conference in Asia: IUMRS-ICA2003,

2003�N6��29���`7��4���AICMAT2003 Secretariat

Materials Research Society (Singapore) Institute of Materials Research&Engineering 3

Research Link, Singapore 117602, http://mrs.org.sg/icmat2003, Tel: (65)6874-1975, Fax:

(65)6777-2393, Email: icmat��mrs.org.sg

�@

To the Overseas Members of MRS-J

��Stratification of the Technology�c�cp.1

Dr. Shigeyuki KIMURA, Director, The Society of Non-Traditional Society

�@It has often been believed that materials are the nucleus of science and technology,

resulting that a breakthrough of the materials would cause a trigger for a technology

revolution. This kind of saying will be recognized true, in part, specifically in '70s and

'80s where technologies introduced into the products are thought rather simple and

characteristics of the materials directly reflect features of products. However,

circumstances around a happy mutual relation between materials and products has changed

clearly, in another words, it could be defined as a progress of �gBlack Box�h of

technologies introduced into the products. In this article I would add some considerations

on the recently raised �gmaterials�\products black boxes�h by the help of a following

key-word, �gmulti-stratifications of technology.�h Finally, I would extend a recent

nanotechnology revolution which will be expected a new set of products from the

stratification of the technology stand of view.

��Bio-Electronics Research Center, Toyo University�c�cp.2

Professor Dr. Toru MAEKAWA, Director, Bio-Electronics Research Center, Toyo University

�@The Bio-Nano Electronics Research Centre, Toyo University was established in 1996 in

order to conduct advanced combined studies on nanotechnology and bioscience for the

investigation of fundamental biotic functions and mechanisms and for the development of

micro-biosystems. The research conducted at the Bio-Nano Electronics Research Centre is

classified into four main fields, that is, (a) Basic science related to nanotechnology and

bioscience, (b) Extremophiles and their application to biotechnology, (c) Development of

nano-electric devices, (d) Development of micro-biosystems. We have intensively studied

fundamental science related to nanoelectronics and bioscience and developed prototype

micro-total analytical systems in the last five years. Some of our ideas are about to be

commercialized in cooperation with various industries.

��Development of 4-Probe Fine Electrodes on Atomically Smooth Hydrogenated

Si(100�jSurface�c�cp.4

Masaaki FUJIMORI, Seiji HEIKE, and Tomihiro HASHIZUME, Advanced Research Laboratory,

Hitachi, Ltd.

�@A preparation method of an atomically smooth Si substrate with 4 -probe fine electrodes

is described. Thin films are deposited on a Si(100�jsubstrate, then a 10 micron

meter-level electrode pattern is formed on a resist film by conventional lithographic

techniques. A fine-electrode resist pattern is fabricated by scanning-probe nano

fabrication. Then deposited films except for electrode pattern area is removed by reactive

ion etching. After annealing the substrate in ultra high vacuum environment with a

conventional flushing procedure, we could obtain an atomically smooth Si(100�jsurface

with 4 -probe fine electrodes. The fine electrodes can be used to measure electric

conduction of nano-meter size objects.

��The 1st NIMS International Conference: Materials Solutions for Photonics�c�cp.6

Dr. Kenji KITAMURA, National Institute for Materials Science

�@The first NIMS International Conference was held on March 17 -19, 2003, at Tsukuba,

Japan. Four sessions around photonics materials in the fields of environmental monitoring,

medical technology, communication technology and optical processing were programmed and

extensively discussed.

��International Conference on Advanced Materials: IUMRS-ICAM 2003�c�cp.7

�@Reminder: Early-bird reduced registration fee deadline is June 30th.

�@International Conference on Advanced Materials: IUMRS-ICAM 2003 is scheduled from

October 8 -13, 2003 in Yokohama, Japan. The 39technical symposia programmed, social events

and tours, on-line registration form and hotel reservation information are on the web-site

at http://www.mrs-j.org/ICAM2003.

�ҏW��L

�@�@�{���ł͕��q�E�o�C�I�G���N�g���j�N�X�Ƃ����i�m�e�N�m���W�[�̔��W�Ɋւ�錤���g�s�b�N�X�y�ь��������Љ�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@21���I�ɓ���i�m�e�N������}�������A���w�A�����ȂǂƂ��������ꂼ��X�ɔ��W���Ă����w��̈��Z������}���`�f�B�V�v���i���[�ȐV�����̈悪�܂��܂��d�v�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B

�@�{MRS�w��͉��f�I�E�w�ۓI�̈�Ɉʒu���A�}���`�f�B�V�v���i���[�Ȋw��Ƃ������܂��B���N�s����V���|�W�E���ł͑����̌����҂��Q�����A�i�m�e�N�Ɋւ�鉡�f�I�E�w�ۓI�c�_�������ɍs���Ă���A����{�w��̏d�v���������Ă������̂Ǝv���܂��B�F�l�̂���Ȃ邲�x�������͂����肢���鎟��ł��B

�@�Ō�ɁA���Z�������A�}�Ȃ��肢�ɂ��S��炸�����䎷�M���������������搶���ցA�[�����Ӓv���܂��B(�ɓ��@�_)